今日の「天職人」は、岐阜県美濃市の「紙漉き簾編師(すあみし)」。

窓辺に微かな瀬音の調べ 板取川を夏が流れる 矢坪ヶ岳が紅く染まれば 蕨生(わらび)の里も秋の装い 裸電球手元を照らす 簾編し老婆の窓辺から 秋の音奏でる虫達が 冬も近いと告げて鳴く

岐阜県美濃市に簾編師、古田あやめさんを訪ねた。

「私の嫁入り行列は、たったの三~四歩やったんやて」。国内有数の美濃和紙の里、蕨生。土間を上がった客間の中央には、簾を編む木製の台がデーンと据えられている。あやめさんは背筋を伸ばし仏間を振り返り、夫の遺影を眺めながらつぶやいた。

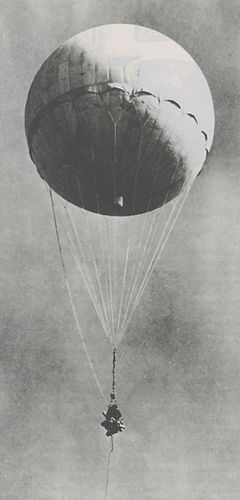

あやめさんは大正14(1925)年、隣の家に生まれ、娘時代は紙漉きに明け暮れた。やがて戦況が苦境に立たされた日本軍は、丈夫な美濃和紙に蒟蒻糊を引いた風船爆弾に一縷の望みを託した。愚かしい末路だ。それを敵地のアメリカ本土に向け、偏西風に託した。当時あやめさんは何も知らず、気球紙判の紙漉きに追われたと言う。

戦後昭和24(1949)年、姉の口添えで実家のすぐ隣、一歳年上の故要三さんの元へと嫁いだ。あやめさんは祝言の余韻もそのままに、家業の簾編に明け暮れた。

紙漉きの簾とは、漉き舟の桁に乗せる竹籤(たけひご)で編んだ簾。美濃和紙用の簾の幅は、三尺三寸五分(約101.5センチ)。竹籤の直径は0.5ミリ以下で、節から節までの約30センチ程度。従って籤と籤を繋ぎ合わせて三尺の長さに仕立てる。つまり繋ぎ目の籤をさらに半分に割き、二千本の竹籤を特別に紡いだ腰の強い絹糸で、約一週間かけ丁寧に編み込むのだ。「籤は丈夫やで、五十年経っても何ともない。漉いた後にちゃんと水洗いして乾かしとけば、もせる(湿気でボソボソになる)こともないんやて」。

四六時中夫と共に、昼間は川の瀬音と鳥の歌声に耳を傾ける。陽が暮れれば裸電球を挟み、向かい合わせに黙々と簾玉(すだま/絹糸を張る錘)を繰る。「子供の頃から細かい根気のいる仕事が好きやったでな。幸せなこっちゃて」。二人の息子たちは蕨生から巣立ち、里で暮らす夫婦にも老いが忍び寄った。

平成6(1994)年、東京で会社勤めをしていた女性が、何か手に職を付けたいと訪れた。彼女は近くの空き家に住み、貯金で細々と食い繋ぎながら簾編を学んだ。「もうあの娘は、立派な跡継ぎやて」。あやめさんが太鼓判を押した。

それから三年。要三さんは跡取りの成長をその目に焼き付け、静かに息を引き取った。「年取ってから、娘でも出来た気でおったんやろ。あんでも若かりし頃は、ええ男やったんやて」。

あやめさんはポツリとつぶやき、先祖代々受け継がれる簾玉を、鮮やかにその指先で繰り続けた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸です。

こんにちは。

・吉田さん 若い頃から紙漉きを、していたのですね。 後継ぎさんが、いて良かったですね。

・美濃和紙用の簾は、三尺三寸五分(約101.5センチ長いですね。

・私は、紙漉きは、TVで、見た事有ります。実際に見た事,体験した事は、有りません。

やはり、跡継ぎって重要なんでしょうね。誰一人、跡を継がなかった我ら三兄妹。

父が亡くなった後、母が一人でも住み易いようにと、店舗部分を住居にリホームしました。母が亡くなった後、同じ職種の方から貸して欲しいと、また店舗としてリホームしたようです。両親は想像もしていなかっただろうな。

もともとご実家のお店の有った場所は、ご商売に適していた場所だったんでしょうね。

ご両親がご商売を止められたのちも、また同じ職種の方がご商売を始められるわけですもの!

逆に次から次へとお店が変わるのに、何一つとして長続きしない場所のお店もありますものねぇ。

先代の後を継いで行く二代目はプレッシャーで大変だと思います。

けど、どこの会社?とは言えませんが

私が勤めていた会社は先代が亡くなった後、息子が会社を引き継いだのですが

ひと言で言うと「人の痛みの分からない悪魔のような・・・」

定年退職まで「ジィ~~~ッと我慢の月日が続きました」

人生は、亡くなるまで勉強だと言いますが、

もう一生分の勉強したと思うぐらい辛かった!

だから、今、こんなに良い人になったんだなぁ~(腹黒だけど!)

そうそう、人生に立ちはだかる、そう言う輩っているものですよねぇ。どんな世界にも!

でも自分のした事は、やがて我が身に降りかかって来るものじゃないでしょうか?

風船ばくだん

日本軍はとんでもないもの考えた

なんびゃっこ?飛ばして

数個が西海岸に落ちて爆撃したとか…

和紙は凄い

でしょ!負けるはずだよねぇ。

「幸せなこっちゃて」

そう言える事が素敵だなぁ〜

だから ” 跡継ぎ” というあたたかな贈り物が舞い込んで来たんでしょうね。

ちゃんと見てくださっていたんですよ!

家業を繋いでゆくことの重みって、そう言うことかもしれませんよねぇ。

藁にもすがるおもいとはこういうことなんですよね

確かに!