2000年9月26日 毎日新聞朝刊掲載

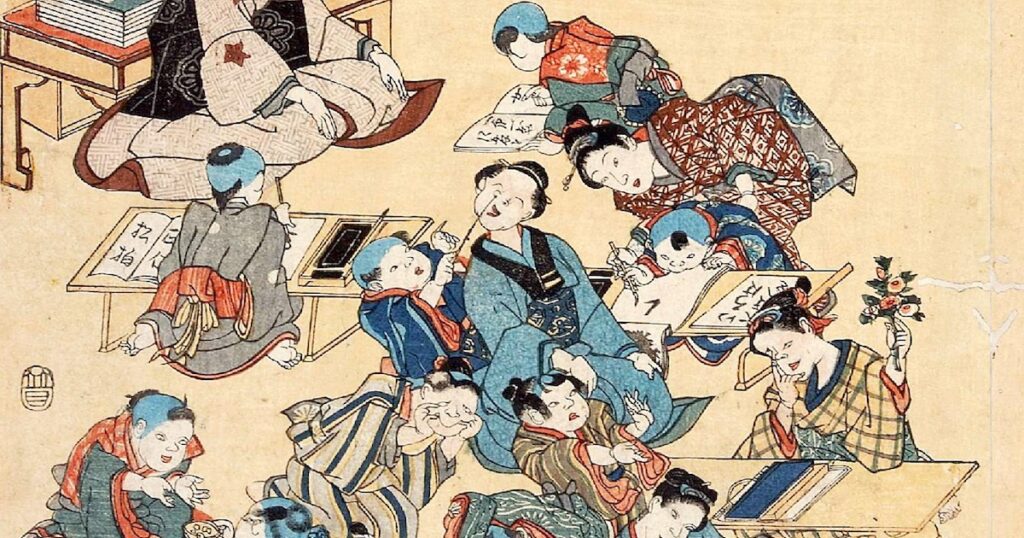

「平成の寺子屋たれ!」

1998年は、和歌山カレー事件に続き、福岡でもカレーに薬物を混入させる保険金殺人事件が発生。

庶民の味カレーは、とんでもない汚名を着せられた。

その頃インドで設立された「仏心寺パブリック・チャリタブルトラスト(理事長、ジャガット・プラサド・アグラワール)」に、インド政府から承認が下りた。

このトラストが、カリーテンプルを7人の僧侶に代わり、現地で運営に当たるのだ。

7人の僧侶とトラストは、約350坪の敷地に「祈りの本堂」と、世界中からブッダの聖地を訪れる観光客が、異教徒であっても布施だけで泊まることが出来る「宿坊(約30人収容)」の建設に取り掛かった。

次はいよいよ多難な建立資金集め。

7人の僧侶にぼくも紛れ、議論が続けられた。

「一般からの募金集めは?」。

「〝お釈迦様の聖地に宿坊を作る会″では宗教色が強すぎる」など。

しかし最後は、300杯のカレーが紡いだご縁が、この活動の発端であったことに帰結した。

ならば日本人にも親しみのある「カリーテンプル(カレー寺)」とでも、気軽に呼び募金を募ろうではないか!

そして会の呼称も「カリーテンプルプロジェクト」と、親しみのある名称がより相応しいのではとの、ぼくの意見も取り入れられた。

折しもマスコミでは、不登校問題やいじめに関する記事が目立ち、彼ら僧侶も何かしなくてはと、考えあぐねている時期でもあった。

すると7人の僧侶の誰かがつぶやいた。

「昔の子らの学び舎は、寺子屋だった。寺で読み書きを教え、寺は子らの成長を見守った。もう一度カリーテンプルから、子らと向き合って見ようじゃないか!平成の世の寺子屋で」。

多難な建立事業に向け、また一歩7人の心が夢に向かった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

寺子屋のような学び舎が 本来良いような気がします。生徒や先生 お互いちゃんと向き合えるから。

娘も小学五年頃から 陰湿ないじめに…。

担任全くあてにならず。校内には 教室に入れない生徒の為の別の部屋があるのだが その担当の先生の最初の一言が「頑張らないと」。最も聞きたくない一言。結局 別の小学校内のフリースクールにも籍を置く事に。

私は 娘が本来通ってた小学校の先生の顔や名前をほとんど覚えていない。何度も々会って話し合ったはずなのに。でも息子達が通ってた学校の先生方の事は 全員覚えてる。この差は?

ちゃんと向き合って しっかり内面も見てくれる先生 そして オカダさんが出会ったような否定から入らない先生。

娘が小学生の時に会わせてあげたかったなぁ〜。

一言で先生と言っても、人間だから人それぞれなんでしょうね。

教員免許があるからと言っても、最終的にはその先生の生きて来られた過程で見に付いた、そんな人間力が問われているんじゃないでしょうか?

寺小屋か~ぁ⤴

人生やり直せるなら・・

今の記憶をそのままにして、小学一年生からやり直したいねぇ❢

そうしたら、多分?天才に生まれ変わるってもんだぁ⤴

いやいや、天才にならなくても・・

ちんぷんかんぷんな英語を話せるようになりた❢

そして、極め付けは、ミミズにも負ける文字書きを上手くなりたい⤴

まぁ~⤴

今となっては、落武者と呼ばれて人の善さ?だけしか残らない私だけれど

その内、イイ事あるだろ~ぉ?

きっときっと小さな奇跡が、人の好い落ち武者殿を待ち受けているはずですよ!

寺子屋とカレーのつながりですか。インドでもやはり、不登校問題はあったのですか。時間の流れが異なるように思える彼の地では、こういう問題はないように思えるのですが、やはりあるのかな。仏教がどのようにかかわるのかおもしろいです。

インドの不登校は存じ上げませんが、古今東西どこにでも引きこもりやいじめはあるんでしょうねぇ。

一人では出来ない事もみんなで知恵と力を出し合ったら形になって行く。凄いね⤴️

一つの目標を共に見据えて、それに向って突き進む姿って、スポーツと同じ感じなんでしょうねぇ。

でも団体行動が苦手なぼくは・・・。