光と影。

駅前に駅裏。

陽の当たる華やかな「駅前」に対し、どこか猥雑な影と愁いを秘めた「駅裏」。

どちらかと言えば、そんな悲哀を帯びた、まるで演歌の世界に迷い込んだような「駅裏」が好きだ。

それは東京五輪を終えた、昭和39年の年の瀬。

小学1年のぼくは、母に手を引かれ、名古屋駅の駅裏へと向かった。

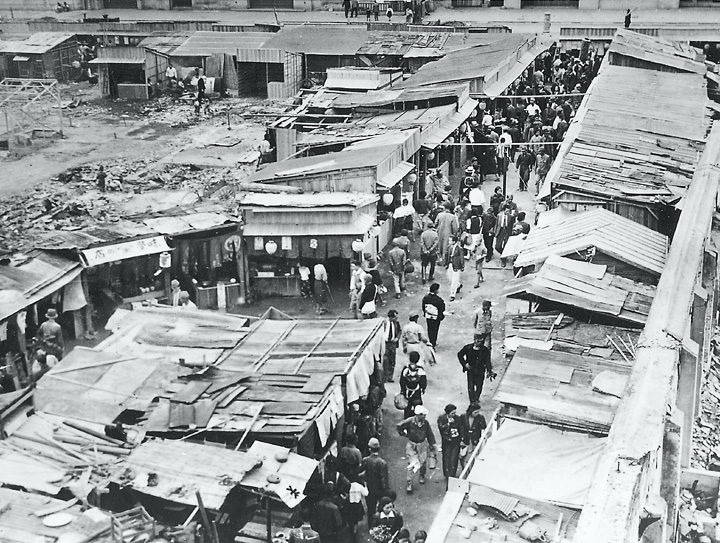

戦後20年を迎えようというのに、未だバラックが点在。

昼なお薄暗く、猥雑な商店が立ち並ぶ。

母はぼくの手をしっかと握り締め、「お母ちゃんの手、絶対に離しちゃいかん!」と、小声でつぶやいた。

そして意を決し、年の瀬の雑踏へと、険しい顔で足を踏み入れる。

母の目当ては、お節料理に必要な材料の調達だ。

日雇い労働者やチンピラ風の、人相の悪いオッチャンとすれ違う度、酒臭い何とも言えぬ饐えた臭いが、わだかまっていたものだ。

その度、母の手を強く握り締める。

すると母も足早に人混みをかき分け、目当ての食材を手際よく買い求めた。

母にしても駅裏の雑踏は、さぞや怖かったに違いない。

それが証拠に、繋いだ母の掌は、薄っすら汗ばんでいたのを、今でもこの手が覚えている。

あれから半世紀。

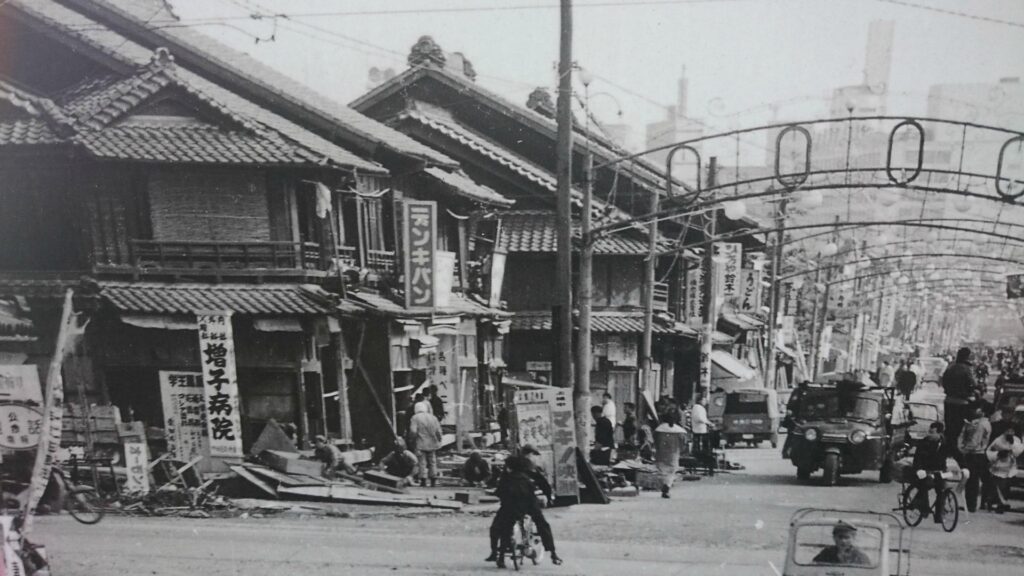

駅裏と呼ばれた猥雑な地区も、「駅西」といつしか改名。

数年前、半世紀ぶりに、駅裏へと足を踏み入れた。

子ども心に抱いた、あの隠微な町の香りを、新幹線のホームからでは全く感じられない。

しかしどっこい、古ぼけた商店街を進んでみると、あの敗戦から71年を経たと言うに、未だ闇市の面影が微かにわだかまっているではないか!

残骸の欠片のように。

町には、悲喜交々の人生を背負った者が生まれ、やがて息絶える。

しかし再び新たな世代が誕生し、どんなに時代が移ろおうと、また新たな営みが始まる。

その町を後にする者、その町に骨を埋める者。

もしかしたら人間同様、町には町の遺伝子が存在するのではないか?

どんなに立派なビルが建ち並び、上辺だけ取り繕おうと、その町の匂いと影までは消し去れぬ。

一変した駅裏に迷い込んだ瞬間、思わず懐かしさが込み上げた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

うろ覚えなんですが

私の子供の頃にも岐阜中央郵便局の東側にも

市場ではありませんが・・

東京で言う「アメ横」みたいな所があって

正月前になると、家族で自転車に乗って買い物に・・

色んなお店、色んな物があって目移りして仕方なかったです。

昭和30年代活気がありましたねぇ!

今はその場所どうなっているのか?

そういう場所って、当時の子どもにとっては、異界そのもので、何だか見るもの聞くものにドキドキワクワクしちゃったものですよねぇ。

名駅裏の雰囲気、かすかに覚えています。岐阜駅もこんな感じでしたかねえ?駅ビルに「丸物」入っていましたね。多治見駅も、以前は表と裏がはっきりしていましたが、再開発で現在は裏と表が逆転しています。

両方を立てる意味で、南口・北口と呼ぶようになりました。

街の様相は、その時代時代を映す合わせ鏡の様に、時代に応じて刻々と変化を遂げてゆくんでしょうねぇ。

もうなんせこの年ですから、近代的でファッショナブルな街よりも、うらぶれた町の方がぼくは郷愁を感じて好きですねぇ。

駅前 駅裏 確かに雰囲気が違いますね。哀愁が漂うような駅裏。

お店がないわけじゃないのに どうしてあの雰囲気になるんだろう…。

小学五年の時 学年で刈谷駅裏に行った時『 あれ?何かが違う』って思ったのを今でも覚えてます。

表の賑やかさも良いけど 裏の淡い雰囲気好きですよ。

表と裏では、様相が異なり、またそこにたむろう人々も異なるわけでしょうから、全体の空気感も異なりますものね。

何事も、表があれば、したたたかに裏側もちゃんとある、それが世の中なんじゃないでしょうか?

まるで 私が名古屋に行く時の

決死の覚悟のような感じです。

いつか駅のホームできしめんを

すすりたいです。それから

きよめもちも 食べたいです。

駅のホームの立ち食いきしめん。

これがまた出汁の香りが袖を引くんですよねぇ。

ぼくなんてどんなに酔っぱらってしまっていても、駅のホームの立ち食い蕎麦屋があったら、ついついビールと天ぷらそばなんぞを所望してしまいますもの。

うっ〜! いいですね。