「鬼は外!福は内!」。

昭和半ばの節分は、どこもかしこも似たり寄ったり。

日が落ちると建付けの悪い引き戸が一斉に開き、玄関先でその呪文を唱えると、ガラガラピッシャーンと音を蹴立て戸が閉まる。

その度、引き戸の薄っぺらな磨りガラスが、悲鳴を上げたものだ。

「豆まきせんと、鬼が来るとあかん!」と、両親は毎年、説得力に欠ける説明を補った。

だが節分という、重要な行事であると、別段子ども心に疑問は生じなかった。

しかし物心が付くと、いくつかの疑問も芽生える。

何故鬼は一様に、角を生やして牙を剥き、虎の褌姿を定番とするのか?

全国津々浦々、赤鬼、青鬼、緑鬼と、様々な色の鬼が描かれる。

ならば鬼も肌の色で、種族が異なるとでも言うのか、それとも太古からの伝承が、いつしか転じたのか?

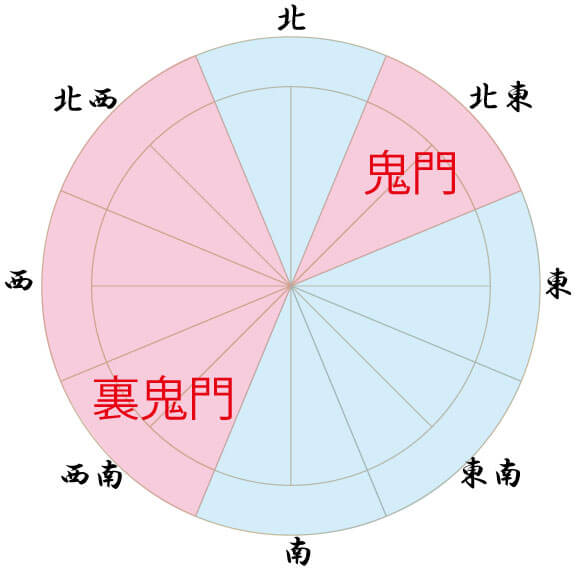

物の本によれば、十二支の丑は、陰陽で陰とされ、鬼の住むのが鬼門。

つまり丑寅の方角であり、鬼は牛(丑)の角と、虎(寅)の牙を生やし、虎の褌をするとか。

また「鬼」は、「陰(おん)」に由来。

目に見えぬ邪気を指し、「鬼」と呼んだそうだ。

そして姿の見えぬ悍ましき「隠人」が、「鬼」に変化したとも。

いずれにせよ、人智を超えた災害や病に飢饉など、人の力など到底及ばぬ恐ろしい現象を、鬼の所業と考えたのだろう。

古の鬼も然ることながら、現の世にも数多の鬼が巣食う。

中でも不釣り合いな権力を手に入れ、我が物顔に身勝手極まりない解釈を、数で押し通そうとする腹黒い鬼には、ほとほと呆れ果てる。

70年前の敗戦を教訓に、二度と武力と言う拳は揮わぬと誓ったはずだ。

先の大戦で尊い犠牲を払った無辜の命と、生き残った国民と世界に対し。

なのに平成の世に現れ出でた鬼たちは、その信念をも手前勝手に捻じ曲げると言うか!

どこか愛らしい伝説の鬼では無い、現世の邪悪な鬼たちに、今こそ声を限りに「鬼は外!鬼は外!」と、叫ぼうではないか!

せめて非力な民の声なき声であったにせよ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

豆まきと言えば年の数だけ食べる豆。子供の頃、今のような炒り大豆では無くて、乾燥大豆をフライパンか何かで炒り、焦げめが付いた豆で硬かった記憶です。あの頃、今のような柔らかい炒り大豆って売っていたのかなぁ???それとも我が家だけかしら・・・(汗)

いやいや当時は、今のような豆まき用の大豆なんて無かったんじゃないでしょうか?

家も火鉢に焙烙をのせて豆を炒っていましたもの。

渡る世間は鬼ばかり!

いえいえ!

まだまだ、この世間捨てたもんじゃない!

イイ人だって居る、きっと!多分?

まぁ~⤴

差し詰め私はイイ人だ~ぁ!

と、誰も言ってくれないから自画自賛!

いやいやぁ、落ち武者殿は良い人ですよ!

久しくお逢いできていませんが!

きっと今でも良い人に違いないと思いますよ。

豆まき 未だにやってますよ( ◠‿◠ )

2月が近づいて来ると スーパー等で鬼の面が飾られたり 『鬼は外〜福は内〜カランコロンカランコロン豆の音〜鬼はこっそり逃げて行く〜♪ 』って音楽が流れたりするので 「鬼が来ちゃうよ!」と言いながら買い物したりして(笑)

豆まきをする時は 小さめの声を出しながら地面にぶつける感じでまいてる息子達です( ◠‿◠ )

豆まき一つとっても、色々と全国各地に特色があり、大切な歳時記でもありますよねぇ。