今日の「天職人」は、愛知県豊橋市の「帆前掛け機屋」。(平成23年10月15日毎日新聞掲載)

東海道の吉田宿 宿場外れの機屋では シャカシャカ音を立てながら 今も働く力織機 爺が生まれたその頃にゃ 織屋で一の働き手 爺は今でも始業前 「頼みますよ」と声かける

愛知県豊橋市で戦後創業の、帆前掛けの生地と紐を専門とする、榊原細巾織物。二代目主の榊原弘志さんを訪ねた。

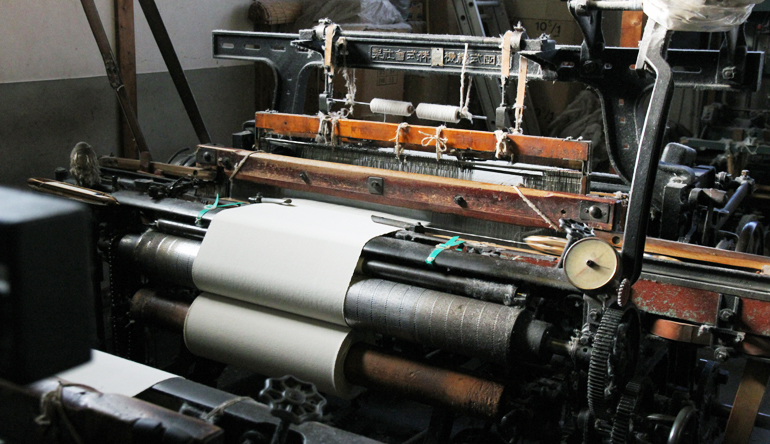

機屋の中は、薄っすら初雪でも降り積もったかのようだ。

既に齢80を越す老力織機が、平成の今も正確な機械音を刻み続ける。

「私なんかより、どんだけ働きもんか。でも昭和5(1930)年~9年に製造されたこの力織機が、帆前掛けの生地や紐を一番織り易いだ」。

弘志さんは昭和15(1940)年、一人っ子として誕生。

「戦後は、帆前掛けの紐織り専門だったじゃんね。それから10年ほどして、生地を織り出しただ」。

昭和33年、高校を出ると大阪の繊維会社へ、住み込み修業に。

「そんなもん丁稚奉公だん」。

昭和36年、3年の年季を終え家業に就いた。

「帆前掛けの絶頂期。染屋なんか1枚染めりゃ、女工の日当250円が出るだで、笑いが止まらんかったらあ」。

昭和40年、節子さんを妻に迎え、やがて二男に恵まれた。

帆前掛けの機織りは、縦糸を筬に通し、横糸を杼に仕込むことから始まる。

「縦は十番糸の2本縒り。横は十番糸3本縒りの強力撚糸。今の主流は、1インチに縦糸何本と数えるだ。だけど私んとこは、昔のまんまの筬と、シャトルの代わりが杼だわ。縦糸が少ないと、目が粗いし、細糸で織れば密度が濃くなるだ」。

縦横に糸を仕込めば、後は勤続80年の力織機の出番だ。

動力が入れば、激動の昭和を駆け抜けたままの、力強い機械音を発しながら機を織り始める。

「途中で織機を止めては房を作り、そしたらまた織っての繰り返しじゃんね。この織りながら房を付けるのが、帆前掛け小幅織りの最大の特徴。でもその分、人一倍手間がかかるだ。普通の晒し木綿なんかなら、一人で織機20台も操れるけど、帆前掛けは1枚分ずつ、房をつけなかんだで、1人4台が一杯だらあ」。

一反で40枚分の帆前掛けとなるが、一枚の生地の天地に6センチの房を拵えねばならない。

「この手間を惜しんだらかん。だもんで帆前掛け専門の機屋は、もう日本でたったの3軒だけじゃんね」。

織りも手間なら、年老いた力織機のお守もこれまた一入。

「昭和初めの織機だで、製造メーカーも部品メーカーももうない。でもこの織機でないと織れんだで、廃業した織屋の織機を引き取り、部品交換用に置いとくかせんとかんらあ」。

昭和も40年代後半になると、帆前掛け需要が激減。

「昔は織子もよおけおったに、今は夫婦二人じゃん。機屋で食べるには、年金生活者か他に仕事でも持っとらなかん」。

流行り廃りは、まるで潮の満ち干き。

平成に入ると酒蔵銘の入った、昔ながらの豊橋産帆前掛けを、懐かしげに手にする人が増え始めた。

「でも織機が壊れてまったら、もう生地も織れんらあ」。

老職人は、大先輩の力織機に、こっそりつぶやいた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

織機と言えば

相撲さんのユニホームと言える

「廻し」と「化粧まわし」も関係あるのかな~ぁ?

最近!TVで相撲見るのが好きになって・・

夏場所は照ノ富士関の優勝で幕を閉じましたが

モンゴルの人は強いね~ぇ⤴

日本人力士も頑張れ!

そう言われれば、「廻し」と「化粧まわし」も、どちらも織物にゃあ違いないですものねぇ。

でもそんじょそこらの織物とは違って、さぞや頑丈なんでしょうねぇ。

『帆前掛け』第3弾 《機屋》ですね。

生地がなきゃ始まらなかったわぁ。

沢山の天職さんの手を経て商品なっているのですね。勉強になるぅ⤴️

でも一から十まで一人の職人さんが手掛けるよりも、分業制になれば、その専門性だけを探求できるから、全体力も自ずと上がることになるんでしょうねぇ。

これまた 機屋が日本でたったの3軒!

古き良きものの定めなのか…

町工場や企業や なんなら 家庭生活の中でさえ 一人で全ての事をやろうなんて無理な事かも知れない。周りの人に割り振って回していくほうが良い場合もあるかも。

でも『私がやっていかなきゃ!』っていう想いのある人 好きですけどね( ◠‿◠ )

分業専科って大事な事です!

一つ一つを極めた者たちが結集してこそ、一流のモノが生み出せるんでしょうねぇ。