今日の「天職人」は、愛知県豊橋市呉服町の「打ち物師」。(平成23年9月24日毎日新聞掲載)

稲荷詣でのお供物は 打ち物干菓子和三盆 茶請けの下がり何やろか キツネの干菓子当るかな 品が良過ぎて一口に 放り込むのも無作法と 耳から齧りゃ砕け散り 晴れ着も帯びも粉塗れ

愛知県豊橋市呉服町で、享保年間創業の和菓子所「絹与」。9代目打ち物師の杉浦敏二さんを訪ねた。

今は幻の三河名産「玉あ羅礼」。

とは言え、塩気のきいた餅のあられとは違う。

八代将軍吉宗の時代に生まれた、和三盆を固めた1センチ角、紅白二種の砂糖菓子である。

本紅使用の真っ赤な玉あ羅礼は、歌舞伎で血糊に用いられたとも。

「まあ、奢汰品の一つでしたでしょうな」。敏二さんが、白衣姿で迎えた。

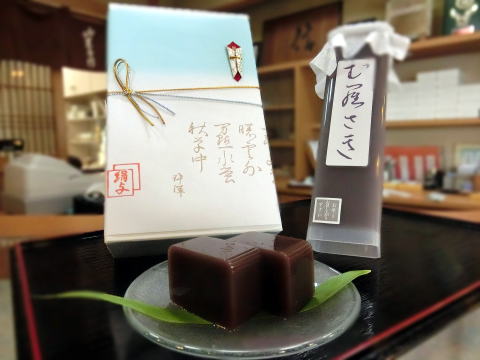

「でも明治になって洋糖が出回ると、玉あ羅礼もいつしかそのお役目を終えました。今はもっぱら、代々続く豊川稲荷さんの、オキツネ様を象った和三盆の打ち物などや、羊羹が専門です」。

敏二さんは、昭和23(1948)年、3人兄妹の2男として誕生。

「元々が呉服屋でして。後に両替商も兼ね、吉田藩から御菓子箪笥の御用を賜り、砂糖黍からの製糖を命ぜられたとか。その瓶の上澄みを固めた打ち物が、玉あ羅礼で、藩にお納めしとったそうです。瓶の下層に溜まった糖蜜は下げ渡され、それで羊羹にしたとか。玉あ羅礼は、京の都のお公家さんにも献上され、鷹司家より御菓子司の允許を賜ったそうです」。

敏二さんの誕生後、東京四ッ谷に叔母夫婦が出店を持った。

「叔母夫婦に東京へ連れて行かれ『ここがお前の家やぞ』と、私に継がそうと」。

しかし大学を出ると、本家の跡取りである兄が別の道へ。

そのため已む無く本家入り。

跡継ぎの目鼻も立ち安堵したのか、翌年父が急逝。

「父が他界してから5~6年は、とにかく無我夢中でした」。

昭和53年、東京のスポーツ用品メーカーで営業職に就いた。

「自分の営業力が欠けていたので、流通を学びたいと」。

ところが2年後には会社が倒産。

おまけに残務処理に当る破目に。

しかしそこには、新たな運命が待ち受けていた。

「手続きに出かけた公証人役場に、妻が勤めとって」。

昭和56年、実子さんと結ばれ、一男二女が誕生。

昭和58年、再び家業に舞い戻った。

絹与名代の羊羹は、小豆と白大福を炊き込む作業に始まる。

「親父の遺言は『餡を自分で作れんようになったら、暖簾を降ろせ』でしたで」。

4つの釜で一俵の豆を炊き、皮と実を解き水に晒し餡作り。

長野県茅野産の角寒天を煮て、砂糖を加えて漉す。

次に生餡を加え、仕上げに蜂蜜を落とし、舟に流して切り分ける。

「寒天の性質上、どうしても舟の上っ面と四隅に角が立つもんで、五辺の耳を約1センチほど、惜しげも無く切り落すだ」。

だからこそ、この上なく上品な舌触りが保たれるのだ。

「日によって、温度や湿気、それに湯気の立ち方一つにしても違ってくるだ。ましてや女房と喧嘩でもしようもんなら、てき面らあ」。

本物に、派手さや虚仮威しは通用しない。

伝統を守り抜く郷土が認めた銘菓には、土地の文化性までもが、しっとりと上品に練り込まれ、何とも味わい深いだ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

これこそ 『ザ・羊羹 』 って感じ( ◠‿◠ )

羊羹に黒文字を入れると スーっと切り分けられそう。それだけ滑らかな食感のような気がします。

程よい甘さで…。

疲れ切った身体に染み渡りそう。

食べた〜い!

疲れ果てた時や、無性に腹が立ったりした時って、甘い物が慰めてくれますよねぇ。

栗羊羹に水羊羹が好き⤴️これからの季節は冷やしてツルリン、美味しいよね。

ぼくも冷たく冷やした羊羹って、結構好きです。

でも飲み物は、プッハァとは残念ながらいきませんが・・・。

羊羹!

イイね~~ぇ⤴

大好き!たまらん⤴

羊羹繋がりで・・

舟和の芋羊羹・・

初めて食べた時、思わず「なんじゃ~これ~ぇ⤴」

これは羊羹か?チョット違うような気がする

けど、羊羹と言うから羊羹!

メタボのお腹には間違えなくイイねぇ

芋だからカロリーはゼロだもんねぇ!

ええっ?

芋ってカロリーゼロなの?