今日の「天職人」は、岐阜県美濃市蕨生の「落水紙手漉き職人」。(平成23年6月11日毎日新聞掲載)

美濃の手漉きの落水紙 水が描いた透かし柄 亀甲綸子石目柄 茜の空を翳し見る 蕨生の郷の夕暮れは 権現山を下り来る 板取川に紅を引き 裸電球軒に咲く

岐阜県美濃市蕨生で、昭和11(1936)年創業の大光工房。美濃和紙の中でも、落水紙の手漉きをただ一人手掛ける、二代目の市原達雄さんを訪ねた。

大釜から湯気が立ち上り、辺り一面に楮を煮る匂いが立ち込める。

美濃和紙の里、山間の蕨生の集落に、1300年も連綿と受け継がれる営みだ。

「そこの裏山からそこらあまで、よう猿が出てくるんやて。たんまに餌やるもんやで。朝から晩まで一人っきりで紙漉いとるやろ。ほんだでちょっと猿を見んと何や寂しいもんやて」。

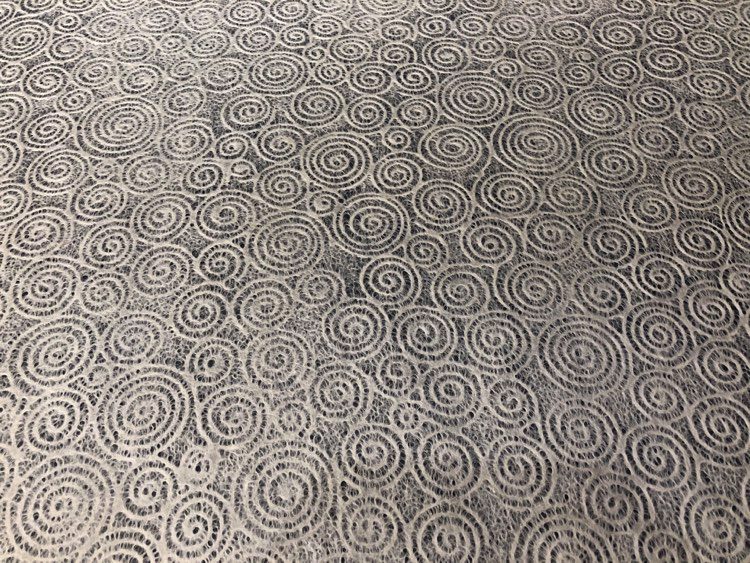

落水紙とは、一度舟で漉いた簾の上から、鉄線で描いた柄出しの型で覆い、その上からシャワーの要領で水を掛け、地の和紙の原料を洗い流し、柄を浮かび上がらせたもの。

達雄さんは昭和8年に6人兄弟の長男として誕生。

尋常高等小学校を出ると、父の下で家業に就いた。

「それからもう63年。だって他に行くとこないんやもん」。

昭和29年、新たな技術が生まれ、美濃和紙の手漉きに転機が訪れた。

「4つ年上の従兄弟が、この落水紙の技術を発明したんやて。『こういうやつやるで、お前らも一緒にせえ』と」。

たちまち13軒の手漉き職人が、落水紙への参入を表明した。

その後時代は、高度経済成長期へ。

和紙で出来たレースのような、清楚で可憐な落水紙は、モダンな照明器具の明かり窓や、障子などに持て囃されていった。

昭和35年、つづ枝さん(故人)と結ばれ、一男二女を授かった。

「女房は、やーっと年金が貰えるって喜んどったら、いっぺん貰ったきりでパンクやわ。わしより先逝ってまったんやで」。

落水紙の手漉きは、大釜で50キログラムの楮を、4時間かけて煮る作業に始まる。

「2時間したら上下引っくり返して、フタフタになるまでな」。

そして水槽に原料を移し、井戸水で丸1日かけて灰汁を抜く。

次にカルキを入れ、半日以上かけて白く晒す。

続いて晒し上がれば、薙刀ビーターで攪拌し糊状に。

そして舟に移しクレゾールと、事前に濾過したネベシ(自家製の黄蜀葵)の溶液を入れ、馬鍬(竹の平棒)で掻き混ぜる。

次に桁に簾を張り舟で漉き、その上から柄が鉄線で描かれた型で覆い、手製シャワーの水の落下点にセットし、余分な原料を洗い落とす。

「そうするとやっと柄が浮かび上がって来るんやて」。

そしてプレス機で水を絞り乾燥機にかければ、気品溢れる美濃の落水紙が完成する。

「まあ、手間ばっかやて。せいぜいどんなに頑張っても、一日に250~300枚がやっとやわ。でも機械の大量生産では、絶対真似の出来ん、手漉きならではの風合いが、何とも言えんやさしい感じやろ」。

達雄さんは、乾燥を終えたばかりの完成品を広げ、感慨深げにつぶやいた。

「何と言っても、落水紙は水が命。水が飛び散りながら、見事な柄を描き出すんやで」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

水が描くんだ〜

落水紙 なるほどです。

涼しげで そよ風がフワ〜って感じ( ◠‿◠ )

やっぱり機械じゃなくて手漉きじゃないと造り出せない逸品なんですよね!

触れてみたいなぁ〜

どんな肌触りなんだろう。

ランプシェイドにすると、とってもやさしい灯りに濃淡がついて、風情があっていいものですよねぇ。

部屋の明かりを消して、そんな洒落た間接照明と月明かりの中で、プッハァ~ッとやれたら最高ですって!

手漉き和紙は知ってるけど、落水紙って初めて聞きました。知らないうちに目にしてるのかも。

表面に凸凹感がありますから、書には不向きかもしれませんが、障子紙にするとお日様の光で小粋な柄が浮かび上がるのでしょうねぇ。

母方のおじいさんの実家が「美濃市上野」と言う所で

実家には「美濃和紙」作る

紙すきの機械がありましたが実際に動かしている所を見た事はありません。

子供の頃、夏休みに遊びに行った時

一番の思い出は「五右衛門風呂」だった事を覚えています。

下駄は穿きませんでしたが「板」を踏んで湯船に入りました。

あの時食べた、焼きなす、キュウリの塩モミが

美味しかった事を60年経った今も覚えています。

田舎料理ってヘルシーだし美味しいよね~ぇ⤴

ぼくも三重の従兄妹の家で、何度かお姉ちゃんと一緒に「五右衛門風呂」に入ったことがあります。

窓の外からおじちゃんが、「どや?湯加減は?」って声を掛けてくれたものです。

あの薪で焚いた湯加減って、「お風呂が沸きました」って味気ない声で告げられる、給湯器の湯加減とは異なって感じた気がします。

「天職一芸〜あの日のpoem421」

「落水紙手漉き職人」

和紙といえば寒い寒い所で 手漉きでと思っていたので 機械から開発してとは凄いですね。

のんびり うだつのある街並みと

和紙屋さんに寄ってみたいです。

和紙と言うと書に使うための、表面が均一に漉いたものを思い描きますが、水を利用して和紙を立体的に漉くという技法を思いつかれた事に、ただただビックリでしたねぇ。

Greetings! This is my first visit to your blog! We

are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same

niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

Thank you for visiting my blog.

Please drop in again.