今日の「天職人」は、愛知県豊橋市の「鬼板師(おにいたし)」。(平成23年5月14日毎日新聞掲載)

鐘撞き堂に地蔵堂 本堂脇の大銀杏 少年忍者身を隠し チャンバラごっこかくれんぼ 遊び疲れて地蔵堂 供物の餅に手を伸ばしゃ 「罰当たりが!」と天の声 屋根から睨む鬼瓦

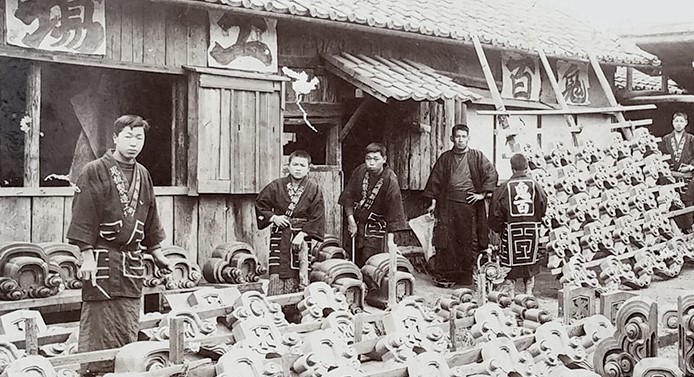

愛知県豊橋市で明治33(1900)年創業の伊藤鬼瓦。鬼板師の田中満さんを訪ねた。

昭和も半ば。

腕白小僧やお転婆娘たちの遊び場と言えば、氏神様や寺の境内と相場は決まっていた。

当時の寺は今と違い、四方ぐるりをコンクリートの高塀で囲うほど、閉鎖的でもなかった。

だから檀家であろうがなかろうが、そんなことは一切お構い無し。

坊主の目を盗んでは、勝手気ままに出入りしたものだ。

しかし本堂の甍の端に居座る鬼瓦が、いつも睨みつけているようで、さすがに悪さやいたずらを働くことなどなかった。

奈良時代頃に仏教と共に渡来したとされる鬼瓦。

魔除けや災い封じとして本堂を護る一方、境内で遊び呆ける子どもたちをも、もしかしたら見守ってくれていたのかも知れない。

「子どもらにすりゃあ、鬼瓦は怖いやろ。でも鬼板師にとっちゃ、子どもも怖がらんような鬼作っとっちゃ話にならんで。わしもこの先、定年になって引退したら、これまで自分で手掛けた鬼瓦たちに、逢いに行くだあ。それが今は、一番の夢だで」。満さんは、幅80センチ、高さ1.2メートル、厚さ30センチもあろうかという、本鬼面の土塊に竹箆で細工を施す。

満さんは昭和28(1953)年、島根県の兼業農家で6人兄弟の次男として誕生。

中学を出ると、大阪の寿司屋へ住み込み修業に。

「どうも板前には向いとらんだあ」。

半年後には兄を頼り、姫路で左官の見習いを始めた。

「ところが今度は腎臓結石で入院だって」。

療養も兼ね郷里へ舞い戻った。

「しばらくしたら姉から、嫁ぎ先の瓦屋が忙しいで、仕事を手伝いに来いと」。

昭和47年、一人豊橋駅へと降り立った。

「本当は2~3ヶ月もしたら、すぐに郷里へ戻るつもりだっただ。それがどこでどう間違ったのか、そのまま居ついてまって。師匠である姉の旦那の父親が、鬼瓦もやっとったもんで、すっかりそれに魅せられちまったでかなあ」。

昭和50年に結婚。

男子を授かった。

「でもそれからは、年々日本家屋の建築が減り、鬼瓦上げるような農家も減ってまっただ」。

平成9年、伊藤鬼瓦へと移籍した。

鬼板師の作業は、まず実物大より1割大きく、鬼面の絵を描くことに始まる。

「焼くとどうしても1割ほど縮んでまうだわ」。

次に板状の粘土を型紙に沿って組み重ね、竹箆と撓箆(撓る箆)と己が指で、迫力ある鬼面を立体的に造形する。

「鬼の顔の胴はでっかいで、上下に2分割にして。それと屋根の破風に垂らす股木と、鬼面の天辺に手前へと突き出す鳥休みを作って」。

素焼きと最終焼きを終えれば、この世にたった一つの本鬼面燻し瓦が完成する。

「一番苦心するのは、鬼の目付きだわ。黒目を小さくしてみたり。だって本物の鬼なんて、だあれも見たことあれせんだで」。

1体の製作に約1ヶ月。

鬼板師は、己が描いた鬼面と、ただただ向き合い続ける。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

鬼瓦・・と言えば!

「ビートたけしさん」を思い出す!

あの有名な、アルプス工業の「鬼瓦権蔵」キャラ

「ひょうきん族」面白くて好きだったな~ぁ⤴

えっ?関係ない!仰る通りです。

42歳の若さで亡くなった親友が「ひょうきん族の鬼瓦権蔵」大好きだったので

つい思い出しました。

想い出は大切にしないとねぇ!

ええええっ。

ぼくは恐れながら、一度も見たこたぁありません。

まぁ元々TVをあんまり見ませんが!

「天職一芸〜あの日のpoem 417」

「鬼板師」

「おにいたし」とゆうのですね。

町に瓦屋さんがあった頃に小さな小さな鬼瓦のペパーウェイトを頂いたことがありました。ちょっと怖かったので私には使いこなせなかったです。厄除けの意味も込めてあったのですね。

ぼくは同級生の瓦職人さんから、瓦で出来た大きな灰皿をいただいたことがありましたねぇ。

でもなんてったって、そりゃもう重かったのなんのって!

瓦… あまり見かけなくなってきてるかも知れませんね。

昔 高浜市に住んでた祖父母の家に行く際 道すがら瓦工場ばかりでした。

高浜市は やきものの里と呼ばれ『かわら美術館』もあり いろんな顔をした瓦がいっぱい( ◠‿◠ )

息子を連れて行くと カンカンと手で叩いてましたっけ(笑)

市内の散歩コースにも 所々いろんな瓦が。

昔は それらを説明してくれる叔父さん達がいらっしゃったんですけどね。

鬼瓦には魔除けや、天災除けの意味合いがあって、昔の人は神仏に手を合わせつつ、瓦屋根にも家内安全を託していたのかも知れませんねぇ。