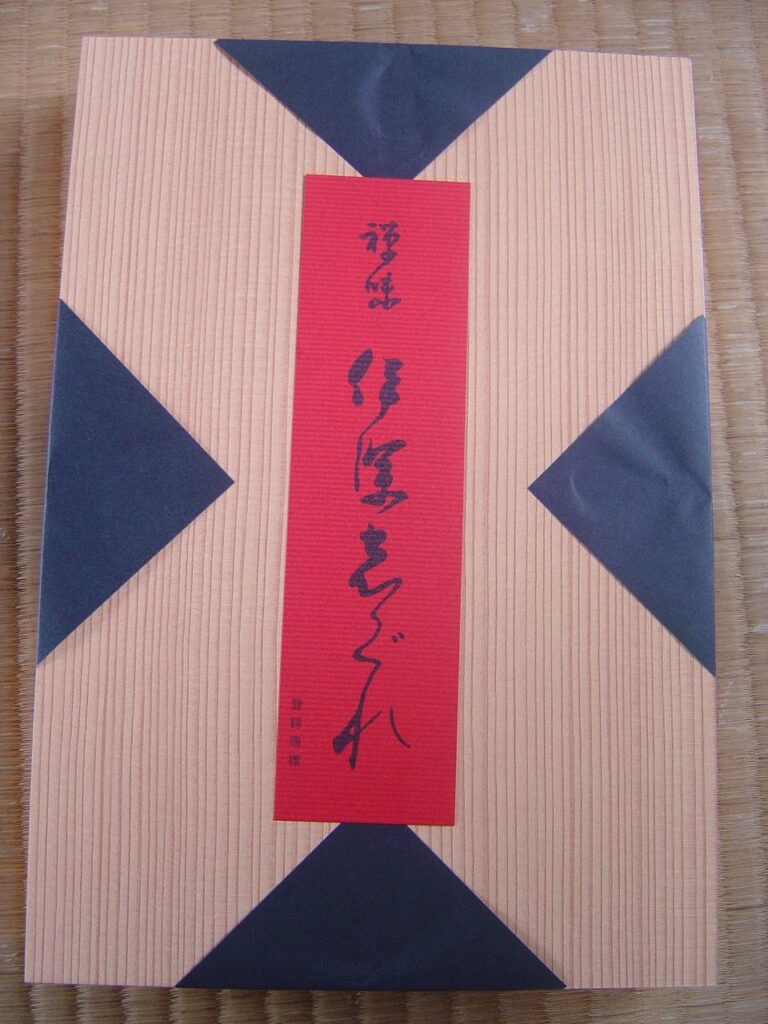

今日の「天職人」は、岐阜県関市新町の「伊深志ぐれ職人」。(平成23年3月5日毎日新聞掲載)

父の遺影を卓袱台に 母は湯呑みで茶を啜る 盃満たし好物の 伊深志ぐれをそっと添え 連れ添い生きた半生を 問わず語りで泣き笑い 貧乏所帯火の車 苦労も母の宝物

岐阜県関市新町で明治中頃創業の大黒屋、3代目志ぐれ職人で坊主の小原達夫さんを訪ねた。

岐阜県関市の中心部を東西に貫く旧街道。

南は梅竜寺山、北に安桜山。

もう直ぐ待遠しい春は、南から北へと駆け抜ける。

そう山に冠された名そのものが、古からの物語を感じさせるようだ。

小高い山に挟まれ、昔ながらの商家や民家が犇めく。

思わず小童だった昭和半ばの自分と、出くわしそうな気がする。

表通りを2本南へ下ると、風呂屋の先に控え目な商家が眼に入る。

目当ての「伊深志ぐれ本坊大黒屋」だ。

「家の商品は、伊深志ぐれ1つきりだけです。でもその種類は365種。なぜかって?毎日生麩を同じ分量、同じ味付けにして志ぐれを煮ても、日によって季節によって、微妙に味が変わります。志ぐれが生きものの証しでしょうな」。

達夫さんは昭和23(1948)年に4人姉弟の長男として誕生。

高校を卒業すると、そのまま父の下で家業に就いた。

「元々祖父は麩屋でした。ところが戦前戦中と、父は時代の激流に翻弄され。戦後既に両親も他界した関へと戻り、回覧雑誌屋を始め、2年後には武儀高校で英語の教鞭を執ったそうです。しかしインフレで生活は困窮を極め、翌年上京し三井建築金物に就職。しかし2年後に勤務先が焼失し、まだ2歳になったばかりの私を連れ、再び関へと舞い戻ったんです。それからは生きるために、子どもの頃の記憶を手繰り、細々と店を再興。ところが父は商売が下手でして、ついに食うにも困り果て、伊深(美濃加茂市)の里の正眼寺へと辿り着いたんです。そこで精進料理の大家でもある、梶浦逸外老師と巡り会い、教えを請い半年がかりで完成させたのが伊深志ぐれです」。

達夫さんのお父上は苦学の末、昭和7(1932)年に東大を卒業。

世が世であれば、然るべき職と地位を手にし得たはずだ。

「さて、商品名をどうするかとなり、老師は元徳2(1330)年頃に伊深で修業を積んだとされる『関山慧玄禅師より関山志ぐれはどうだ?』と。

すると父は、『それは恐れ多い。ならば伊深志ぐれで』と」。

昭和31年晩秋のことだった。

昭和53年、先代が鬼籍に入り三代目を襲名。

2年後には、近在から妻を迎え、一男一女を授かった。

全国広しと言えど、ここでしか手に入らぬ伊深志ぐれ作りは、まず生麩を指先で千切り取り、湯の中へ放り込む作業に始まる。

沸騰させ麩を固め、水を切って絞り、端反りの付いた大釜に醤油、砂糖、生姜を入れ煮付ける。

煮上がれば、扇風機の風で煽って冷ます。

「怒って煮ちゃあ駄目です。鍋に麩を入れた時には、『頼むぞ』と、毎日声を掛けてやるんです」。

真っ黒に煮上った歪な志ぐれは、鶏の笹身のような歯応えで、二つと同じ顔は無い。

畑が生んだ丘の蛤、伊深志ぐれ。

親子二代の手塩と精進が育んだ、滋味掬すべし美濃関の名肴なり。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

家の近くの、スーパー「カネスエ」があるんですが

「しぐれおにぎり」を探したんですが

値段が合わないそうで残念ながらなかった。

美味しいのにねぇ!

話変わるけど

ぼ、ぼ、ぼく、この度、やっと大人の仲間入り・・

念願のスマートフォンデビュー!いいねぇ~⤴

けどさぁ~取扱い・・・・?サッパリ⤵

ボケないように勉強!勉強!

おにぎりの具の中でも、やっぱり時雨煮は、手が込んでいる分だけ、原価も高いんでしょうねぇ!

ついに落ち武者殿もスマホですか!

とんでもない失敗を重ねることが、重要な学びでもあったりして!

嗚呼、ぼくはあのダイヤル式の黒電話の、あのじれったいもどかしさが懐かしくってたまりません!

しぐれ煮って聞くとついつい貝だと思いがち。貝では無くお麩なんですね。あまから味で美味しいんだろうなぁ⤴️

これまた不思議な食感で、ちょっぴり甘さが漂い、一粒食べたらもう一粒って、お箸が止まらなくなったものです。

生麩を使うとは! 実に興味深い( ◠‿◠ )

食感は あさりのしぐれ煮と似てるのかなぁ?

ちょっとチャレンジしてみようっと。

生麩って 普段なかなか買わないし でも栄養があるし 完成したら多少保存が効きそうだから。

ワクワク( ◠‿◠ )

生麩を手で千切り取って煮ておられるので、一つとして同じ形の物が無くって、またそこが愛しい限りの逸品でしたよ!