今日の「天職人」は、岐阜県富加町の「関の刀匠」。(平成22年7月10日毎日新聞掲載)

トントンカンと鉄床に 赤い火花が弾け飛ぶ 白装束に烏帽子懸け 火床の刀匠玉の汗 中心に刻む鑢目の 美濃関鍛冶の鷹羽は 折って鍛えし刀匠の 矜持をかけた一振りよ

岐阜県富加町で明治35(1902)から続く刀匠、三代目丹波兼信さんを訪ねた。

幣紙が垂れる藁縄の結界。

刀匠の聖地、火床では紅蓮の炎が勢いを増す。

「砂鉄から鋼を製鉄する踏鞴の神は、金屋子神と呼ばれる、えらい醜女の姫さんやったんやと。だで昔から、別嬪さんを連れてったらいかんと、言われたもんやて。それに鋼を生む火床を、昔の人は女陰を意味する『陰』と呼んだとか」。兼信さんが、その由来を語った。

兼信さんは昭和28(1953)年、10人兄弟の7男として誕生。

「遅がけの子やったで、いつも父親に付いて回っとったらしい。確か小学5年の頃や。父と客人の話しの中で、跡取り話しが出て。そしたら急に父が『これがやるやろう』と。『お父ちゃん、俺に期待しとるんや』と思ったもんやて」。

大学を出ると、72歳の父に弟子入り。

「先代が病を患うまで16年間、教えていただきました」。

兼信さんは実父に対し、無意識に敬語を使った。

父である前に、今も師である証しだ。

「本当は、『早よ覚えんと死んでまう』と、切羽詰まっとったでな」。

古式日本刀の鍛錬は、刀匠と3人の先手による、鋼の折り返し鍛錬に始まる。

まず刀匠が火床の横に座し、鞴を操り火床の温度を上げる。

そして梃子棒の先に付けた、鋼を火床で沸かし(融点まで熱する)、それを鉄床の上に取り出し、1番手から3番手までの先手が順に、大鎚で打ちつける。

刀匠は小鎚で、先手の打つ位置を示す。

大鎚で打ち、そして折り返し、また火床で鋼を沸かし、不純物を全て焼き尽くす。

「その内に鋼の声が聞こえるんやて。『もういいよ』と。すると鋼の表面が羊羹みたいに滑らかになるんや」。

次は、鍛え上げた鋼の塊を重ねて沸かし、当鎚を打って鍛接する「作り込み」。

続いて刀の長さと身幅、そして厚みを整えながら「素延べ」。

それを横座(刀匠)が、火床で赤め小鎚で打つ「火造り」へ。

「火造ったままの凸凹を、鏟と鑢で均す」。

そして刃に焼刃土を被せ、刃文の文様が出るように、土を薄く掻き取り、850度で10分間焼入れ。

水に浸けて「火取り」し、刃文を硬く仕上げる。

さらに150度で加熱し、「合取り」へ。

「刃先に粘りを出すんやて」。

次に「鍛冶押し」と呼ぶ研ぎを行い、中心を鏟と鑢で整え、化粧鑢で美濃地方の特有の鷹羽に鑢目を入れ、鏨で表に「兼信」の銘、裏に年号を刻む。

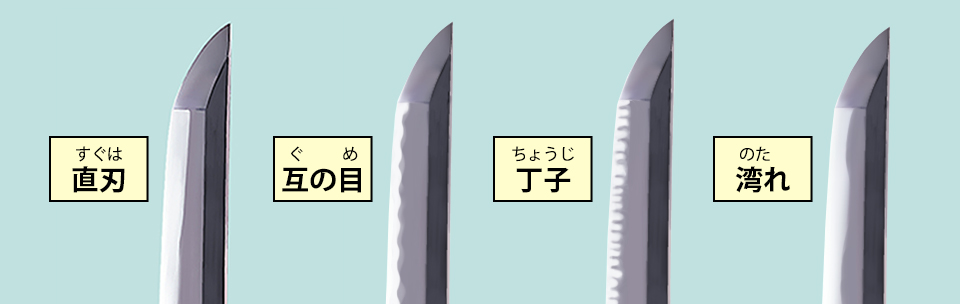

「刃文は神代の時代から、たったの5種類しかないんやて。神代の直刃、平安末期の小乱、鎌倉中期の丁子、鎌倉末期の互ノ目、南北朝の湾。関の孫六は、尖刃の互ノ目や」。

この一連の作業で、優に15日以上が費やされる。

独り身を通した兼信さんに、跡継ぎはない。

「火床も炭を継ぎ足さんと、消え行くのが定め。それと一緒やて」。

刀匠は、己の鍛え上げた業物を、感慨深げに見つめた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

刀と言えば、今話題の『鬼滅の刃』。

少しだけ見てみましたが、登場人物の名前、漢字、読み方が難しくて覚えられないのは私だけかしら(¯―¯٥)

鬼滅の刃のマスクをしている子供を見かけますが、この間随分なオッサンもしていてビックリ!

ああっ、そう言えば何たら大臣もしてましたねぇ。

火花散る中 カンカンカンとテンポよく打ちつけている場面は テレビで見た事があります。どこか厳かで まるで火の神が宿っているような… 。

昔のままなんですよね?

現代でも刀が造られている事には驚きです。

美術品となるんでしょうけど。

人斬り庖丁が、落ち武者殿の生きておられた戦国の世のように、人が人を殺めることなく、美術刀剣として愛でられ続けられなければなりませんよね。

何を隠そう、ウチの娘は刀剣女子です。遠方まで展示会などへ出かけて行きます~!

あの刃の輝きに魅せられてしまう方って、多いんだそうですねぇ。