今日の「天職人」は、愛知県碧南市の「ハーモニカ吹き」。(平成21年8月12日毎日新聞掲載)

盆の迎え火焚きながら 縁に腰掛けしみじみと 父が奏でるハーモニカ 一つ覚えの「海行かば」 「戦地に果てた戦友(とも)想う 年に一度のお弔い そっとしとき」と母が言い 酒と供物の膳を出す

愛知県碧南市のハーモニカ吹き、黒川強さんを訪ねた。

真夏の昼下がり。

男はおもむろに両手でハーモニカを包み込み、唇を添え左右に揺れながら、哀愁漂う音色を奏でる。

喧(かまびす)しい蝉時雨さえ、一瞬鳴き止んだ。

「人には、どんな時でも音楽が必要だでねぇ。生まれた時は子守唄だし、最後は木魚で送ってまうだで」。

強さんは昭和12(1937)年、三重県四日市市で8人兄弟の次男として誕生。

「父の兄弟が、愛知県の高浜市で製陶所を始めて、5歳でこっちへ越して来ただあ」。

中学に上がったある日。

「生活が苦しいもんで、大きな磁石に紐括り付けて、屑鉄拾い集めて歩いとっただ。そしたら先輩がハーモニカと交換してくれって。嬉しかったって。ハーモニカなんて買ってもらえんだで。でも五線譜はよう見らんで、音符の代わりに折れ線グラフみたいに、音の高低を適当に書き記しただ。そんでそれ見ながら吹いとったんだで、ええかげんだあさ」。

直ぐにハーモニカの虜となった。

中学の学芸会、青年団に盆踊りと、とにかく引っ張り凧。

「フォークダンスで、憧れのマドンナと手つなぎたいのに、いっつも『おいっ、オクラホマミキサー吹け』って」。強さんは未だに悔しそうだ。

中学を出て6年間、家業を手伝いながら就職先を探し続けた。

そして昭和34年、陸上自衛隊に入隊。

東京立川の測量大隊に配属された。

「測量ったって、棒持って立っとるだけだあさ」。

同年9月、伊勢湾台風が上陸。

東海地方は未曾有の被害に晒された。

「そしたら通信大隊に異動になって、災害地図作れって。そん時に航空写真で、故郷高浜の被災状況を知って愕然としただ」。

だが、幸いにも家族は無事であった。

昭和36年、母から一通の手紙が届き、「碧南市に消防署が出来るで戻って来い」と。

同年7月に強さんは、自衛隊を満期除隊し、翌月から碧南消防署に入隊した。

「非番になると自転車で市内を回って、防火水槽や消火栓の位置を確認するだ」。

昭和39年、西尾市出身の小千代さん(故人)と結ばれ、一男二女を授かった。

「子どもらに人気のテレビ漫画の主題歌でも、いっぺん聴けばだいたい吹けよった。だけどこれが、3回とはおんなじようには吹けんだあ」。

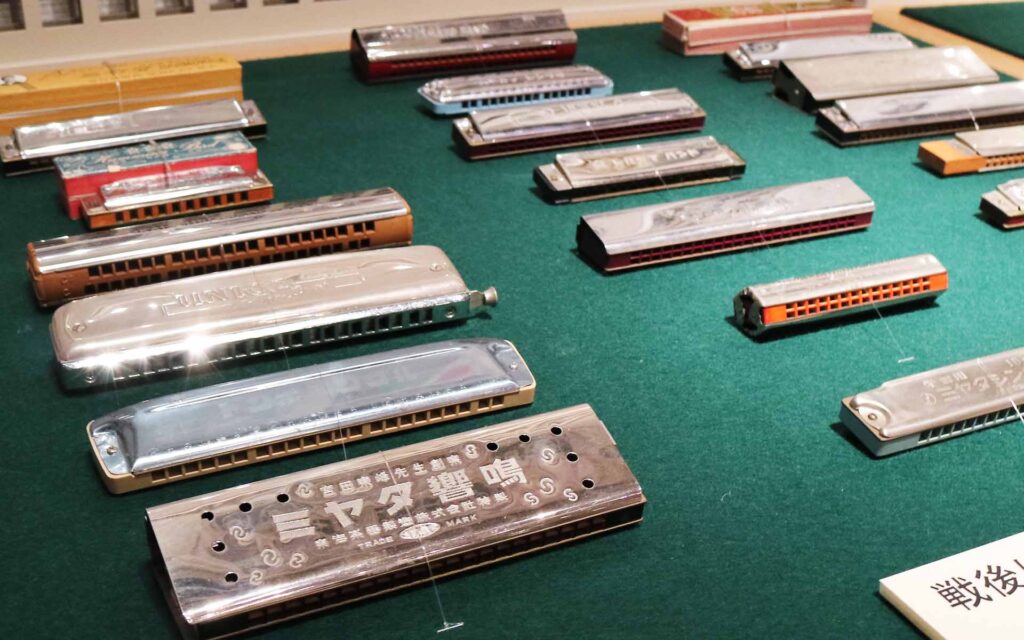

今も愛器40本を操り、童謡から艶歌やポップスまでレパートリーは幅広い。

「老人ホームを慰問すると『またハーモニカ吹きが来やがったか』ってな調子で、最初は無表情だけど、演奏始めるとそのうちに顔が変わって来るだあ。中には涙ぐんだり、手握ってこしたり。そんな時、磁石とハーモニカ取替えっこしてまって、本当に良かったなあって思えるだわ」。

暇乞いをすると玄関口で「まあ、息が出来るうちは、もう少し吹き続けるわあ」と。

老いたハーモニカ吹きの、味わい深い枯れた音色。

今日も何処かで誰かの、心の琴線を揺らし続ける。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

オカダさんとこの方のジョイントコンサートを妄想してしまいました~!

昔ぼくも、ブルースハーモニカに挑戦してみたものの、まったくダメでしたぁ!

首にぶら下げる、ハーモニカホルダーも買ったのに!

小学生の頃は、よ〜く練習しました。

ド(吐く)レ(吸う)ミ(吐く)ファ(吸う)ソ(吐く)ラ(吸う)シ(吸う)ド(吐く)ってね⤴️今でも演奏できるかしら。

なんとも言えない、哀愁を帯びたハーモニカの音色って、ちょっぴり寂しげじゃないですか?

私の父もハーモニカが大好きでした。晩年は、二段に分かれた大きめのハーモニカを持っていました。たま〜に童謡や古賀メロディーを吹いていたような記憶があります。お酒を呑むと、よく暴れる困った父でしたが、今から思うと寂しかったのだと思います。そんな気持ちを癒していたのがハーモニカだったのかもしれませんね。

ハーモニカは孤独な楽器のように感じてなりません。

だからお父様も、ご自身と向き合う時に、ハーモニカを奏でられたのかも知れませんよねぇ。

子どもの頃 ハーモニカ使ってました。

一曲まるまる吹けたっけなぁ〜?(笑)

リコーダーなら なんとか一曲吹けたけど。

吸って音が鳴るなんて…

そんな楽器珍しいでしょう⁈

簡単なようで難しくて奥が深そう。

今 吹いたら 息が続かないわ(大笑)

家のお父ちゃんは、お盆の頃になると必ず、ハーモニカを持ち出して来て、軍歌を吹いていたものです。

きっと戦地に散った友を偲んでいたのでしょう。