今日の「天職人」は、愛知県犬山市の「犬山焼窯元」。(平成21年5月19日毎日新聞掲載)

煙棚引く登り窯 窯にチョロ焚き火が燈りゃ 陶工たちを持て成して 呑めや唄えの無礼講 寝ずの火番も四昼夜 固唾を飲んで窯開けりゃ 白地に映える雲錦手(うんきんで) 犬山焼の茗器(めいき)なり

愛知県犬山市の犬山焼窯元、後藤陶逸(とういつ)陶苑(とうえん)。四代目主の後藤敬治さんを訪ねた。

「子どもの頃『よおけご飯食べて早よ大きなれ』って言われたわ。土踏みさせんなんでな。そんだで、家の仕事なんて嫌やったて。でも焚き物の束(たば)を結うと、1束1円貰えよったで、小遣い稼ぎに仕方なしやわさ」。敬治さんは、梅の古木で鳴き声を上げる鶯を目で追った。

犬山焼は江戸時代の初期、同市東部の今井窯に始まった。

主に瀬戸の飴色釉や、黒色釉を施した日用品が製造されたものの、80年ほど後に廃陶。

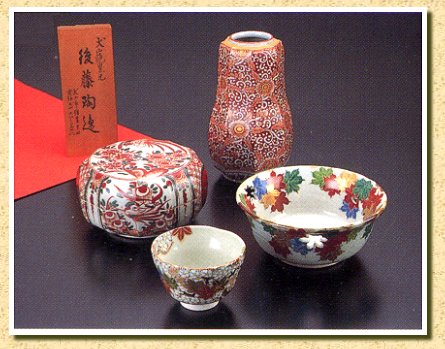

だが20年後、同市北部に丸山窯が開かれ、城主の命で犬山焼特有の「雲錦手(うんきんで)」と呼ばれる、桜と紅葉を合わせ描く手法が用いられるようになった。

敬治さんは昭和24(1949)年、5人兄弟の次男として誕生。

「子どもの頃は、焚き物を割るだけの人が3人もおったほどやて」。

戦後の復興を象徴するかのように、登り窯からモクモクと煙が棚引いた。

「何万点かの陶器をいっぺんに窯入れして、四昼夜焼くんやて。最初の窯入れが済むと、まずは陶工と一緒に最初のご苦労さん会だわ。オラなんて、よう卵や牛乳を買いに行かされたって。皆に精を付けさせなかんで」。

窯元は、窯入れと窯出しの2回、陶工たちを労った。

「昭和40年頃までは、『ヤマノコ』って言う風習もあったわ。山から薪をいただくで、山に感謝を込めてぼた餅作って、秋葉さんにお供えしてから陶工の家へ配って歩くんだわ」。

その他、桜の木の下で宴を張る「ヤマユキ」など、窯元が陶工たちを慰労する大切な行事もあった。

愛知県瀬戸市の窯業高校を卒業して家業へ。

「まだその頃は、絵付け師が3人と轆轤(ろくろ)師が2人おったわ。

昼になると飯を3升炊いて、みんなで長机に向かい合って食べるんやって。引き出しには、陶工たちの箸と食器が入っとってな」。

まるで一つの家族のようだ。

昭和49年、茶道師範の紹介で、岐阜県関市出身の育子さんと結婚。

一男一女を授かった。

太平の世に産声を上げた犬山焼は、まず土作りに始まる。

粉にした土を、立て桶で攪拌。

不純物を取り除き、裏漉すように漉し込みへと流し入れる。

そのまま約1ヶ月。上水(うわみず)を空け、泥だけを取り出して甕へ。

そこで1~2ヶ月かけ乾燥させ、夏は瓦の上に盛り付け天日干し。

冬は蒲鉾状に盛って凍らせ、乾燥後に足踏みして粘りを引き出す。

次に轆轤で形成し、藁を紙縒(こよ)った「しっぴき」で切り取り、半乾きにして仕上げへ。

そして再び10日間乾燥させ素焼き。

次に釉薬(うわぐすり)を塗り染付けを施し、灰を遮るため「エンゴロ」を被せて本焼きへ。

そして上絵を施し再度上焼き。

さらに金彩を施し2度焼きで仕上げる。

気も遠のく手間と引き換えに、気品溢れる雲錦柄を纏った器が、この世に浮かび出でる。

江戸の昔の陶工たちが、今に伝えたその技で。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

陶芸 いつか挑戦してみたかったうちの一つです。

ただ々無心になって土をこねる。

少しでも心がざわついてたら 土に伝わるとか…。

まるで座禅のよう。

春先に飛び込んでみようかな⁈ ( ◠‿◠ )

ぼくは陶工なんておこがましいですが、子どもの頃は粘土遊びが好きだったものです。

常滑焼きや瀬戸焼きは知ってますが、犬山焼きなる物もあったんですねぇ。窯元が陶工を労うとは、なんと素敵な風習⤴️

関や多治見に鰻屋が多いのは、刀工や陶工が多かったからとか!

昭和のいい時代ならではのホッコリする、労使関係ですよねぇ。

ヤマノコ(山の子)、私も子供の頃行きましたよ! 懐かしいですね

岡田さん、焼き物とか似合いそうですね☺️

地元だねぇ!

元気そうで何よりですねぇ。