今日の「天職人」は、岐阜市下茶屋町の「紋章上絵師(もんしょううわえし)」。(平成21年1月13日毎日新聞掲載)

衣桁(いこう)に掛けた紋付の 背中の紋が三つ葉では お洒落な父に不釣合い 飴のオマケのシール貼ろ 宮の神事に紋付で 娘の前で晴れ姿 されど背中に笑い声 紋が娘のオバQに

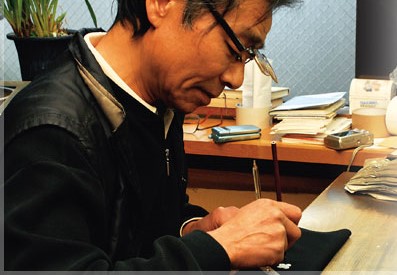

岐阜市下茶屋町の千太(ちた)屋紋章工芸、二代目上絵師の田中啓一さんを訪ねた。

「まあだいたい昔から、一つの着物に5五つの上絵を書くのと、床屋の値段が同じってのが相場と決まったもんやて」。啓一さんは、絵筆を片手に振り向いた。

啓一さんは昭和22(1947)年に、4人兄弟の長男として誕生。

東京の大学を出ると広告代理店に勤務。

伝統的な紋章の上絵を描き続ける職人技の父と、近代的で華やかな意匠を広告上に表現する息子。

高度経済成長も華やかなりし時代。

古き日本の伝統は悉(ことごと)く葬り去られ、誰もが我先にと欧米の文化を模倣した。

昭和49年に友人の紹介で、宮崎県出身で保母の幸子(こうこ)さんと巡り逢い結婚。

一男一女を授かった。

ところが翌年。

「母が肝臓を患って、急遽家業に戻ったんやて」。

実家へ戻り、父を師と仰ぐことに。

「最初は父の下回しや配達専門。まぁ小さな頃から父の仕事振りは見て育ったし」。

『門前の小僧、習わぬに経を読む』の喩えではないが、紋屋の小僧も直ぐに父の技を盗み取っていった。

一口に上絵師の仕事と言っても、喪服や黒留袖の「紋入れ」。

色留袖の「抜き紋」。

それに「刷り込み紋」、「縫い紋」「貼り紋」と様々だ。

「家紋は俗に6000種類とか言うけど、実際には地域性で異なるし倍以上やね」。

紋の図案も、草、花、鳥、魚、動物、天文、幾何学模様、道具など、それぞれ家の由来を物語る。

「上絵を書く場合は、まず反物の石持(こくもち=上絵用に白地のまま、染めずに丸く抜いた円)を紋洗いし、不純物を取り除くんやて」。

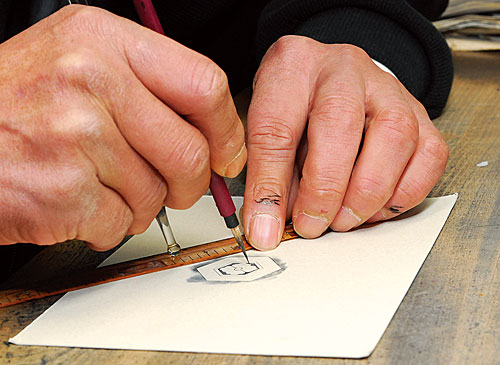

次に家々の家紋の図柄に応じ、柿渋紙の型を置いて染料で刷り込んだり、シベと呼ばれる上絵の細い線は、京都の専門の墨で手書きする。

岐阜特有の五つ星(梅鉢紋の真ん中を刳り貫いた型)などの円は、分廻(ぶんまわ)しと呼ばれる竹の手作りコンパスを使用。

直線部分は、真ん中にガラス棒の滑る窪み(筆をガイドするため)を付けた竹定規で描き出す。

そして家紋を描いた後の石持の余白に、生地と同じ色の染料を差す。

「染料が水に鳴かん(滲み出さん)ように、蒸気をかけて蒸して定着させるんやて」。

昭和50年頃には、紋業界にもシルク印刷のプリント紋が登場。

「でもプリントやと、シベの強弱や濃淡が出ず味気ないんやて」。

また最近では、生地の表面に防水加工が施され、水性染料の上絵が困難となった。

「岐阜でも昔は8人おった上絵師が、今では半分の4人やでね。まぁだいたい10万人都市に1人の勘定やて」。啓一さんが潔く笑った。

「たまあに思い違いしてまって、抱き茗荷(みょうが)を入れるつもりが、うっかり剣酢漿(けんかたばみ)を書き上げて。しゃあないで自分で紋を抜いて、またもう1回上絵するんやわ」 。

墨、硯、筆、染料、刷毛、平鏝(ひらごて)。

上絵師はわずかな道具だけで、先祖の来歴を家紋に印し続ける。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

実家の小紋は丸に橘でしたから、嫁入りの時 紋付き留め袖と黒の羽織を持たせて貰いました (*⌒3⌒*)

紫陽花の季節で 10年になる息子の結婚式に袖を通し 息子の隣で 泣きじゃくっていました (;´_ゝ`)

涙でシミにならないよう 着物専門クリーニング屋さんにお願いした後は 箪笥の 中で「 次は何時かな~ ❔❔❔ 」と 出番待ち (*⌒3⌒*)

もう少し暖かくなったら 陰干し しないとね ~

着物ってぼくは好きですねぇ。

女性はしっとりと、男は小粋に!

和装でLiveをやって見たいものですねぇ!

今晩は。

・紋章上絵師(もんしょううわえし)さんが、見える事知りませんでした。ブログを、見て勉強になりました。

着物の家紋を、書く絵師なのですね。

私は、着物,浴衣を、持っていません。

家紋 改めて意味を調べてみると「ご先祖様から自分へ繋がる血の流れを 簡単なマークに置き換えて表現したもの」と書かれてありました。

なんだか深過ぎて まだ ひよっこの私には 遠いもののような気がしています。

でも 自分のルーツって 辿ってみたい気もしますけどね( ◠‿◠ )

紋付き袴を身に着ける機会は限られてますし、ぼくも正直、母を亡くして葬儀の準備を慌てて調えることになるまで、わが家の家紋正確には認識していませんでした。

そんなことだから、ご先祖様に見限られちゃってるのかも知れませんねぇ(汗)