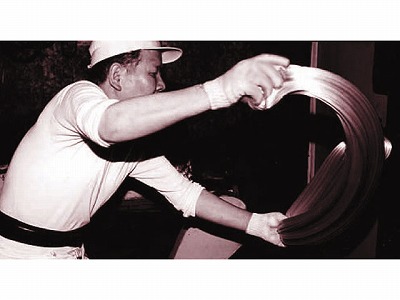

今日の「天職人」は、岐阜市大宝町の「有平糖(あるへいとう)引き飴職人」。(平成十八年一月十七日毎日新聞掲載)

風邪引きさんのお見舞いと 隣の席のマアくんが ランドセルから取り出した 丸めた答案藁半紙 中を開けば有平糖 キラキラ光り夢のよう 一つ手に取るその度に 赤いインクのバツ印

岐阜市大宝町の柴田飴本舗、二代目引き飴職人の柴田忠夫さんを訪ねた。

「この透明感を出すのんが、引き飴職人の腕の見せ所なんやて。もたもたしとると、直ぐに糖化して久作(きゅうすけ/半端物の意)ばっかになってまうで」。

柴田飴本舗は昭和六(1931)年に、初代が修業した名古屋市昭和区で創業。

その二年後、忠夫さんは産声を上げた。

真珠湾攻撃以降、戦局が悪化。食料統制で物資も不足し、一家は故郷の岐阜市へと引揚げた。

「戦後も各務原の飛行場を横切って、闇で芋飴の材料を仕入れに行くんやて。砂糖なんて手に入らんで、サツマイモの黒色した絞り汁を」。

忠夫さんは新制中学を出た昭和二十三(1948)年、名古屋市昭和区の飴屋へ住込み修業に。

わずか一年足らずの修業もそこそこに、家へ戻って父と飴を引いた。「当時、穂積の柳行李(やなぎごうり)作りが盛んやったもんで、柳の小枝を貰ってきては、そいつを串にして『串飴』を作ったんやて。砂糖も不足して十分な水飴も出来せんで、きな粉混ぜたような飴を。でも柄には、色取り取りの美濃和紙を飾りに巻いて。よう売れたわ。食べるもんもない時代やったでなあ。飴作って問屋へ持ってくと、小売屋が待ち構えとって、直ぐに担いでくんやで」。

昭和三十三(1958)年、秋田県出身の千代さんを妻に迎え、四人の子を生した。

「長男は生後直ぐに亡くなって、残った三人兄弟のぼくは三男です」。三代目を継ぐ幸芳さんが、両親の傍らに腰掛けた。

幸芳さんは、名古屋の専門学校を卒業し、デザイン会社に勤務。

二男の病死を機に、十年前家業へと身を転じた。

「依頼を請負ってデザインすると、自分の意思とは裏腹に、どんなに自信がある作品でも、ボツになることもあるでしょ。丁度そんなことに矛盾を感じてたんです。だったら飴屋で、自分が作る商品を自分でデザインして、世に出してやろうって。妻も同じデザイナーでしたから、二人でそう話し合って」。

妻との二人三脚で産み出したその代表作が、「信長有平糖」。語源は、ポルトガル語のalfeloa=アルフェロア(砂糖菓子の意)。

ポルトガルの宣教師ルイス・フロイスが、織田信長に献上したのが始まりとか。

「飴屋が作る有平糖と、信長が食べたであろう有平糖とは、砂糖の比率が違うんです」。 普通の飴は、砂糖と水飴が一対一。ところが有平糖は、砂糖七~八割に水飴が三~二割。砂糖と水飴を水で溶かし、百五十℃の高温で二十分ほど煮詰める。

それを冷却板に流し、香料で味付けして天然色素で色付け。

伝来当時そのままの素朴な風合いの純糖、そして空気を含ませるように何度も引き飴したハッカ、それにこくのある黒糖の三種類。

直径一㎝、長さ二㎝ほどの円柱状に切り落せば、南蛮渡来の有平糖が、四百年の深い眠りから今目覚める。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。

・有平糖(あるへいとう)引き飴職人のお話ですね。有平糖知りませんでした。ブログで、勉強になりました。

・飴屋さんが作る有平糖と信長公が、食べたら有平糖の砂糖の比率が違う事知りませんでした。

・私は、有平糖は、実際に見た事が有りません。

飴屋といえば金沢の俵屋は有名で必ず買って帰りますが、メーカーものにない自然な感じがいいですね。愛知県だと犬山のげんこつ飴をよく買いますが岐阜市を訪れた時に寄ってみます。

犬山のげんこつ飴も、近いうちに天職人としてアップされると思います。

あの黄な粉風味が堪りませんよねぇ。

写真を見ると食べた事があるような⤴️甜めていると口の中でホロホロと崩れていき、飴のような砂糖お菓子のような。有平糖って言うんだ。むかし食べてたのに忘れてるお菓子ってあるよね(๑´ڡ`๑)

そんなもんですって!

だってもう、忘れることに掛けちゃあ、ぼかぁ天才の域に入ったかも!

飴と言えば

あたしゃぁ~!飴は舐める派!

そうじゃなくて、口に入れたと同時に「噛む派」

まぁ~⤴人それぞれだけど・・

せっかくの「飴」ゆっくりと味わって食べて欲しい!

昔は「飴と鞭」の使い分けが人を育てる、と言われたけど

今は「飴、飴、飴・・・・」鞭なんて飛んでもない!

直ぐ!訴えられる!

あたしの時代は「鞭、鞭・・・・」だった

だからこんなに立派になったんだぁ!

まぁ、ご立派かどうかはさておき、確かに昭和は鞭鞭鞭でしたね。

昔ながらの素朴な飴なんでしょうね。

その努力や美味しさが ちゃんと認められてる。凄いことですよ。

飴… 私は小さい頃から あまり口にする事がなかったですね。

家には U HA味覚糖の純露や那智黒が常にあったのに。

今でも喉を痛めた時に 龍角散の喉飴を口にする程度。ず〜っと飴を口の中に入れておくのが苦手なんだと思います(笑)ガムなら平気なんだけどなぁ〜。

ぼくは近所のご隠居さんの家に、回覧板とか持っていくと、家じゃあ到底買って貰えなかった、黄金糖をチリ紙に包んで、お駄賃じゃあといただいたものでした。

でもこんな時期は禁物!

後でこっそり食べようと半ズボンのポケットなんかに仕舞っておくとさあ大変!

暑さでチリ紙がベットリで、舐めたくってもチリ紙が邪魔して!

そんなことがあったものです。

柴田飴本舗さん 知ってます~ ‼️‼️‼️

小学生の時に習っていた そろばん塾の近くに ありましたが こんな美味しそうな飴を作ってみえたなんて (*_*;

もっと早く知っていたら〰️〰️

我が家もずーっと 黄金糖でした ☆

サクマのドロップも美味しかったけど 、黄金糖は 大人の味 大人のおやつだったような (#^.^#)

おばちゃんのバックの中には絶対に

あめちゃん あるある !!!

私はゆっくり舐めるタイプ ☆☆☆

お母ちゃんの魔法のバッグには、アマ玉はおろか、モーニングの茹で卵や小袋に入ったピーナッツやら、ありとあらゆるものが入っていましたねぇ。