今日の「天職人」は、三重県鳥羽市の「海女眼鏡職人」。

磯笛響く石鏡(いじか)の浜に 海女舟揺れて鳥が鳴く 濡れた磯着で空見上げ 漁終え外す海女眼鏡 海女の眼鏡に映る景色は 陸(おか)では見れぬ竜宮城 白い磯着で禊して 海棲む神に無事祈る

三重県鳥羽市石鏡町の海女眼鏡職人、二代目の城山巳治夫(みちお)さんを訪ねた。

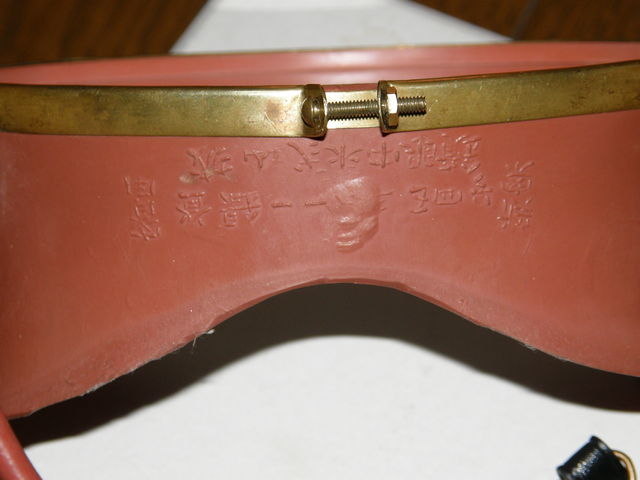

世界の海に認められた「海女眼鏡」。文字通り海女専用に開発され特許も取得した「城山式水中眼鏡」だ。「ここいら海女の本拠地みたいなもんやで。鳥羽の鉄工所に行っとった親父も、潜りが好きやってなぁ。二十五歳の時にゴムと真鍮に平面のガラス板を組み合わせて、発明したんがこれやさ」。巳治夫さんは、昔の氷枕を思わせる橙色のゴムに、金色の縁取りのある水中眼鏡を取り出した。

ちなみに昔の海女用水中眼鏡は、ニッケル製でレンズが丸く膨らみ、一人一人の海女の顔型に合わせると言う難儀な代物。その難点を改良し、巳治夫さんの父が試行錯誤の末に発明した。

毎日の重労働で、最盛期の海女は顔が細る。それを見越した微調整の機能と、海底から水面が見やすくする工夫も取り入れた。海女の本拠地ならではの細かな気配り。それが口伝となり、全国各地の海女から注文が殺到した。最盛期には年間千個も出荷。とは言え、全ての部品を手作りで組み立てるから大変だ。ガラスを丸く切り出し、枠用の真鍮が弧を描くように曲げて叩き出す。鼻の部分のゴムを削り、小物金具と紐ゴムを取り付ける。「設計図はじぇ~んぶ頭ん中や。木槌も手製やし、なんぼでも出来るわ」。

中には度付きの特製海女眼鏡の注文もあった。さらにはオーストラリアの木曜島やハワイからも注文が寄せられたとか。「そんでもなぁ、とにかく丈夫に出来とるで、海女さんらの方が早うに亡くなるんやさ」。巳治夫さんが冗談交じりに笑った。

巳治夫さんは四男坊として誕生。終戦間際には予科練を志願した。そして復員すると漁船の機関士を経て、父の跡を継いだ。

「なんや爺やん、ここやったんか」。五十年前、巳治夫さんに嫁いだ、現役海女の千代子さんがやって来た。半世紀の間、夫はコツコツと海女眼鏡を作り、妻は夫が作った眼鏡を着け海へと潜り、立派に三人の子を育て上げた。「もう今日び、海女になる人がおらんでなぁ」。夫の言葉に千代子さんもうなづいた。

「もう今し、作っても年間で二百個ほどや」。それでも海に身一つで命を張り、大自然の恵みを糧(かて)とする、逞しい素潜りの海女に愛され続ける城山式水中眼鏡。「まんだ材料はこんなに仕入れたるんやさ」。巳治夫さんは、真鍮の束を重そうに引き摺り出して笑った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

水中メガネ、昔ウチにありました。海水浴の時に使用したかなあ?ハッキリ記憶はないですが。息子がスイミングスクールに通っていた平成にはもうゴーグル?{目の部分を覆うメガネ式のもの}になっていました。昭和を感じさせるモノですね!

ぼくも初めて、青いゴムの水中メガネを買ってもらったときは、そりゃあもう嬉しかったですねぇ。

お母ちゃんに叱られながらも、風呂に水を張って水中メガネを自慢げにかけて、素潜りしたりしたものでした!

しかし所詮、南国の海の中ではありませんから、色取り取りの小魚が見えるわけでもなく、見えるものと言ったら、今よりは色艶の良かったぼくの一本きりのポークビッツだけでしたぁ(笑)

おはようございます。

・海女眼鏡職人のお話ですね。

海女眼鏡を、作る職人さん(専門職)が、見えた事知りませんでした。勉強になりました。

・海女眼鏡も度付きが、有るのですね。度が無い眼鏡も有るのですね。

・城山式水中眼鏡 外国(オーストラリア,ハワイ)からも注文があったのですね。すごいですね。

・城山式水中眼鏡の使いやすさは、口コミで、広まったのでしょうね。

・旦那さんが、作った眼鏡を、付けて奥様が海に潜る良いですね。子供を、三人育てたのですね。立派ですね。

・家に水泳のゴーグルは、無いですね。

「天職一芸〜あの日のpoem」

「海女眼鏡職人」

きっとこの記事を読まれていた方々が楽しみにしてみえたのが伝わってきます。

もう驚きの天職ですね。

ただただ感心するばかりです。

水中メガネ お風呂に入れるとゴムが

悪くなるから お母ちゃんも止められたのでしょうね。クックっ!だんでぃな

オカダさんにそんな御幼少の頃が…

子供会で行った川遊びで水中メガネを借りて川の中を覗いた時は もうあまりの美しさに驚きしかなかったです。

いやはや、お恥ずかしい限りです。

でもやっぱり水中は、異次元ですから、子供心にも不思議な気になったものでした。

水中メガネは丸でしたね。海女さんの潜りにはおよばんけんど川の巣潜りは小さい頃は5㍍ぐらい潜って夏の川で白い石を見つけて集める競争したのを思い出しました。今はぷくぷくだから海も川も沈めても沈まないですよ(笑)

夏の川でバーベQで鮎焼いて食べたいな~アァ~皆でオカダさんのギターの弾き語りで歌いながらね。

川原で焼き立ての鮎でキリン一番搾りをぷっはぁといきたいものですねぇ!

それにしてもヒロちゃんのご幼少の頃は、さぞや活発だったんでしょうねぇ。

川の中を5㍍も潜ったら、水が冷たいくらいですよねぇ。

機械ではなく この職人さんにしか作れない。

海女さんを…海を…知り尽くしてるからこそ出来る技。細かい箇所まで気配りされた作品って ずっと大事にされるんですよね!

そういえば子供の頃 夏休みに熊本に帰る度に川遊びをしてました。水中眼鏡なんてなかったので 潜っては目を開けてキョロキョロ。きれいでしたよ〜( ◠‿◠ )

プールでは目を開けれませんけどね(笑)

熊本の川も奇麗な奇麗な清流なんでしょうね。

水中メガネ

懐かし~ぃ

小学校の頃、悪ガキ共と、銭湯で潜って遊んでました。

薬湯もあったので、潜りましたが、濃い黄色でしたから全く見えませんでした。

流石に熱いお風呂の中ですから

「のぼせて」真っ赤な顔で自転車に乗って帰った事を思い出します。

石鹸を持って行くのを忘れても一年中、水中メガネは銭湯では必需品でした。

梅林湯のおばさ~~ん!いつも笑顔でありがとうございました。

ええっ、銭湯でも水中眼鏡を!

さぞや大人たちは、迷惑だったでしょうねぇ。