今日の「天職人」は、名古屋市中村区の、「活版屋」。

蚊の鳴くような小さな声で 「はじめまして」と君が言う ガチャコン ガチャコン 輪転機の影から「よろしく」と 父は真っ黒な手を差し出した 思わず君が身を引いた 「何の構いもできませんが」と 母は黒い手のまま茶を入れた ガチャコン ガチャコン 帰り道真面目な瞳で君が問う 「インクに塗れた手をしても あなたは家族を守れますか?」と ガチャコン ガチャコン 「お茶よ!」の声に振り向けば 真っ黒な手に盆を持つ 乳飲み子背負う君がいた

名古屋市中村区の尚栄社印刷所、二代目鳥居朋由(ともゆき)さんを訪ねた。

「まあこれ見てみゃあ。他に人に誇れるもんもないで」。朋由さんは、両手にペンを持ち、右手は正体(せいたい)の漢字を。左手は漢字を裏返した逆さ文字を、同時に見事に難なく書き上げた。「こんなもん、もう何の役にも立たんでかん」。「それなら俺も小学生の頃、よう書いたわ。先生や友達が不思議がっとったって」と、傍らで三代目を継ぐ泰夫さんが茶化した。

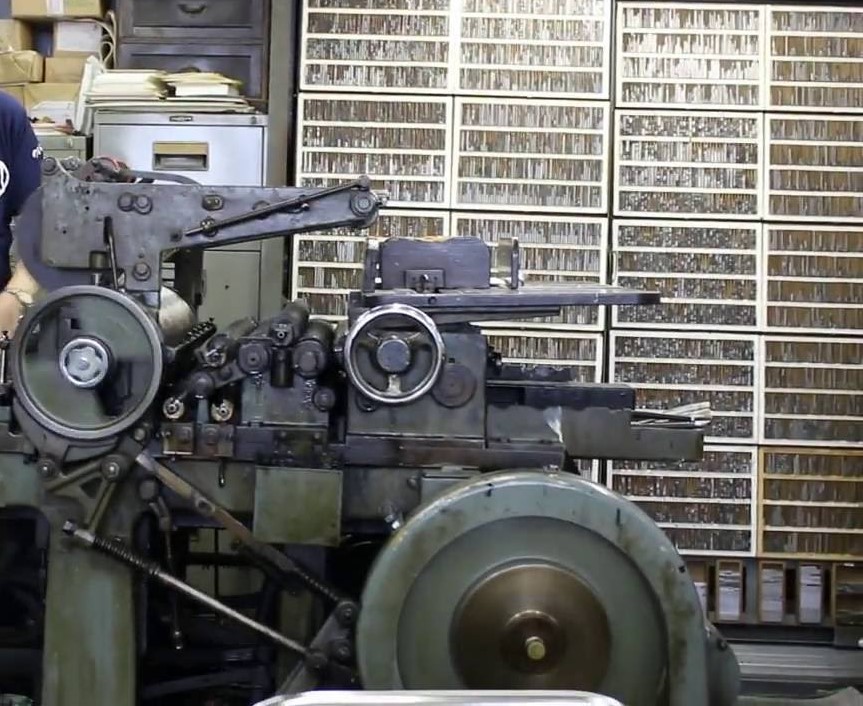

朋由さんが工業高校の土木科を卒業した翌年の昭和33(1958)年。それまで印刷工場を持たず、印刷の斡旋を糧にした父が輪転機を購入し、活版印刷所を開業した。「親父が活版屋始めるんだったら、早よそう言ってくれたら・・・土木なんか習わんで済んだのに」。朋由さんは父の活版屋に入り、職人と一緒に原稿片手に鉛の活字を拾う「文撰(ぶんせん)」、真鍮製のステッキに組み込む「植字」、印刷を終えた後、活字を元に戻す「返版(へんぱん)」を徹底的に仕込まれた。

「一番脂が乗っとった頃は、タイプ打つのと変らんスピードで活字を拾っとったでなぁ。まるで麻雀の盲牌(もうぱい)みたいに」。朋由さんは鼻高々と笑った。「私もこの子を乳母車に乗せたまま、よう返版手伝わされたわ」。妻が泰夫さんを指差した。グーテンベルグの発明以来、世界に君臨し続けた活版印刷は、写植文字に取って代わられ、三百数十年の歴史に幕を下ろした。

三代目の泰夫さんは、平成元(1989)年、大学卒業と同時に跡継ぎを決意。「七十歳になっても、お爺さんが重い荷物運んどる姿見ると・・・」。わずかな期間ではあったものの、まるで新しい橋の渡り初めの様に、親子三代揃い踏みの仕事が始まった。初代はさぞや晴れがましい想いで、毎日を送ったことだろう。孫の成長をしかと見届け、二年後にこの世を去った。

「印刷屋は時代の合わせ鏡のようなもんだわ。その時代その時代を切り取って、歴史の一頁を刷り込むんだで」。

町の活版屋朋由さんは、いつの間にかインクの黒ずみが抜け去った指先を、愛おしそうに見つめた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。

・活版屋さんのお話ですね。

・鳥居さんは、自分で家業(活版屋)を、継ぐと決めたのですね。

・鳥居さんは、小学生の頃にやっていた字を逆さまに書く事 無駄ではなかったのですね。

・判子,版画は、逆に彫らないと駄目ですね。

・活版印刷は、300数十年続いた事すごいですね。

・活版印刷 新聞等に、使われていましたね。

・仕事が忙しい時(ピーク)大変でしたね。奥様も旦那さんのお仕事を、お手伝いしていたのですね。

この記事を読んで思い出したのが、私事で恐縮ですが、娘の卒業制作が「字体・フォントの創作」だったこと。それまでまったくそういった方面に感心がありませんでしたが、なかなか奥の深い世界と知りました。現在では一社だけ受かった大野町の会社でデザインの仕事に就いています。

そうでしたね。前に番組宛てのメールでも、お嬢様がデザイナーのようなお仕事だと、メッセージがありましたねぇ。

社会見学か何かで、印刷所に行った事が有るような無いような。インクの匂いは嫌いじゃ無かったですね❣

小学生、中学生、高校生の時の遠足のしおりや修学旅行のしおり、それに学級新聞はもっぱらガリ版印刷で手作りでした。ロウ原紙に、鉄のペンでガリガリ文字や絵を書き、わら半紙に印刷する。

あ〜、懐かしいʕ•ٹ•ʔ

鉄筆って今にして思うと、不思議なペンでしたものね。

ぼくも新聞社に出入りしていた時は、新聞社の中に床屋さんとかがあってビックリポンでした。

私は何を隠そう、以前の職場は「製版会社」でした。

もう私が就職した時には、活版の仕事は全くありませんでした。

活版時代から次の写真製版時代(アナログ時代)*今はデジタル時代全てPC作業

ブィブィ働いて

全てが手作業でしたから、

まぁ~!朝から深夜、朝方まで寝る間も惜しんでよく働いていました。

澤穂希さんの名言「辛い時には私の背中を見ろ!」

正しくそんな感じで、後輩達と力を合わせて納期に間に合うように頑張っていましたが

時には営業さんとぶつかり合う事も・・・⤴

当時は、精神論!残業が美学!そんな時代でした。

ひとつだけ言えるとしたら・・・

アナログ時代の後輩達はみんな苦労を共にして来たからか

オカダさんファンの皆さんのように、「とっても暖かい後輩達です」

あったかい~んだから♬

今日は「オチ」がありませんが・・

こんな感じです。

あらあら、落ち武者殿の知られざる人生を垣間見させていただきました!

素晴らしい人生じゃないですか!

天晴れ天晴れ!

文撰、植字、返版…と 本当に細かいお仕事ですよね!誤字脱字にも気を付けなければいけないでしょうし。

視力も瞬発力も正確さも集中力も知識もいろんな能力が必要な世界かも⁈

親子三代揃っての作業風景は 微笑ましいけど それぞれを背中で意識してたのかなぁ〜って思ってしまいました。

多くを語らず、ただ黙々と寡黙に作業されていたことと思います。

ただ規則的に動く背中をちょっと眺めただけでも、親子三代の背中は雄弁に語っていたんでしょうね。

「天職一芸〜あの日のPoem51」

「活版屋」ガチャコン ガチャコンの音が奥の方から聞こえていました。懐かしいです。小学校の通学路に印刷屋さんらしき所がありました。朝は通学班のみんなと一緒なので気に留めている時間もなかったのか帰りはのんびり右側通行で歩いてゆくとガラス戸に白い綿のカーテンのかかったお店からガチャコンガチャコンと音が響いていました。ガラス戸が開いている時もありました。何のお店なのか考えた事も無かったけれど

今更ながら凄い所だったのだと思い出しています。活版屋さんを詳しく知る事が出来ました。ありがとうござます。

そうでしたか!

懐かしい記憶が蘇って、きっと遠い子供の頃の記憶達も喜んでくれているはずですよ。