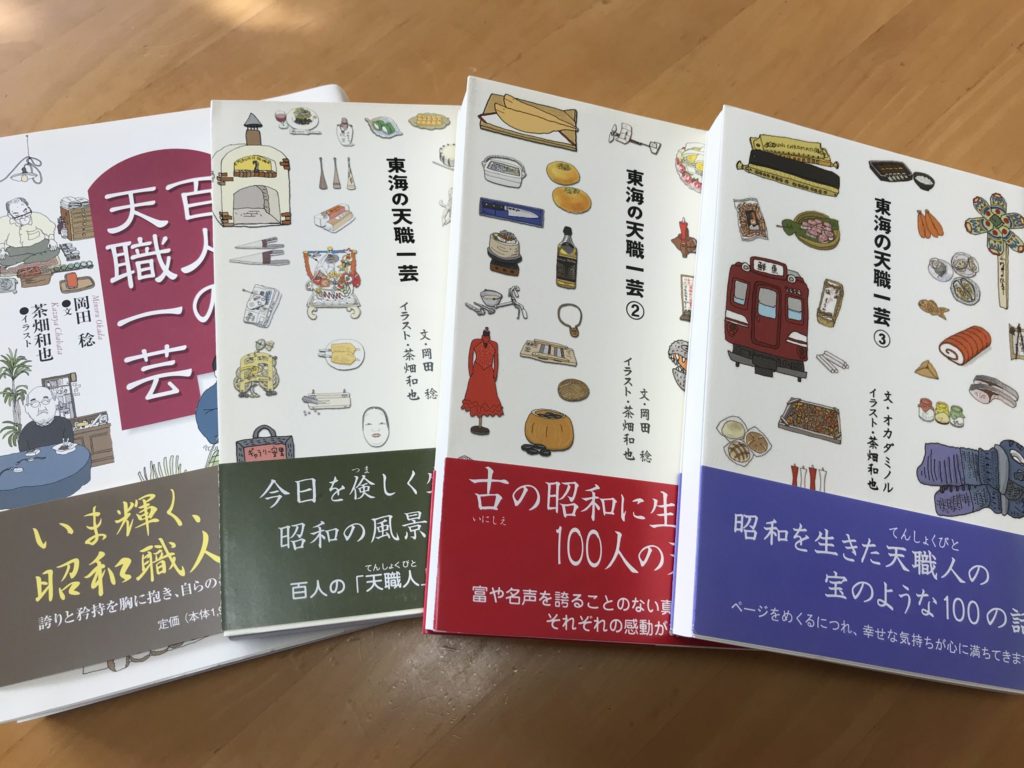

これからしばらくは、2002年4月から毎日新聞で連載させていただきました、「天職一芸」の中から、冒頭の詩の部分だけをご紹介してまいろうと思います。

この詩は、「天職一芸」で取り上げた、名も無き野辺にひっそりと咲く一輪の花のような、ただただひたすら己の道をゆく職人をご紹介する、そんな本編の前にプロローグ的な意味合いを持って、毎回拙い詩を書き添えたものです。

ぼくは天職一芸の取材を通じ、足掛け10年近くの歳月を費やし、のべ573人の職人と出逢い、573通りの人生を教えられました。取材で出会った一人一人の天職人は、まさに己が目の前に立ち塞がらんとする人生と向き合い、逃げも怯みもせずただひたすら、自分の定めである人生と真っ向から向き合い「生き抜いた」、そんな達人でした。名も無き野辺一輪の花なれど、その美しさには、心打たれるものが多々あった気がいたします。そんな天職人が、朴訥と語ってくれた言葉こそが、今でもぼくにとっての、人生の大いなるバイブルそのものでもあります。

また途中途中、折に触れ日々の旬なの話題も取り入れながら、気長にアップしてゆければと思います。

どうぞお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。

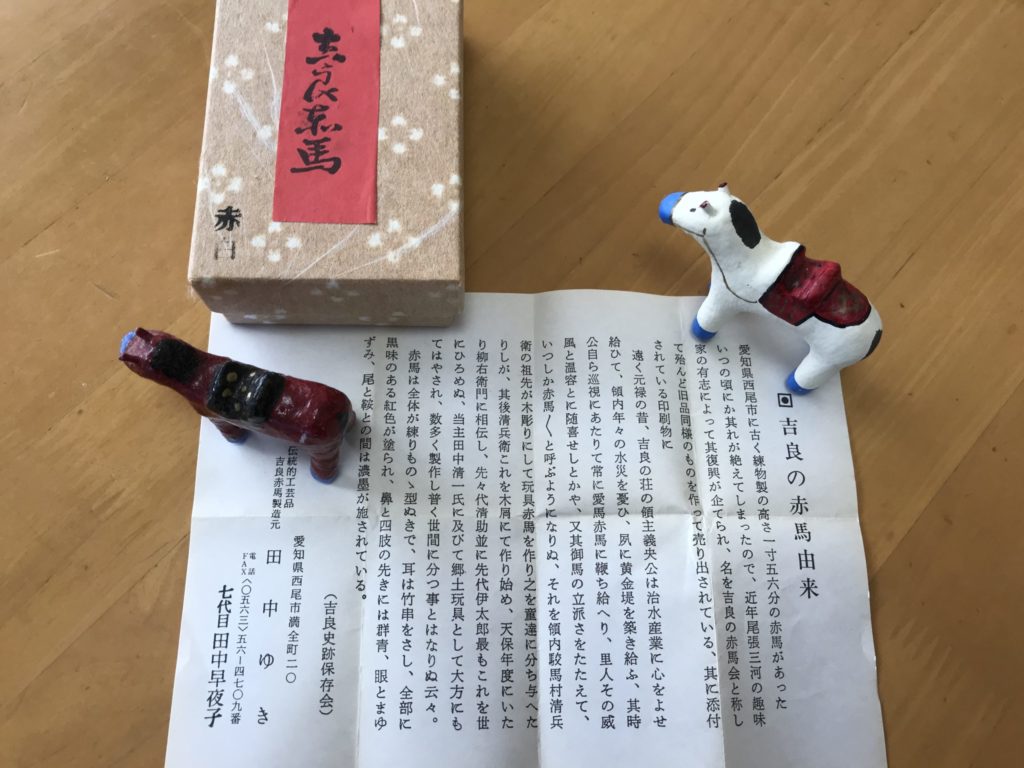

今日の「天職人」は、愛知県西尾市の郷土玩具「吉良赤馬」の女職人。

桐粉捻れば 背の子もぐずる 乳恋しいと 泣きじゃくる 子守唄なら 十八番のはずが 赤馬細工にゃ 気も抜けぬ 秘伝の細工 受け継ぐ今日も 吉良の港にゃ あかね雲

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。

おはようございます。天職一芸の本は、図書館で最初に見ました。その後は、アマゾンで、まとめて購入しました。大黒のliveの時にサインを、書いて貰いました。私は、嬉しかったです。

私の宝物です。

吉良赤馬可愛いですね。吉良赤馬は、高山のさるぼぼ みたいですね。

オカダミノルさんは、職人さんの言葉が、生きるバイブルなのですね。

気長にアップしていくお話楽しみです。

大黒の追加liveまで後5日ですね。オカダミノルさん,リスナーさんに会える事,生歌を、聞く事が楽しみです。私は、参加します。宜しくお願いします。

それはそれは、ありがとうございます。

幼子を背負いながらの修行…

子守唄を唄いながらじゃ 手元に集中出来なかったんでしょうね。

日々物凄い葛藤の中 どんな精神力でこの「吉良赤馬」を作り続けてきたのか?

幼子にとっての玩具だが どんな風に見えていたんだろう…

しっかり受け継いだ時には 幼子も成長し 職人さん自身の想いもきっと変わってきてたんでしょうね。

想いも受け継ぐ…

凄い!なんて一言では 言ってはいけないぐらいの歴史なんですよね。

そうなんですよねぇ。

ぼくが取材したお母さんは、「百人の天職一芸(風媒社刊)」の出版準備の折り、書籍化してよいかの許可をいただこうとご連絡を入れたところ、取材した翌年に鬼籍に入られていました。

そうお電話口で、背負われていたお嬢さんからそう伺いました。「お母さんの生きた証の記念ですから、ぜひ書籍化をお願いします」と、気丈に。

今この吉良赤馬は、その母の背中で母の手付きを眺めておられたお嬢様が、絶やしてはならぬと継いでおられると思います。

天職一芸は今も愛読しています

お店に通ううちに

うちの子供が職人さんの

お孫さんの遊び友達になったほどです

そうでしたか!嬉しい限りです。

赤穂事件の吉良義央氏ですね。

地元では民のために働いた名君だったようですね。吉良氏の黄金堤は有名ですが赤馬のことは全く知りませんでした。

とても深い赤色ですね。

そして手仕事でしか生まれない暖かな風合いがありますね。

人々が吉良氏を心から尊敬していた気持ちまで受け継がれているようです。

詩を読むと、女職人さんのお姿が目に浮かぶようです。

これからも楽しみにしています。

ありがとうございます。

以前、旧吉良町の町長さんからお話を伺ったことがありました。

吉良も赤穂も共に塩田経営が盛んだったそうです。吉良は干拓地を利用した、入浜式塩田、赤穂は、揚浜式塩田。どちらかと言うと、吉良の塩よりも赤穂の塩の方が上等だったようで、吉良の殿様は浅野内匠頭に城中で出会う度、製塩方法について教えを乞うていたようですが、なかなかその内情は教えていただけず、やがてあの刃傷松の廊下事件に繋がっていったのではと、吉良町に伝わる話をされたことがありました。

また、吉良公は製塩の秘法を何とか知りたいと、藩士を密偵として赤穂に送ったそうです。ところがその密偵は、あろうことか赤穂の塩田作業に従事する娘と恋に落ち、そのまま赤穂で所帯を構え、吉良へは戻ることも無く赤穂の人となったとか。

だから今でも赤穂には、赤穂では珍しい吉良出身者特有の苗字を名乗られるお宅があるそうです。

なかなか情熱的な藩士の方だと、感心しきりでした。

初めて伺う説です。

歴史の裏側は本当に面白いですね! 何だかドキドキしてしまいます。

藩士の方、なかなかやるじゃん!ですね。ゆかりのご苗字が残っているのも益々、興味深いです。

色々と教えていただいて嬉しかったです。ありがとうございました!

とんでもございません。