home | みんなのラジオ局 FMわっち (fm-watch.jp)

FMわっち 視聴 | JPradio.jp

番組直通メールは、785@fm-watch.jp。

「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔いLive 2023 Autumn in C♭」開催決定!!! ★詳細は4/29のブログをご確認願います。

もちろんパーソナリティーは、このぼくオカダミノルが務めさせていただきます。

主なコーナーは、『飛騨市Weekend Info』『これがワッチの自分遺産やぁ!』『オカダミノルの癒しの楽園Song』『Showa folk 癒しの名曲リクエストコーナー』です。

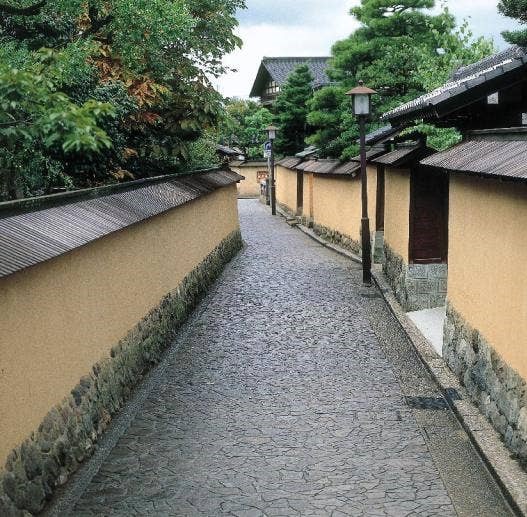

まず『飛騨市Weekend Info』では、飛騨市観光プロモーション大使でもあるこのぼくオカダミノルが、飛騨市の方々と電話を繋ぎ、週末の「飛騨市Weekend Info」を紹介。

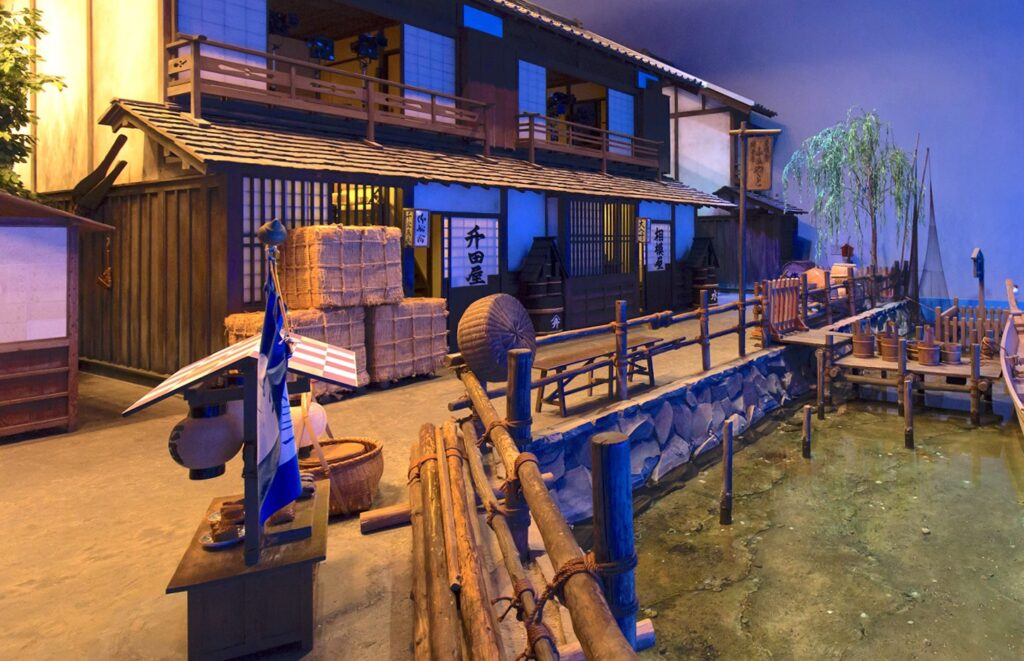

きつね火まつり

きつね火まつり

週末のイベント情報やら、そのイベントに携わる市民の横顔、そして飛騨市のソウルフードから特産品情報など、一味違う飛騨市情報をお届けいたします。

起こし太鼓

起こし太鼓

三寺まいり

三寺まいり

続いての『これがワッチの自分遺産やぁ!』は、番組をお聴きの中高年のリスナーさんが、これまで歩んでこられた人生の中で見付け出した「自分遺産」を自慢していただくコーナーです。

まさに自分が自分のために遺したい自分遺産でも、ご家族や友人に遺したいと思われている自分遺産でもなんでもごされ。

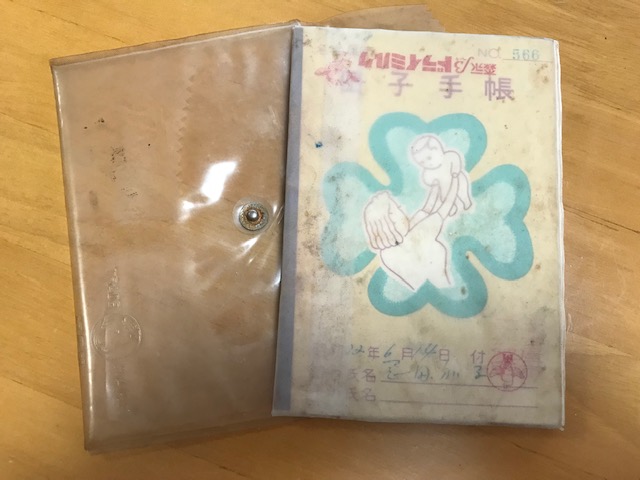

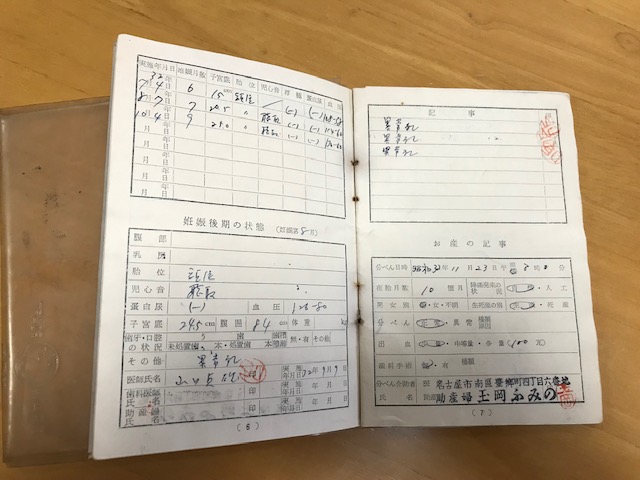

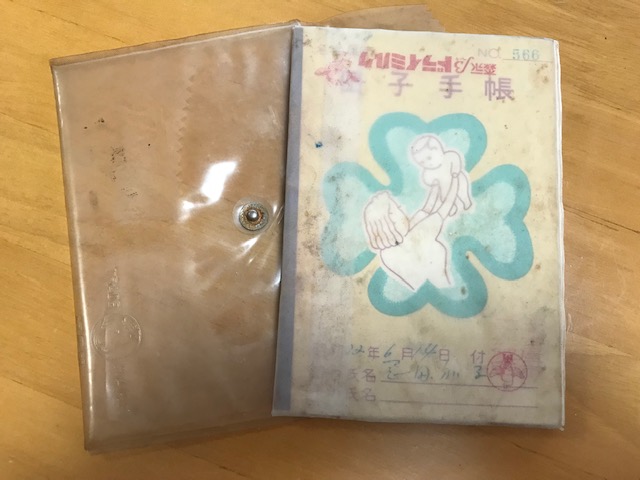

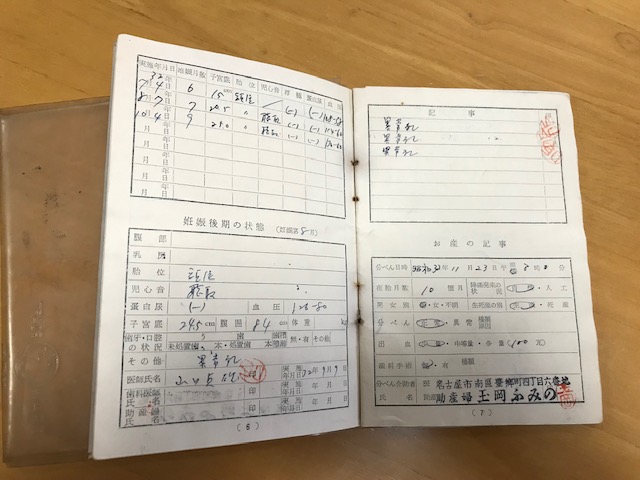

7月4日初回放送でお話しするぼくの自分遺産の母子手帳です。

7月4日初回放送でお話しするぼくの自分遺産の母子手帳です。

例えば「これまでの人生の中で決して忘れられない思い出」や、「子どもの頃から肌身離さず持ち続けている宝物」、「最愛のペット」やら「未だ忘れられない在りし日の母の言葉」や、「奇跡のような出来事」まで、リスナーさんの自慢噺をご紹介。

7月4日初回放送でお話しするぼくの自分遺産の母子手帳です。

7月4日初回放送でお話しするぼくの自分遺産の母子手帳です。

そしてもちろん、リスナーさんからのリクエスト曲も受け付けちゃいます。

そして次の『オカダミノルの癒しの楽園Song』は、リスナーさんからのお便りをご紹介しつつ、ぼくのオリジナル曲の中から毎週1曲お聴きいただきます。

もちろんリスナーさんからのリクエストも大歓迎です。

最後のコーナーは、『 Showa folk癒しの名曲リクエストコーナー』です。

番組をお聴きの中高年のリスナーさんが、青春真っただ中だったそんな頃を大いに振り返っていただこうというコーナーです。

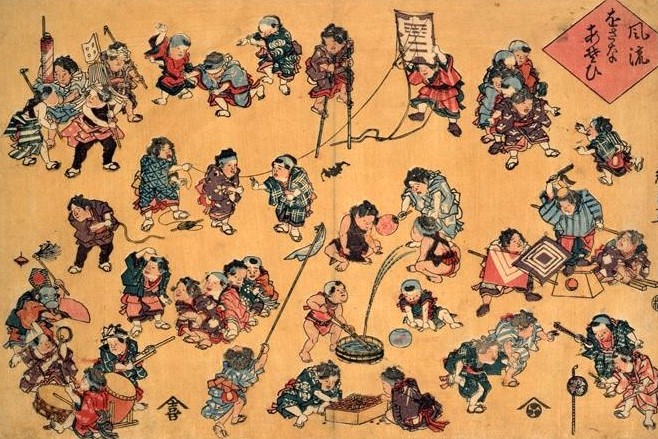

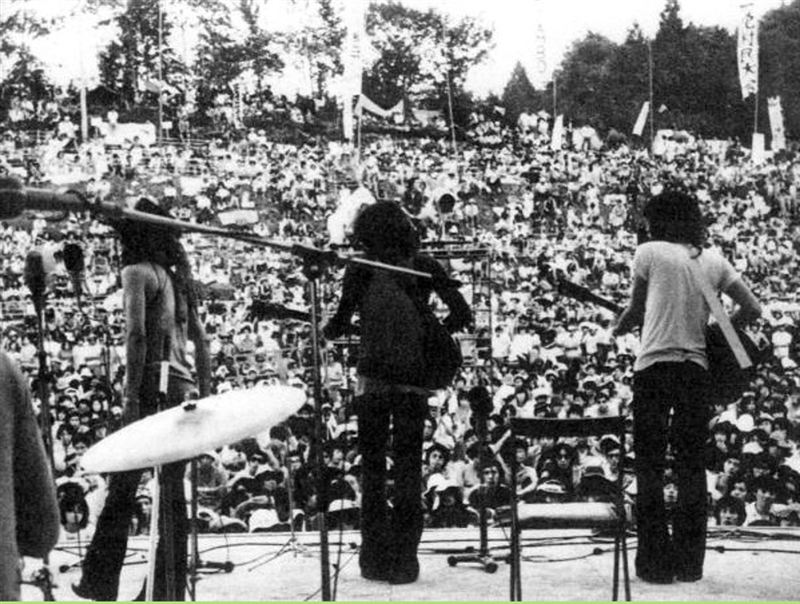

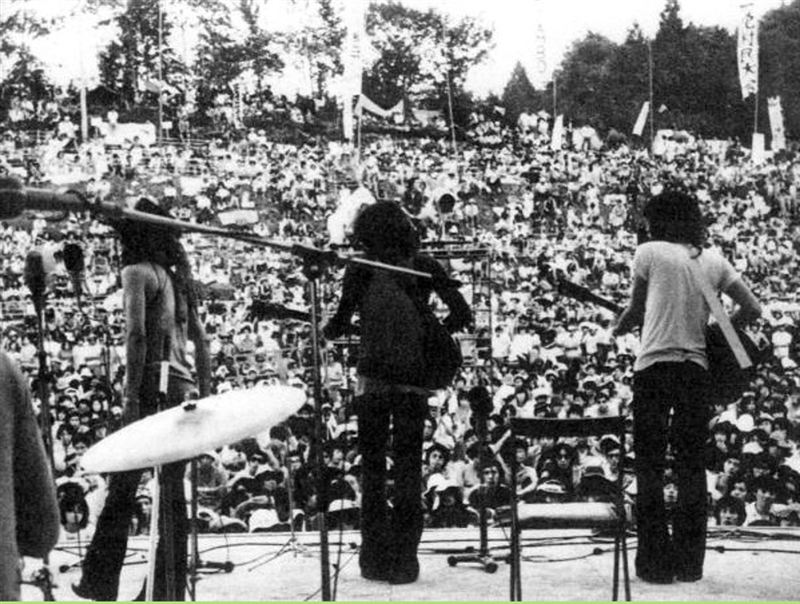

写真は参考

写真は参考

未だどうしても忘れられず、心の中にズッシリと残っている、そんな思い出深い昭和時代のフォークソングや、ニューミュージックなんて呼ばれていた頃の名曲リクエストをお寄せいただき、当時のリスナーさんのエピソードを交えながらご紹介してまいります。

現在、7月4日の番組スタートに合わせ、皆々様からのメッセージやリクエストを大募集中です。

メッセージやリクエストの宛先は、785@fm-watch.jpです。

皆々様のお力添えで盛り上げていただけ、皆々様にお楽しみいただける番組がお届けできるよう、頑張りすぎずに楽しみながら頑張ろうと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。