「ボーッと黄昏れてんじゃねぇよ~っ!中高年癒しの楽園ラジオ」FM WATCH 78.5MHz 毎週火曜日15:00~16:00において、昨日から始まりました‼(※詳しくは、6月19日のブログをご覧ください)

home | みんなのラジオ局 FMわっち (fm-watch.jp)

「KIRIN BEER PRESENT’S オカダミノル ほろ酔いLive 2023 Autumn in C♭」開催決定!!! ★詳細は4/29のブログをご確認願います。

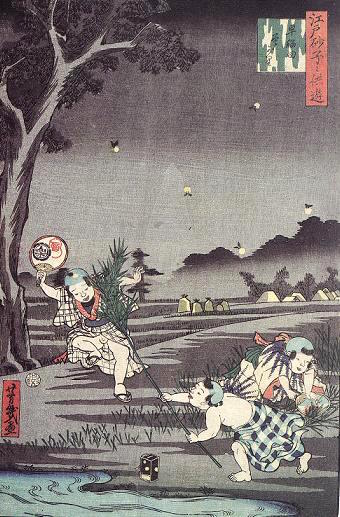

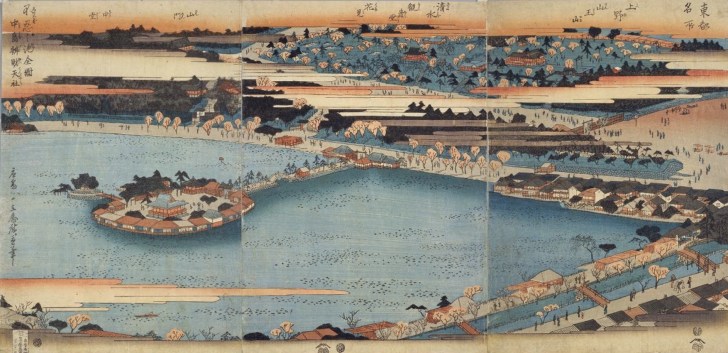

まずはぼくの楽曲「花筏」をお聴きいただきつつ、物語の世界をお訪ねいただければこの上なく幸せです。

「ギヤマンの欠片(かけら)」No.24

◆

海鼠塀の蔵の中では、惣兵衛と定安それに密偵の顔が、手燭の蝋燭に灯され深刻な陰りを浮かべた。

「殿の死因に不審な点は見当たらぬか?」

惣兵衛が密偵を睨み据えた。

「藩医による表向きの見立ては、胃の腑の爛れによる出血が原因とのことですが…。それにいたしましても、殿にはそれまでまったく、何の兆候も無かったようなのです。殿の側近たちも、一様に驚きを隠せぬ様子でござりました。そこで殿がお亡くなりになられる数日前、不穏な動きは無かったものかと、殿のご周辺に探りを入れて見たのです。すると藩医の道弦がこのところ頻繁に、何かと悪い噂の絶えぬ、城代家老高崎殿の役宅を訪ていたことが浮かび上がってまいりました。単に高崎殿が道弦に回診を依頼したものかもと、役宅への出入りの者に当たりを付けてみました。されどどの者も、道弦の回診などまったく寝耳に水。つまり誰にも気取られぬよう、密会していたものと知れた次第でござります。ちょうどその時期と言うのが、江戸詰めのご家老を国元へと呼び戻され、ご重役方々一堂を前に殿が、今後の藩政のご方針と、若君の元服について、話し合われた頃と一致しているではありませぬか。その話し合いから三日目のことです。月に一度の、道弦による殿へのご回診があったのは。そして突然その夕刻過ぎに、ご容体が急変され、そしてその二日後に、殿は…」

そこまでを一気に捲し立てると、密偵は頽れた。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。