先日東京で雪催いの中、桜の開花宣言がありました。

わが家のすぐ近くの交差点にある、桜はまだまた蕾が堅そうです。でもこれまたご近所の寺院の枝垂桜は、一つ二つ蕾が開きかけています。

いよいよ桜のシーズン到来です。しかし今年は、残念ながら新型コロナの影響もあって、夜桜を眺めつつの一杯もままならぬようですから、ちょっと意気消沈なぁ~んて方もおいででしょう。

でもお花見は、何も人が多く集まる桜の名所でなくとも、桜並木でなくとも、あちらこちらで愉しめますから、それを愛でるのもいいものです。

ぼくは桜の淡いピンクの花びらを見ると、ついついあの桜餅の匂いを感じる気がするから、不思議でなりません。決して名所の桜並木を歩いても、そんな匂いは実際に感じないのですが、どうしてもあの桜餅の薫りを感じてしまいます。

日本人が愛して止まない桜は、わずかな期間しか眺められないからでしょうが、美しさと同時に儚さや切なさを同時に感じてしまうものでもあります。

まあよくよく考えて見れば、それは桜だけではなく、人間の一生だってそんなものかも知れませんよね。

ぼくの楽曲の中で、桜を描いた作品は、本日お聴きいただく「桜風」と、桜が散り初めた時を唄った「花筏」しかありません。まさに季節商品のような、そんな楽曲でもあります。

今夜は、まず弾き語りで「桜風」をお聴きいただきます。不思議とこの曲を唄うと、郡上白鳥の「元文」が無性に飲みたくなってしまいます。と言うのも、郡上白鳥の原酒造場の中庭でいただいた、花酵母の「さくら」の味を思い出してしまうからです。

それでは先ずは弾き語りで、「桜風」をお聴きください。

「桜風」

詩・曲・唄/オカダ ミノル

君の心に降り積もった雪も 淡い日差しにやがて溶け出す

鳥が囀(さえず)り草木も芽吹き春は もうすぐそこで君を待ってる

桜風舞い君を明日へ 導いて行く哀しみの淵(ふち)から

君の頬を伝う大粒の涙 大地に伝い落ちてやがて花咲け

誰かを信じ頼った分だけ やがて傷つき嘆くものなら

独りぼっちで生きていたいと君は 心閉ざして塞(ふさ)ぎ込んでた

桜ひとひら君の心へ 風に煽(あお)られ舞い降りる

君は気付くだろうかひとひらの花が 君を見守り続けたぼくの想いと

桜風舞う君の明日が 陽だまりのように穏やかなれ

ぼくはいつもいつまでも君だけを見守り 君がくじけそうならばこの手を差し伸べ

よう

そして続いては、CDより「桜風」をお聴きいただきます。

★毎週「昭和の懐かしいあの逸品」をテーマに、昭和の懐かしい小物なんぞを取り上げ、そんな小物に関する思い出話やらをコメント欄に掲示いただき、そのコメントに感じ入るものがあった皆々様からも、自由にコメントを掲示していただくと言うものです。残念ながらさすがに、リクエスト曲をお掛けすることはもう出来ませんが…(笑)

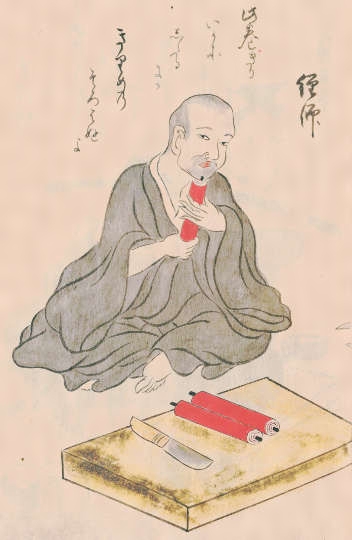

今夜の「昭和の懐かしいあの逸品」は、「桜の花びら型『たいへんよくできました』の判子!」。小学校の低学年の頃って、テストの答案用紙に桜の花びら型の『たいへんよくできました』の赤い判子が押されていると、ランドセルを背負って家路を急いだものです。だってあわよくば、「よくできたねぇ!」なぁ~んてお母ちゃんに褒めてもらって、そいでもって一文菓子屋に行くお駄賃が加算してもらえないものかと・・・。嗚呼、なんて打算的なこと!これってもしかして、まるであの落ち武者殿の幼児期のような!でも正直ぼくも、そんな下心満点で、稀にしかいただけない『たいへんよくできました』の判子が貰えると、鼻高々でお母ちゃんに見せびらかしたものです。ところがお母ちゃんはもう一つ上手。「やりゃあ出来るんだから、この次も頑張らなかんよ」の一言で幕引き!嗚呼、なんて浮かばれない幼少期を過ごした事やら!ぼくなんぞよりは、遥かに出来の良かった皆様方は、『たいへんよくできました』の判子をさぞや沢山貰われたのでは?

今回はそんな、「桜の花びら型『たいへんよくできました』の判子!」。皆様からの思い出話のコメント、お待ちしております。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。