今日の「天職人」は、岐阜市今川町の「印判彫刻師」。(平成十八年六月十三日毎日新聞掲載)

初めて筆を走らせた 雨の紫陽花絵手紙は 切なさだけの初心(うぶ)な恋 ただ求め合い砕け散り 郵便受けの絵手紙に 懐かしき日々滲み出す 結びの落款(らっかん)印影は 二人で彫った仮名一字

岐阜市今川町の周山堂、二代目印判彫刻師の栗山宜久(よしひさ)さんを訪ねた。

「『モクの注文は、心入れて彫れ』って、父によう言われましたわ。象牙と違って手抜きするからやて。『安い物ほど手を抜くな』。今も大切な戒めと、心に刻んでます」。

「父は血友病で、体が弱く学校へも行けず。足も不自由だったため、印判彫刻師として昭和十一(1936)年に開業したそうです」。

開業後も毎週夜行列車に揺られては、東京の篆刻(てんこく)師の門を叩く努力家だった。

そんな父の元、四人兄弟の長男として、宜久さんは昭和二十(1945)年に誕生。

半年後に終戦を迎えると、この国は驚異的な復興を現実のものとしていった。

「大学出ても最初は、跡継ぐつもりもなかったんやて。ある日父から『継ぐか?』と聞かれ、しばらく考えて頷くと、父がニコッと笑って。よう忘れませんわ」。

昭和四十二(1967)、新米彫刻師見習として宜久さんの修業が始まった。

「私もそれから毎週日曜になると、東京の大家の元へと勉強に通いました。行きは新幹線で。夜九時に修業を終え、夜行列車で岐阜へと」。弛まぬ地道な努力の積み重ねが、彫刻師としての天性を開花させた。

「『もうお前は俺を越えた』って、父からそう言われまして」。二十五歳になったばかりの年だった。

その二年後父が切り出した。「俺はお前が九歳の頃から、嫁さん決めとる」と。

宜久さんは育子さんを妻に迎え娘二人に恵まれた。

先代の話を間に受けるとすれば、育子さんはたった三歳で嫁ぎ先を決められたことになる。何と頑固一徹な先代であったことか。

しかし上の孫娘の誕生を翌月に控え、無念にも先代は五十七歳の生涯を閉じた。誰よりも、初孫を一目みたいと祈りながら。

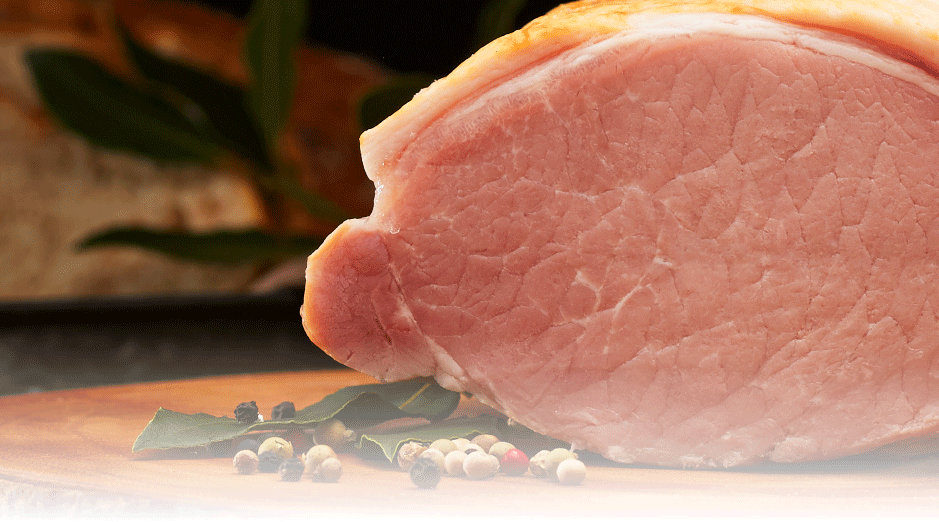

最高級な印材と言えば象牙。

中でも硬く艶があり、骨の目の密度が濃い物が絶品とか。

「象牙海岸(コートジボアール)辺りのもんが一番硬く、南下するほど柔らかくなってくんやて。彫ると直ぐにわかりますわ。硬いとバリバリ言いますし、柔らかいとサクサクと彫れますから」。

一本二㍍、約二十㌕の象牙から、最高級とされる印材は三%足らずしか取れない。

牙の真ん中、神経の先端より先が最も良質とされる。

「外へ行くほど目が粗くなります」。

印判彫刻の手順は、鑿(のみ)を入れる印面が水平になるよう、砥石で研ぎ上げる「面磨り」に始まる。

次に印面に逆さ文字を配字。

続いて鑿の小刀で粗彫りし、片刃で凸面を仕上げ。

凸部を支える土手を、鑿の小刀で「浚(さら)え彫り」。

「土手を浚える時には、呼吸を止めんと字が躍るでね。だから途中で息が切れるんやて」。宜久さんが笑った。

坊主と呼ぶ丸型の綿入れで右手を支え、印挟みで印材を挟んで彫り進む。

鑿の先を支える左手親指の第二関節には、大きく硬い胝(たこ)。

鑿を握り締める右手中指の第二関節は、四十年に及ぶ作業で大きく太く変形してしまった。

「印は個人の信用を守る鍵やで。スッキリと綺麗な印影を出さんと」。

一本に四時間。

印判彫刻師は、直径二㌢にも満たないような小さな世界に挑む。

わずか一.五㍉の深さに息を凝らし、際立つ印影を心に描き今日も寡黙に鑿を揮(ふる)う。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。