今日の「天職人」は、岐阜県高山市の「飴細工師」。(平成十八年三月二十一日毎日新聞掲載)

祭囃子が聞こえれば 娘の笑顔はちきれる 早く早くと手を引いて 八幡様の境内へ 見とれ佇む飴細工 あれこれ悩み品定め やっと手にした犬の飴 勿体ないと引き出しへ

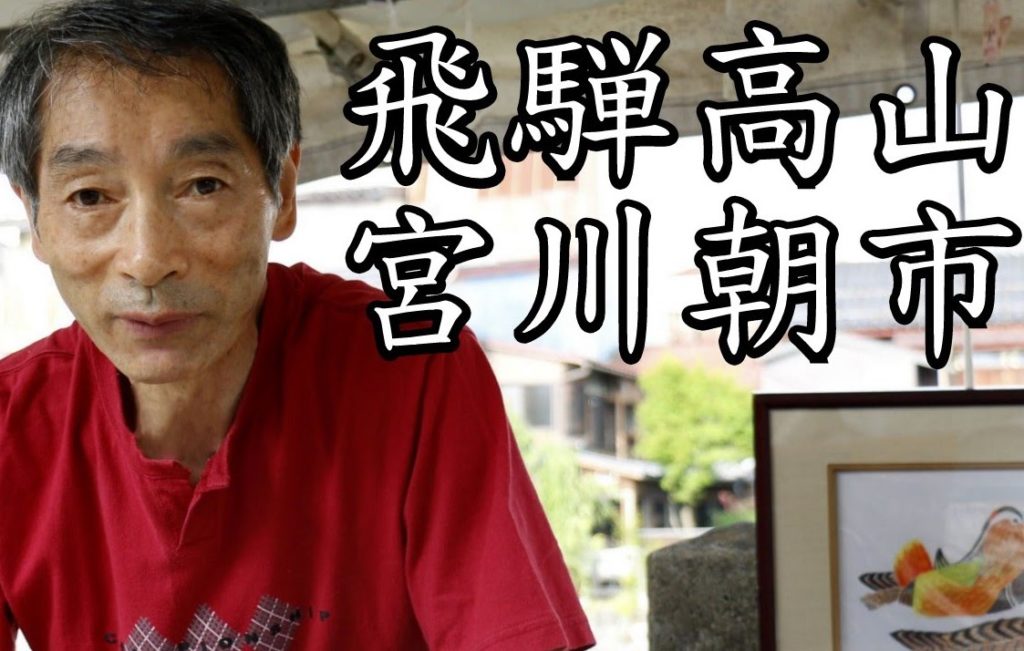

岐阜県高山市のはりまや製菓、飴細工師の竹田喜一郎さんを訪ねた。

春まだ早い飛騨高山。雪解け水が宮川を下る。

堤に並ぶ朝市。観光客が思わず足を止め覗き込む。

「あったあった、これやこれ」。竹串の先に咲く、色鮮やかな花の飴細工。

「前にこれと同じの買うたんやけど、何や食べるのんが惜しいなって、飾っといたるんさ」。年配の婦人は、お目当ての飴細工を手に声を弾ませた。

「ああやって言うてもらうのが、職人冥利に尽きるんやさ」。喜一郎さんは絵筆を止め、何とも優し気な瞳を向けた。

「店番の間暇やもんで、下手の横好きで好きな絵書いとんや」。中々どうして堂に入ったもの。大地の恵みの野菜たちが、柔らかなタッチと色遣いで見事に描かれている。竹の節を利用した、『喜』の落款も押された立派な作品だ。

店先には色取り取りの飴細工が並ぶ、一足早い春の百花繚乱。

喜一郎さんは昭和二十一(1946)年に、農家の長男として誕生。

高校を出て電子部品製造会社に入社。「二十歳の頃、怪我して辞めたんや」。絶縁体が掌の内側に入り込み、切開して取り除く始末。

その後、知り合いの紹介で有平細工の飴菓子工場へ。 「手先仕事が好きやったでな」。それに元々持ち得た絵心も加わり、職人としての技に磨がかかった。

ある日の事。道端に自転車を止め、外れたチェーンに困り顔の娘がいた。直ぐに手を差し延べ、チェーンを元通りに。

「よう見たら、同じ工場の後輩で。それがこれなんやさ」。喜一郎さんは照れ臭そうに妻を見つめた。

「最初は優しいお兄さんみたいやったのに、何時の間にかこんなんなって」と、妻の妙子さん。

それが縁で二人は、昭和四十七(1972)年に結ばれて一男一女を得た。

そして二年後、喜一郎さんは二十八歳で独立。

「最初は車庫を工場に改装して、夫婦二人してどんな飴作ろうって」。試行錯誤が続き、販路の開拓にも追われた。

「高山らしい飴があってもええなあって思ったんや」。昭和五十三(1978)年、ついに代表作となる「名所飴」が完成。

「お土産用に朝市や中橋、それに飛騨の里の四季を、飴細工で表現したんや」。

飴作りは、水三に対しグラニュー糖七の割合で、手鍋で一時間かけて煮る。

百五十~百六十℃になったら火を止め、冷却板の上で冷やしながら食紅で色付けし、図案の部品を手作り。

赤・青・黄・オレンジ・紫・茶・黒と、七色の食紅を絵の具のように混ぜ合わせ、多彩な色を生み出す。

「飴の仕事は好きや。家事は嫌いやけど」。妙子さんが笑った。

「この朝市は、母が農産物を売っとったんや。でももう歳やもんで、三年前から飴に替えたんやさ」。毎年冬場を除く、三月から十一月初旬頃まで、竹田さんの飴細工が朝市を彩る。

「『また来たよ』って、何回も遠くから見える方や、外国の方は珍しがってくれて。ここはええよ。お客さんの反応が、そのまま直に伝わって来るで」。

怒った事など、これまで一度も無いかと疑わせるような柔らかな笑顔。

そんな人柄が加味され、いつしか食品としての飴は、甘美な作品となった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。