今日の「天職人」は、愛知県犬山市の「げんこつ職人」。(平成20年7月1日毎日新聞掲載)

つい悪戯が度を越して 今日も廊下でバケツ持ち 「今度やったら拳骨よ」 美人の先生呆れ顔 職員室で先生が 半紙の包みそっと開け 「次はげんこつ違いよ」と 犬山銘菓差し出した

愛知県犬山市で創業百七十年の厳骨庵、六代目げんこつ職人の森川徳太郎さんを訪ねた。

「『鄙(ひな)びた町』ならまんだええけど、もうここらはすっかり『萎(しな)びた町』だでかんわ」。徳太郎さんは、なんとも自虐的に笑い飛ばした。

なるほど店先を行き交う人の姿も、ほとんど見当たらぬありさま。

幅員の狭い旧道沿いには、唯一城下町の面影が今でもわずかに偲ばれる昔家並みと、現代風の家屋とが交差する。

徳太郎さんは昭和13(1938)年、4人兄弟の長男として誕生。

高校を出ると直ぐに家業に従事した。

「勉強の出来が悪いで、一番ビリから先生に蹴飛ばされて高校卒業させてまったんだって」。

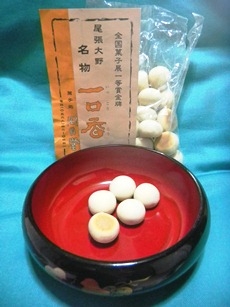

厳骨庵の「げんこつ」は飴にあらず。

「飴のようだけど、口の中でサラッと溶け出す感覚は飴じゃなし。私もどう表現したらええかそれがわからんだわ。しいて言うなら黄粉の黒砂糖菓子やろか」。

げんこつ作りは、大豆を炒って黄粉にするところから始まる。

次に沖縄産の黒砂糖と水飴を大鍋に入れ、小一時間トロ火で溶かす。

そして小さな鍋にすくって煮詰め、手で触れる程度の温度まで自然冷却。

次に黄粉を手で練り込み、棒状に伸ばして切断機にかけ、三角錐の形状に切り落とす。

「昔は包丁で、拳骨に見立てて三角錐に切り落としとったんだわ」。

仕上げに黄粉を表面にまぶせば、170年前の素朴な郷土菓子が完成。

今ではビニール袋に密封されているが、昔は目方売りが中心。

その都度客の注文に応じ、紙袋へと詰め込んだ。

昭和38(1963)年、岐阜県出身の定子さんを妻に迎え二女をもうけた。

「朝早よからげんこつ作っては、店先に並べて。毎日毎日その繰り返しだわさ」。

翌年の東京五輪を機に、大量輸送時代が幕開け。

マイカーブームが到来。

行楽地犬山には、多くの観光客が押し寄せ城下町を漫ろ歩いた。

「春は人も浮かれ出すで、げんこつもよう売れた。そんでも一番の最盛期は、やっぱりお祭シーズンの秋だわ。何と言っても」。

保存料も添加物も一切不要。

昔ながらの製法そのままのげんこつは、湿度や温度の変化に敏感だ。

「出来立ては飴のような硬さでも、夏前の梅雨時になると湿気てげんこつが粉に戻ろうとしんなりするんだわ。そうなるともう売り物にならんで、昔は近所で貰ってまっとったんだて。そしたらある日お茶の先生から『このしんなり感が、絶妙な味わいだ』と褒められてなぁ」。

しんなりとした独特の歯ざわりが評価され、湿気たげんこつは再び和紙に包まれ「ラインの恋石」に生まれ変わった。

「犬山げんこつは季節を嗅ぎ分ける生き物だわ。今では黒砂糖の酷(こく)も甘さも味が落ちてきた気がするけど、頑張って昔ながらのいいんも作りてゃあでなぁ」。

徳太郎さんは徐にげんこつを頬張った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。