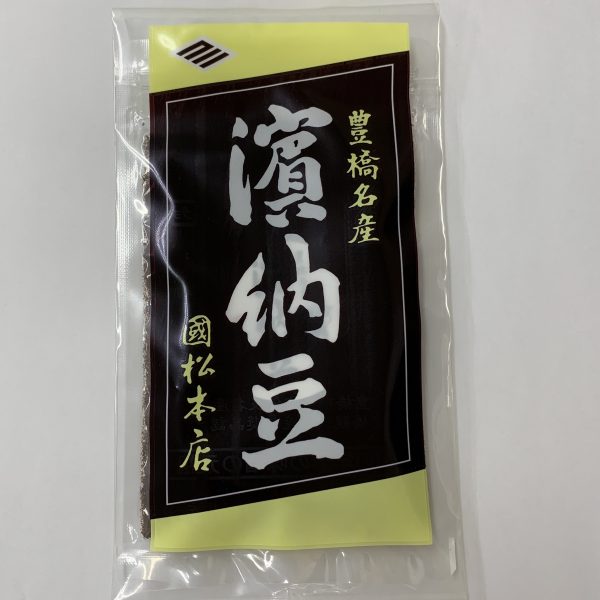

今日の「天職人」は、愛知県豊橋市の「濱納豆(はまなっとう)職人」。(平成20年11月25日毎日新聞掲載)

隣の家(うち)のご隠居は 朝風呂浴びて縁側で 納豆あてに盃を グイと煽って「極楽じゃ」 「坊主お前も摘んでみ」 黒く萎(しな)びた豆を噛む 皮の中から味噌の味 それが豊橋濱納豆

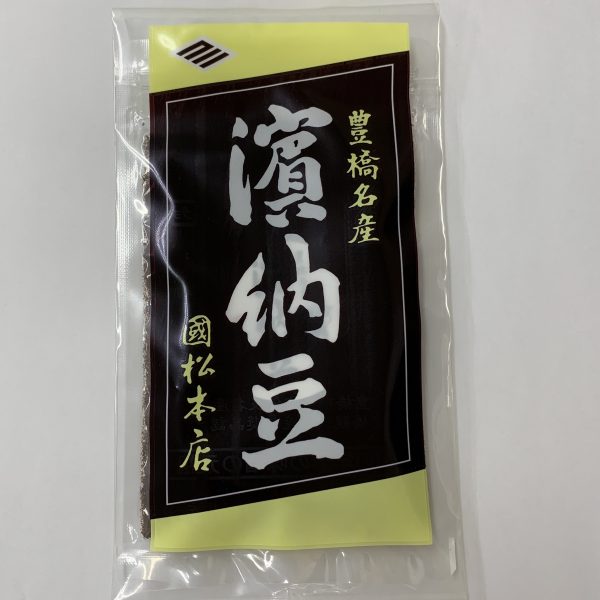

愛知県豊橋市で明治末期創業の、濱納豆製造元、國松(くにまつ)本店。三代目女将の國松勝子(まさこ)さんを訪ねた。

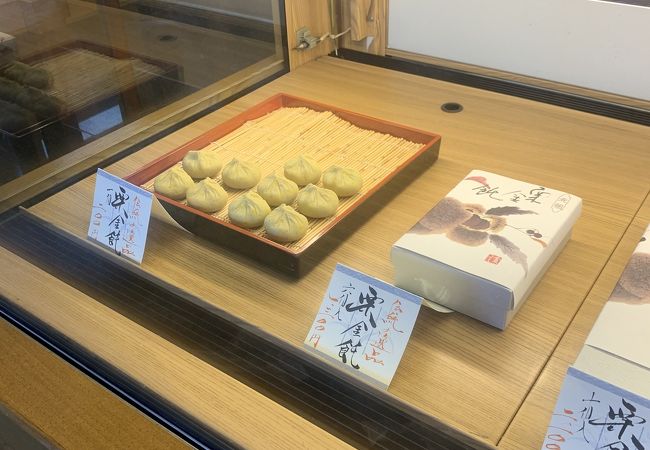

「この子らは、自分から何んにも言いません。始終寡黙(かもく)なまま。それが豊橋名産の濱納豆。でも一旦、一粒口に含めば、とても雄弁に語り出します。時には料理の主役として、また時には脇役に。色んな役柄を見事に演じきるのよ」。勝子さんは、まるで我が子を自慢するかのような口調で、濱納豆を差し出した。

糸引き納豆とは異なり、粘々(ねばねば)と糸は引かない。

だからちょっと見には、歪(いびつ)な丸薬のようだ。

さっそく真っ黒に皺の寄った納豆を、一粒手に取り口の中へ。

生乾きの納豆は、貪(むさぼ)るように唾液を吸い上げ、やがて薄皮が溶け出し、中から塩味の利いた味噌のような香りと味が、ふわっと口中に広がる。

一粒の濱納豆は、まるで小さな味噌樽だ。

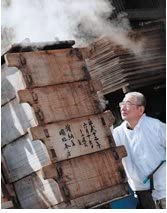

「とにかく新生児と一緒で手が掛かります。3~4時間毎に白太(しらた=杉の白木)の正目で作ったロジ(大豆に麹を付ける浅い升目の木箱)の淵に溜まった大豆と、真ん中の大豆に満遍なく麹菌が付くように混ぜ合わさんといかんですから」。傍らで三代目当主の伸一さんも、溺愛振りを発揮。

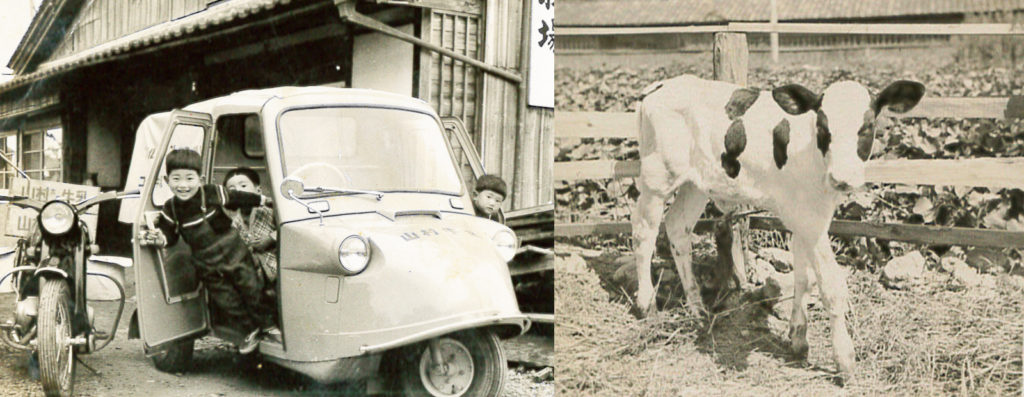

伸一さんは昭和12(1937)年、4人兄弟の長男として誕生。

高校に入ると、三代目を継ぐかどうかの後継問題に心を揺らした。

「高度経済成長期を、目前に控えた時代でしたから、いつまでもこんな物(もん)作っとっていいんだろうかって」。

大学では機械科に学び、昭和35年に、地元の製鋼圧延を手掛ける会社に入社。

それから7年後、豊橋生まれの勝子さんと結ばれ一男二女に恵まれた。

「私の実家が醸造の原料となる製粉をしていて、ここの家とも取引があったんです。それに父が、ここの初代十兵衛さんを尊敬していたこともあって、『その孫なら』ってことで、後はトントン拍子」。

勝子さんは嫁ぐと同時に、義父母と共に濱納豆作りに励み、育児もこなした。

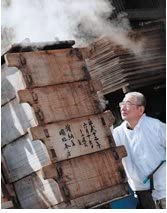

名代の逸品、濱納豆作りは、まず大豆を水で7~8時間かけ冷やかすことに始まる。

次に蒸籠で蒸し上げ、一晩寝かせ翌朝、人肌の温度へ。

そして炒った大麦の粉に麹菌を塗(まぶ)して麹を作り、ロジに入れ人肌の温度となった大豆に、満遍なく混ぜ合わせる。

それを3~4時間毎に、ロジの淵と真ん中を満遍なく繰り返し混ぜ合わせる。

「とんでもなく心をかけんとできませんって」。

肝心要の麹作りは、今でも伸一さんの手によるものだ。

そして徐々に水分が抜け出し、麹菌の胞子がまっ黄色になった段階で、篩(ふる)いに掛けゴミを取り除き、塩水に浸け半年から10ヶ月。

最後の仕上げは、天日干しで旨味引き立て、醤油で味付けした生生姜を加えれば完成。

「お茶漬けは天下一品ですって」 。

濱納豆は1年の歳月と、蔵人の深い愛情に育まれ、味噌と異なる風合いを宿し、この世に生まれ出(い)でる。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。