今日の「天職人」は、岐阜県下呂市萩原町の「凍み豆腐職人」。(平成21年3月3日毎日新聞掲載)

夜の帳(とばり)が降りる頃 庭に簾(す)を張り姉ちゃんと 豆腐並べを競い合う 寒の砌(みぎり)の益田(ました)風 四方(よも)の山間(やまあい)萩原に 朝陽がそっと顔を出しゃ カチンコチンの凍み豆腐 かじかむ指で掻き集め

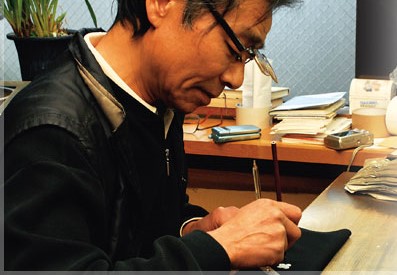

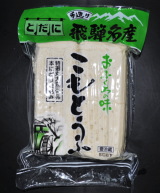

岐阜県下呂市萩原町で、創業明治23(1890)年の戸谷(とだに)豆腐店。五代目の戸谷成樹(しげき)さんを訪ねた。

「『豆腐三丁と揚げ二つあげるで、ご飯食べに行こう』。これが最初に嫁をデートに誘った、口説き文句やったかな」。成樹さんは、ちょっぴり照れ臭げだ。

取引先の旅館でひろみさんを見初め、自慢の豆腐を餌に猛攻撃。

めでたく平成7年に結ばれ、一男一女を授かった。

「嫁のお母さんが大のこも豆腐好きで『こんないい縁談は無い』って」。

僅かばかりの豆腐の原価で、一生もんの幸せを手にした果報者だ。

成樹さんは昭和32(1957)年に長男として誕生。

大学を出ると横浜市の住宅会社で営業として勤務した。

「先代が難病を患い、入退院を繰り返しとったもんやで」。

26歳の年に帰郷し家業に従事した。

「最初は悩んだわ。住宅会社じゃ月に4~5000万円も売上たのに、豆腐屋じゃせいぜい一丁70~80円やで。でもそのうちに、豆腐作りの奥深さに魅せられてったんやわ」。

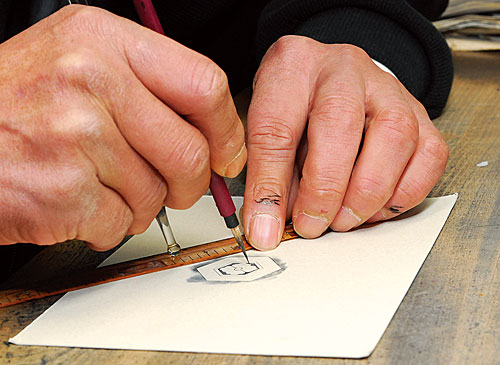

「凍(し)み豆腐」は、12時間大豆を水に浸す「浸け豆」に始まる。

そして水切りし石臼で磨り潰し、煮釜に移して煮上げる。

「豆腐の出来の良し悪しは、煮上げる温度で決まるんやて。94℃で大豆の青臭さを飛ばし、97℃に達したところで火を落す。それ以上温度を上げると、風味が損なわれるでな」。

次に遠心分離機で豆乳とオカラに分離。

豆乳を固める最低限の天然塩田苦汁(にがり)を加え、櫂(かい)でゆっくりとかき回す。

普通の豆腐より倍の時間をかけて寄せることで、さらに木目細かさが際立つ。

そして30分かけ熟成。

型箱に流し込み1時間押し上げればネタが完成。

一丁を6等分に切り分け、陽が沈むのを待ち、屋上のオニガヤの簾に一枚ずつ並べ、この地特有の益田風に翌朝まで晒す。

そして凍て付き、まっ黄色に変色した凍み豆腐を、沸騰後に火を落とした釜の中へ。

余熱で解凍させ、手で軽く絞れば、生の凍み豆腐が完成する。

「昭和30年代頃までは、藁で縛って吊るし、天日に干したもんやて。でもそれやと、日向(ひなた)臭いし蛋白質が変質するんやわ。だから今では、熱湯で解凍して絞った、生の凍み豆腐しか出しとらんのやて」。

凍み豆腐作りの季節は、1年にわずか厳寒期の50日程度。

「氷が1~2㌢張る、マイナス5℃以下やないと出来ん。だから今年は暖冬で1月末で仕舞いやわ。でも地元の人が心待ちにしとるで、作れる間だけでも作らんと。だから直ぐに売り切れやわ」。

一番旨い食し方は、と問うた。

「5㍉角に切って、味ご飯に入れて炊くんやて。自然に時間かけて凍らせたるで、豆腐もスカスカやなく固めや。だから大豆本来の味がちゃあんと残っとる」 。

冷凍機の大量生産ではない。

待ち人に思いを馳せ、古来の製法にこだわる職人の心意気。

成樹さんの凍み豆腐には、作り手の想いが凍み込んでいる。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。