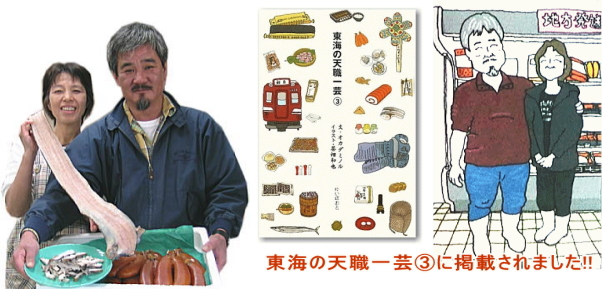

今日の「天職人」は、三重県志摩市阿児町の「魚の行商人」。(平成21年5月12日毎日新聞掲載)

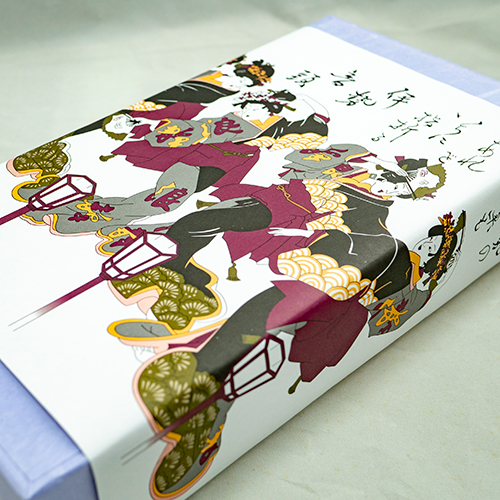

大漁旗が船に舞う 濁声(だみごえ)響く競り場では 目利き自慢が札を刺す 安乗港は朝未だき 鰹鯖鯵スルメ烏賊 母は軽トラ積み込んで 行って来るよと行商へ 女太助のお通りだい

三重県志摩市阿児町の魚の行商人、浜口小波さんを訪ねた。

「小波ちゃん。家はこの活きのいい、鰹一本丸ごともうとくわ」。

「わしとこはそやなあ、鯵にしとこか」。

三重県南伊勢町、五ヶ所湾に面した空き地。

軽トラックを、年老いた女たちが取り囲む。

「あんた手え痛(いと)て、鯵捌けんやろ。あんたとこの流し場貸してもうて、捌いといたろ」。

「ほうか、そりゃすまんなぁ。おおきに」。

小波さんは老女の家の流し場に陣取り、慣れた手つきで魚を捌く。

「歳入(としい)って来ると手が震えて、包丁握れやん人らもあるでな」。

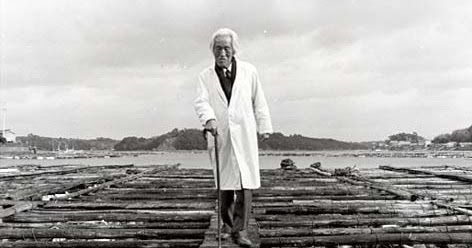

小波さんは昭和22(1947)年、安乗港の漁師の家に長女として誕生。

中学を上がると直ぐに、地元の漁業関連の職に就いた。

「ちょうど真珠養殖が盛んでな」。

東京五輪を翌年に控えた年だった。

それから6年。

娘はいつしか大人の女へ。

「もの心ついた頃から知っとる、漁師の主人に恋心を打ち明けられて。まあ今思えば、中恋愛ってとこやさ」。

8八つ年上の武久さんと結ばれ、一男二女を授かった。

「行商に出るようになったんは、子どもらの手が離れるようになった昭和53年頃からやさ。お父さんが漁で持って来たもんを軽四に積んで、最初は面白半分で持って回ったんが始まり。とりあえず鰹持って、南島町に向けて走って行ったもんの、何処でどう売ったらええんかも分からん。そしたら親切なお爺さんが、漁協のマイク借りて『活きのいい鰹が入りました』って近所に放送したらええと。20本ほど持って来た鰹が、あっと言う間にみな売り切れてしもて」。

小波さんは見事、ビギナーズラックを引き当てた。

それからは毎朝、安乗、波切、和具の三港を巡り、旬の魚を仕入れ海沿いを走る。

「昔は山の方へも、行商しに出掛けてったもんやけど、山の人らは魚が無くても過せるんやさ。せやで魚は海辺へ持ってくのが一番や。その代わり、浜の人らは魚の鮮度がようわかるで、正直な商売せんと通用せん。『これは大敷もん(大敷網漁)か?』ゆうてな」。

今でも週に4日の巡回は欠かしたことが無い。

「お客さんらは親戚みたいなもんや。亭主の愚痴聞いてやったり、世間話したり。お陰でよおけお友達が出来たよ。こないだなんて、最初に漁協のマイクを教えてくれた、あのお爺さんが死んだと聞いてな、行商ついでに香典届けに行って来たんやさ」。

ところが平成2年、最愛の夫が51歳の若さで他界。

「まだ子育て中やったで、悲しんどる暇も無い。子どもらに金は要るで働かなかんし。お陰と商売は大忙しで、お客さんが待っとってくれたでな。せやで今思うと、どんだけお客さんに救われたことか」。

小波さんは、穏やかな海を見つめて笑った。

女一心太助の天秤棒にゃ、同じ目方の桶二つ。

一つは鮮魚の活きのよさ、もう片方にゃ、浜の女の深情け。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。