今日の「天職人」は、三重県伊勢市宮町の「弥吉の孝行鰻職人」。(平成21年10月7日毎日新聞掲載)

外宮を詣で一休み 「これからなとしょ」父が問う 「なとしょゆうても昼やしな」 「ほなら飯でも喰うてこか」 「孝行鰻二人前 それにお銚子一本」と 馴染み気取りで父が言う 勘定だけを押し付けて

三重県伊勢市宮町の料理旅館おく文。五代目となる奥田守さんを訪ねた。

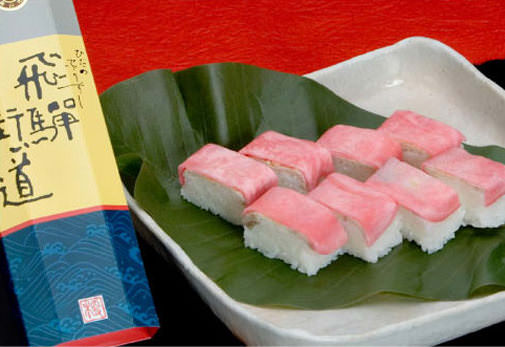

「これが160年前から代々伝わる、弥吉の孝行鰻ですんさ」。守さんが、朱漆塗りの上品なお重を差し出した。

そっと上蓋を持ち上げる。

するとたちまち、鰻特有の濃厚なタレの香りを、炊き立てのご飯の湯気が鼻先へと運ぶ。

一斉に唾液が何処からとも無く、口中に沸き出でる。

口に含むと鰻の身もとろけ出し、絶妙なタレには上品さが漂う。

鰻は脂気も程よく抜け落ち、全くしつこさも無く、あっという間に一人前を平らげてしまったほどだ。

宇治山田市史によれば孝行鰻とは、幼名奥田文三郎、のちの長谷川弥吉の名で紹介されている。

奥田文左衛門の三男として天保6(1835)年に誕生した文三郎は、5歳で両親を失い、2つ上の姉と途方に暮れた。

隣に住む左官の長谷川弥平は、そんな姉弟に同情を寄せる。

だが弥平も所詮貧しい職人暮らし。

姉だけ親戚に預け、文三郎を養子として引き取り弥吉と改めさせた。

弥吉も左官見習いを始めるが、家計を支えるまでには至らない。

ならばと、幼い弥吉は蒲焼きを重箱に詰め、風呂敷に包んで山田(伊勢)の町を売り歩いた。

毎日毎日、雨の日も風の日も。

その姿に心打たれた町衆から、いつしか「孝行鰻」と呼ばれ贔屓に。

やがて山田奉行の耳にも入る事となり、孝行心を褒め称え青銅五貫文が与えられた。

その後妻を得、二人の息子を遺し、明治21(1888)年に54歳で他界。

その5年後、弥吉の次男の文吉が奥田文左衛門家を再興し、孝行鰻を継いだ。

以来、「孝行鰻」の名で親しまれ続けている。

守さんは昭和12(1937)年、4人兄弟の長男として誕生。

高校を出ると直ぐに家業に就いた。

「家は昭和2年から、料理旅館を始めてましてな。孝行鰻はもちろんやけど、その他の日本料理も、板前さんに付いて修業せんならんし」。

いかに跡取りとは言えども、板場修業に手加減など無い。

昭和40年、同市二見町から恭子さんを妻に迎え、二男二女を授かった。

「妻の実家は、取引先の八百屋でしたんさ。もともと戦時中までは、外宮さんの傍で商売しとったんやさ。それが強制疎開で二見町へ移転させられてもうて」。

昭和50年、晴れて板場を任された。

160年前と変わらぬ孝行鰻作りは、三河一色産天然鰻の、背開きに始まる。

まずは軽く素焼きし、一之タレに潜らせる。

代々継ぎ足して使い続ける一之タレには、脂の旨味が溶け出しコクが深い。

再び焼き、仕上げの二之タレに潜らせ、とろみと照りを付ければ出来上がり。

孝行鰻職人は、家業の謂(いわ)れに驕る事無く、弥吉を敬いその志を継ぐ。

暇を乞い表へ出ると、老婆の声が。

「どやった?美味かったやろ。ここのは、本家本元やでな」と。

まるで見ていたように笑う。

孝行鰻が、今も町衆の誇りであり続ける所以(ゆえん)だ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。