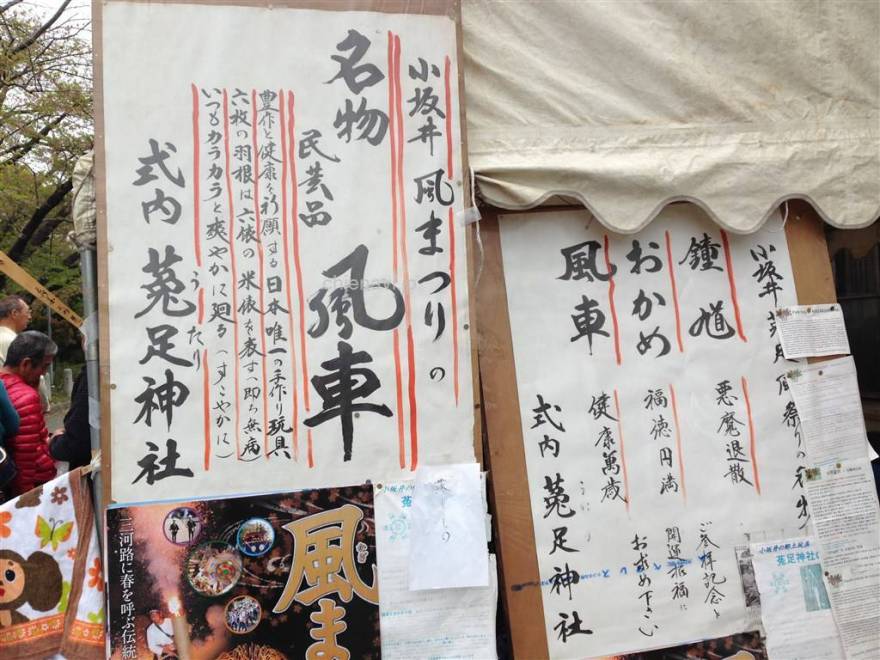

今日の「天職人」は、愛知県小坂井町の「菟足神社の風車職人」。(平成21年12月16日毎日新聞掲載)

銀杏並木の葉を掃い 北風枝を震わせる 菟足神社の風車 子らは風待ち駆け回る 俵型した羽根回し 小槌を振れば小豆鳴る 忠実な暮らしに豊作を 祈りを運べ風車

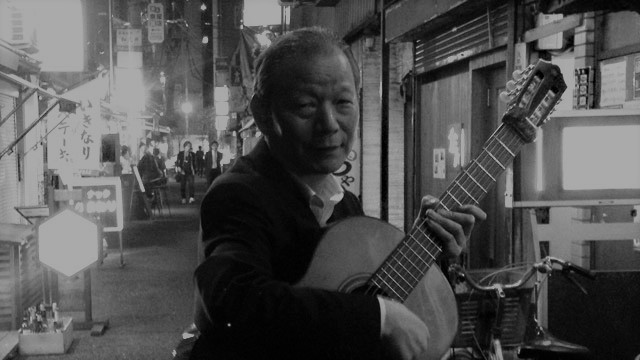

愛知県小坂井町の加藤之康さんを訪ねた。

子どものころ風車を手に、冬枯れた田んぼの畦道を、白い息を吐き、北風に向ってどこまでも駆け続けた。

誰の風車が一番良く回るか、そんな他愛も無い理由で。

愚鈍なほどに純朴だったあの日。

いつからだろう。子どもたちが、畦道という絶好の遊び場まで放棄してしまったのは。

だからもう、そんな昭和の冬景色にはお目にかかれない。

ところでこの風車はどうしたものだ。

妙に見慣れぬ形である。

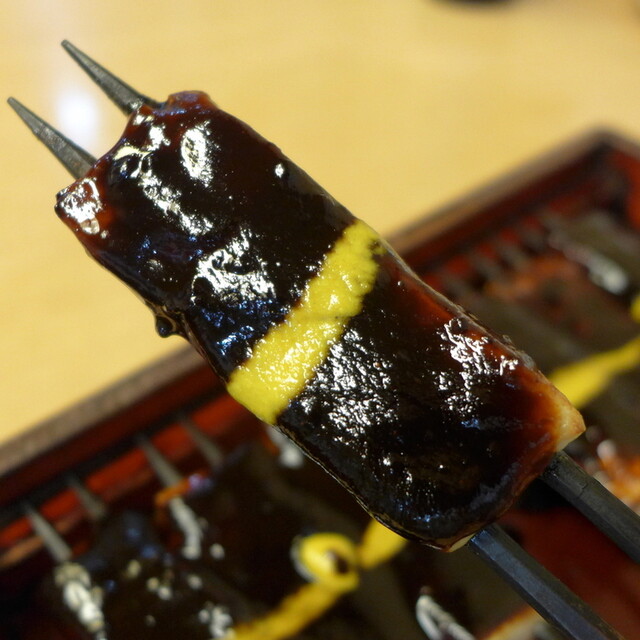

まるでアイスキャンディーの棒が、三本交差したような羽根で、しかも柄を振ると、デンデン太鼓のような音がする。

「ここらあ小坂井町の菟足神社の風車は、羽根も木製だもんで、紙の風車ほどは回らんだあ。もともとは『風まつり(4月第2土・日)』の縁日に並ぶ縁起物。俵型した6枚の羽根に、一反の田んぼで六俵の米が採れるようにと豊作を願い、『六俵』を『無病』にかけて健康を祈っただ。そいでもって心棒の先っちょにガラガラ付けて、そいつを、打ち出の小槌に見たてるだ。中には小豆が入れたるもんで、忠実に暮らせて仕事や金が、風車みたいによう回って、商売も繁盛しますようにってこったわ。ちょっと欲どしいか?」。之康さんは、経木を切る手を止めた。

之康さんは昭和14(1939)年、6人兄妹の長男として誕生。

高校を出ると乳製品製造会社に勤務。

「元々技術系が好きで、洗瓶機や検瓶機の修理が主な仕事だっただ」。

しかし勤続20年を目前に退職。

「人が出来ん仕事をしよと思っただわ」。

設備屋として独立し、ミクロの精密度が要求される、変電所の設備工事等を手掛けることに。

5人の妹を嫁に送り出し、昭和50年に近在から妻を迎えた。

だがものの4年で破局。

「縁がなかっただわ」。

おぼろげな視点のまま遠くを見つめ、微かに目を細めた。

しかしそれ以来、年老いた両親の面倒を、男手一つで最期まで看続け、平成17年に66歳で設備屋の看板を下ろした。

「仕事辞める10年ほど前から風車作りを始めただ。風車の職人が、たったの1人きりになっただもんで」。

手先の器用さは天下一品。

今さら習わずとも、子どもの頃の記憶と現物の見本で十分。

「縁の下で作る文化と、買って楽しむ文化の両方を残さなかんだわ」。

まずヒノキの経木から6枚の羽根板を切り出し、止め木に貼る。

次に中心部に太い群青色の円と、外側に緑色の円を二本描く。

俵の端は赤く、縦に藁縄の縄目を群青で描き、柄の取り付け。

そして小槌は、経木を円柱状に丸め、小豆を入れ和紙で蓋留め。

「米だと虫が喰うもんだで」。

最期に小槌を、柄の裏側に取り付ければ、素朴な風車が完成。

今より確かな明日への希望を、何人もが平等に持ち得た昭和。

風車よ、回れ!

市井の民の祈りと願いを、天に届けと回れ回れ!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。