今日の「天職人」は、三重県四日市市の東阿倉川の「万古焼急須職人」。(平成22年5月22日毎日新聞掲載)

朝昼夕と日差し追い 絎け台持って場所を替え 繕い物の内職に 母は精出し暇惜しむ 母の小さな愉しみは ラジオの曲の懐メロと 急須傾け茶を啜り 徳用あられ摘み食い

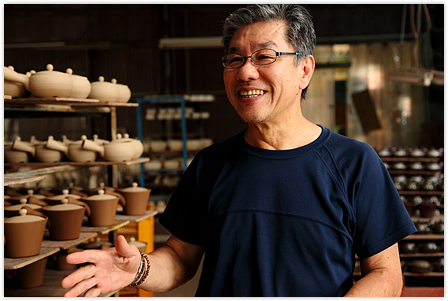

三重県四日市市の東阿倉川、万古焼の急須を手掛ける洙山陶苑の山本修さんを訪ねた。

「急須はなあ、煎茶を入れるだけの道具やないんさ。使うたびに手の脂が染み込んで、照りが出る。すると生き物みたいに表情も変わって、使い込むほどに味が出て来るんやさ。せやで長い年月掛けて急須に染み込んだ模様は、家族の歴史そのものやろな」。修さんは、窯から取り出したばかりの急須を徐に取り上げた。

急須は春の日差しを浴び、紫泥色の鈍い輝きを放つ。

「昔の瓦のような輝きですやろ。これはなあ、無釉のまま1180度くらいで焼成すると、陶土の中の鉄分が炭化して、こんな紫泥色になって輝き出ますんのんさ」。

実に重々しいほどの鈍色だ。

修さんは昭和25(1950)年、3人兄弟の長男として、築炉業を営む父の元に誕生。

「元々祖父は登り窯職人やって、父の代になって万古焼のトンネル窯造りを専門とするようになったんさ。えっ?トンネル窯が何やって?トンネル窯ってのは、そのまんま窯が100㍍ほど続いとって、例えば天日干しした急須を入り口から入れますやろ。そうすると急須が、トンネル窯ん中はってって自動的に焼成され、100㍍完走してゴールしたら焼き上がりっちゅーわけやさ」。修さんが大きな声で笑った。

「よう子どもの頃、築炉を人工甘味料のチクロと間違えられて。発癌性が高いとかで、食品への使用も禁止された頃、『お前んとこ、毒作っとんのかあ』って、よう冷やかされたもんやわ」。

高校を出ると直ぐに家業入り。

「でもその頃には、窯造りも衰退期でしてなあ」。

昭和46年、母方の祖父が急須造りをしていた関係もあり、急須の量産会社の見習いへ。

「ちょうど1年経ったころやわ。親方が『そろそろお前1人でやってみろ』って。そんなん、窯入れもまだ1回しか焚いたことないんやに」。

22歳で独立。

「最初は母と私の2人っきり。それでも当時は、朱泥の急須の方が、ようけ売れましてなあ」。

万古焼の急須作りは、陶土を攪拌機で泥沼にすることに始まる。

次に急須型の石膏枠に流し込む。

そして石膏が水分を吸収し陶土が固まると、型から取り出し、胴、手、蓋、口、摘みの部品を泥糊で接着。

天日で2~3日乾燥させ、表面を研磨し窯詰め。

そして15時間ほど還元焼成すれば、釉薬も掛けぬのに見事な紫泥色の急須に生まれ変わる。

「窯の中に酸素を送らんと、酸欠状態のまま焼くもんやで、それで土に変化が出るんやさ」。

昭和58年、由紀子さんと結ばれ、一男一女を授かった。

「お互いの友人同士の結婚式で、受付を一緒にしたんが縁やったんさ」と修さん。

傍らで妻が一言つぶやいた。

「年入ってたけど、この人まだ独身やったもんで」。

急須一筋、間も無く40年。

創業当時の急須には、家族の喜怒哀楽が染み込み、言葉で言い表せぬ景色が滲んでいる。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。