今日の「天職人」は、愛知県知多市の「釣りエサ屋」。(平成22年7月31日毎日新聞掲載)

「晩のおかずは任せとけ」 寝巻き姿の母に告げ 夜も世も明けぬのに颯爽と 父はエサ屋へ大急ぎ 待てど暮らせど引きは無し 餌だけ食われ帰り道 「手ぶらじゃかん」と釣りエサ屋 生簀覗いて品定め

愛知県知多市、釣りエサ友松。主の友松昭治さんを訪ねた。

確かにこの店のはずだが。入り口を少し開け、声を掛けるが一向に応答が無い。

こっそり耳を凝らすと店の奥から、気持ちよさそうな鼾が聞こえて来るではないか。

「雨降りの昼間は客がこんで、うつらうつら仮眠ベットで居眠りしてまうんだわ」。昭治さんは、大きな伸びを一つした。

昭治さんは昭和14(1939)年、大分県中津市の農家で5人兄弟の次男として誕生。

中学を出ると線路工夫に。

「卒業式の明くる日から、鶴嘴担いどったって」。

18歳になると今度は、北九州市へ出て沖仲仕に。

さらに4年後の昭和36年には、大阪難波の天ぷら屋に住み込んだ。

「そんなもん、いつまでたっても海老の皮剥きばっかだて」。

翌年、さっさと飲食業に見切りを付け土木作業員に。

それから3年後。

同郷出身の佳子さんと所帯を持ち、姉を頼って名古屋へ。

「倉庫で麦や米の積み下ろし作業だわ」。

やがて一男一女に恵まれた。

それからフォークリフトの免許を取得し、平成4年に退職するまで、数社を股に掛け家族を支え抜いた。

「51歳になった平成元年だわ。この店の道挟んだ前で、『たこ焼の友ちゃん』を始めたんだて。だって給料は振込みだで、みんな女房の懐に入ってまうだろ。でも店やっとりゃあ、小遣いちょろまかせるがあ」。

だが、たこ焼きを焼いた経験すら無い。

「そんだで、昔たこ焼き焼いとったおばちゃん見つけ出して来て。そしたらこれがどえらい売れるんだって。近くには海釣り公園や、マリンパークがあるもんで、客から『釣りエサないんか?』ってよう言われてな。そんなら、エサも売るかってなもんで」。

ところが肝心の、エサの仕入れ先がわからない。

「毎日、問屋探しだわ」。

やがて3軒の問屋にたどり着いた。

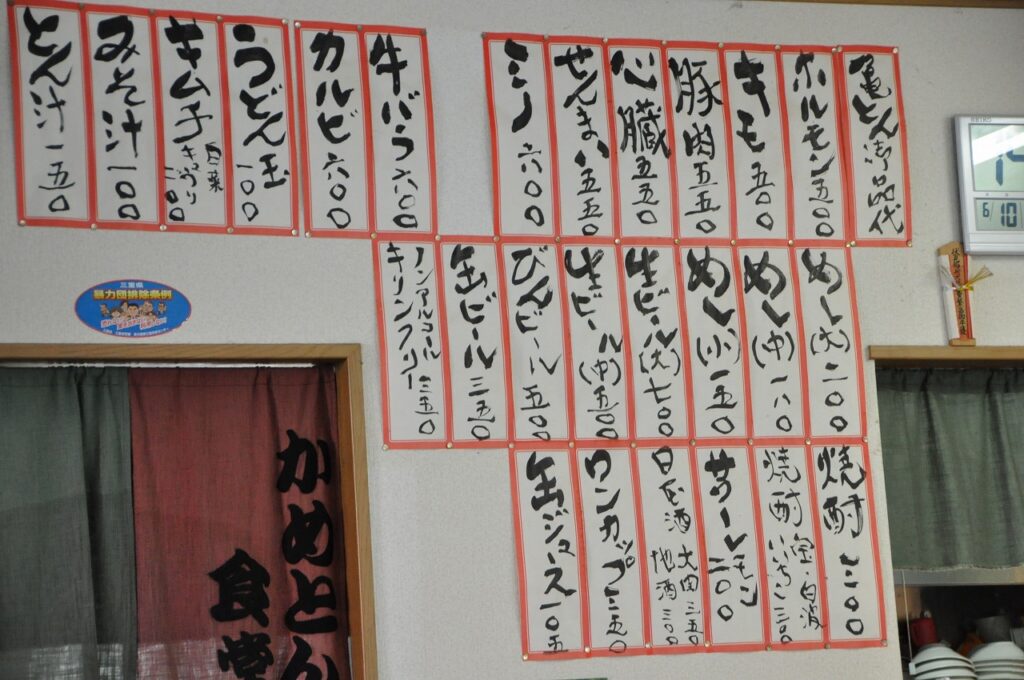

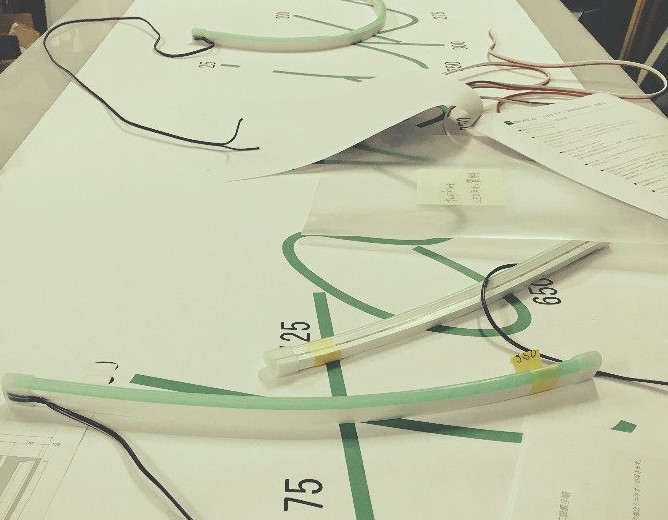

「東浦の問屋からは、四国で養殖したイシゴカイ、アオムシ、カメジャコ、それにインドネシアから輸入するストロー。常滑からもイシゴカイに中国産のアオムシ。静岡からは、冷凍のアミエビ、注しエサ用のオキアミだわ」。

徐々に常連客も付いた。

「朝4時に店開けに来ると、もう4~5人客が待っとるんだて」。

秋冬は黒鯛にセイゴ、春から夏に掛けてはキス、メバル、タコが上がる。

「常連の多くは、自分の釣り船持っとる人らだわ。中には定年後に毎日来る客もおるって」。

1杯500円のエサで、日がな1日釣り人たちは波間に竿を延べる。

「でも10年前から、たこ焼きがさっぱり売れんくなってまってな。それで今は釣りエサ一本だわ」。

2年前暮れのことだ。

「あんたとこのエサ屋から火出とるで!って、近所のもんが慌てて飛んで来てなあ」。

心無い放火で店舗が焼失した。

「一時は、店畳もうかと思ったて。でもそんなこと知らずに、客は楽しみにエサ買いに来るで、まんだ閉めるわけにもいかんわ」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。