今日の「天職人」は、三重県熊野市遊木町の「戻りサンマの丸干し職人」。(平成22年10月16日毎日新聞掲載)

破れ団扇で火を熾しゃ 背なの妹煙たがる 遊木港に陽が落ちりゃ 父の漁船が沖目指す 朝日に染まる熊野灘 大漁旗を翻し 戻りサンマを山積みに 父が港へ引き返す

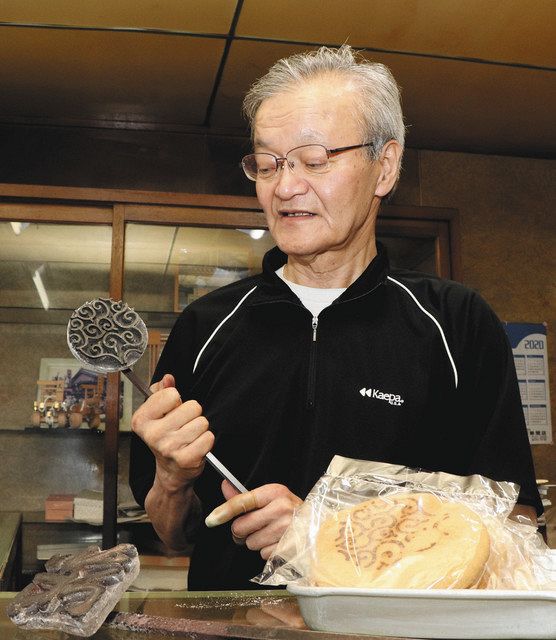

三重県熊野市遊木町、干物の浜峰商店。二代目干物職人の浜口克成さんを訪ねた。

「熊野灘を下る戻りサンマは、荒波を泳ぎ抜いて来るで、わしらとちごてメタボやないんさ」。克成さんは、港から沖を眺めた。

「ここらは、300年の伝統を誇る、サンマの刺し網漁発祥の地やで」。

港に舫われたサンマ船が、出港の時を待つ。

克成さんは昭和27(1952)年、5人兄弟の長男として誕生。

「魚屋の三男坊やった父が、復員後サンマ船を持って漁を始めたんさ。ところが4歳の時に大不漁で、家を取られてもうて。その後、新宮(和歌山県)に間借りし、魚屋を始めたんやさ」。

昭和34年、親類の助けを借り、遊木町へと戻った。

「そしたら今度は、伊勢湾台風に見舞われてもうて。船が家の中へ飛び込んで来るんやで」。

小学生時代は、もっぱら父の仕事を手伝った。

「父は正直もんで、お客さんらに『美味しいわ』と喜んでもらうために、骨身を削って働き詰めたんさ」。

それから10年。

ボロ雑巾のようになるまで、働き通した父は、過労が祟り急逝。

「その年、高校を2年で中退し、店継いで父が失った家を取り返すと誓たんさ。妹たちの面倒もみやんならんで」。

従兄弟の船長から「魚屋やんなら、魚場を勉強せえ」の一言で、漁船に乗り込んだ。

「えらい月給がようて。でもそのお陰で、魚獲ってからの処理も覚えたんやさ」。

昭和45年、中古の軽トラを月賦で手に入れ、母と二人で浜峰商店を再興。

行商を始めた。

「父から干物の加工方法は、じぇんぶ教わっとったし、塩の塩梅は母が覚えとったで」。

母と子の商が続いた。

昭和52年、海山町(現・紀北町)から幸美さんを妻に迎え、二女が誕生。

「当時は今とちごて、まだ鮮魚もやりよったんさ。それで鰹問屋やった女房の実家へ仕入れに行ったら、どこでどう間違うたんか、嫁まで仕入れてもうて」。

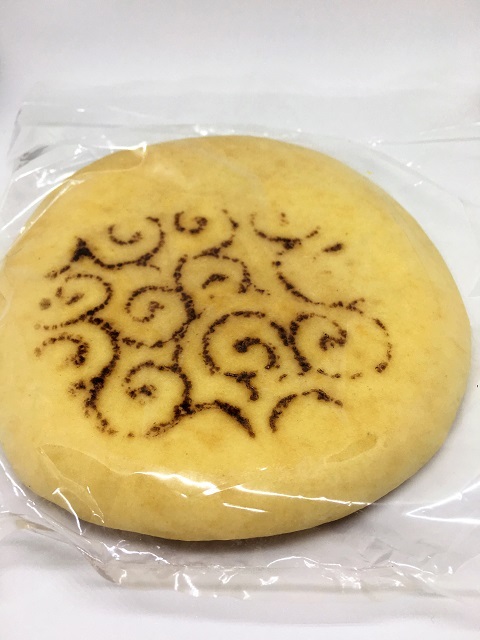

天下に誇る浜峰の戻りサンマの丸干しは、潮目と月の満ち欠けの見定めで決まる。

「サンマの腹ん中が空っぽになって、カンピンタンのペラッペラになる、まだ夜も明けやん朝闇獲りが一番なんやさ」。

水揚げされたばかりのサンマを、永年の目利きで競り落とす。

「尻の穴が閉じとるやつがええ」。

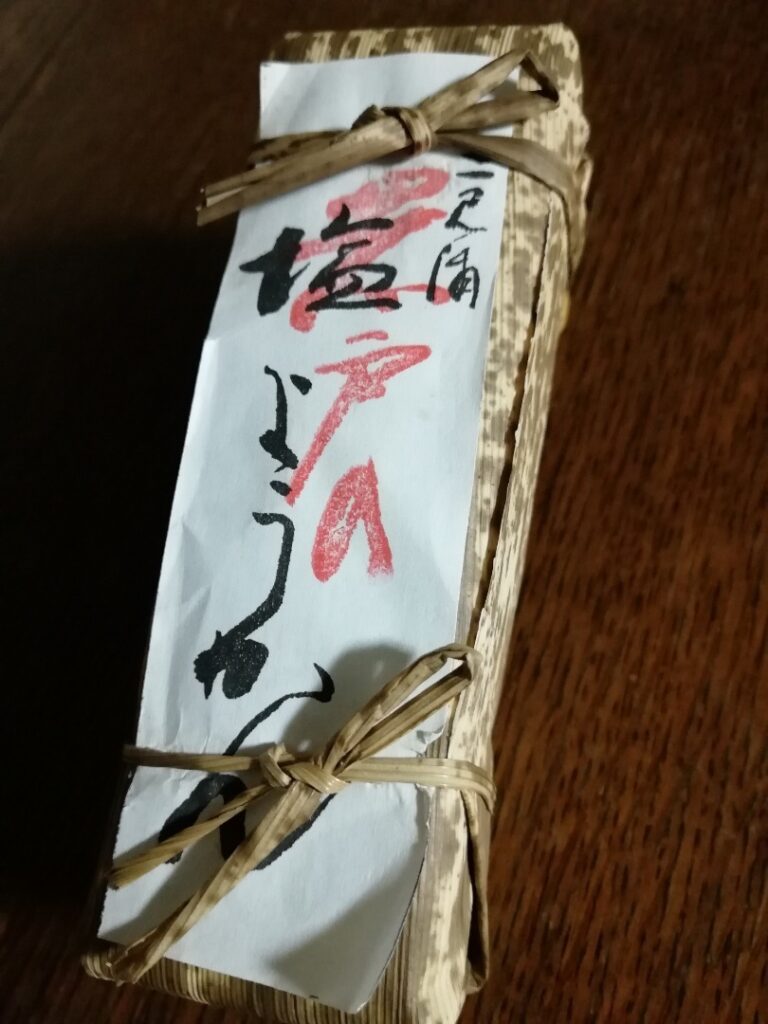

サンマに天然海塩を振り掛け、手もみし木桶に一晩漬け込み低温熟成。

「手もみすると、その日のサンマの表情が見えますやん」。

翌朝、熊野山麓の天然水で塩出し。次に尻尾を2匹で1つに縛り、丸2日天日に干せば出来上がり。

「まだ新物やないけどどうや?」。

そのまま大胆に、手掴みで噛り付いた。

何とも言えぬ噛み応えと、肉汁の甘味が広がる。

特に腸はこの上なく絶品だ。

「せやろ。水揚げしたばかりの、刺身でも食えるサンマを、わざわざ干物にしたるんやで、うも(=うまく)ないはずがない。潮の香りを封じ込めた贅沢な干物やで」。

後4日、熊野の戻りサンマ漁が解禁日を迎える。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。