今日の「天職人」は、岐阜市玉宮町の「百貨店主」。(平成22年12月25日毎日新聞掲載)

小さな頃のクリスマス イヴの靴下枕元 サンタ見たさに寝たふりが 何時の間にやら高鼾 あっと気が付きゃ靴下に 見覚えのある包装紙 「サンタの町も同じ名の 百貨店でもあるんやろ」

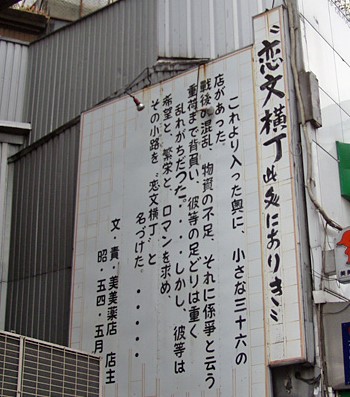

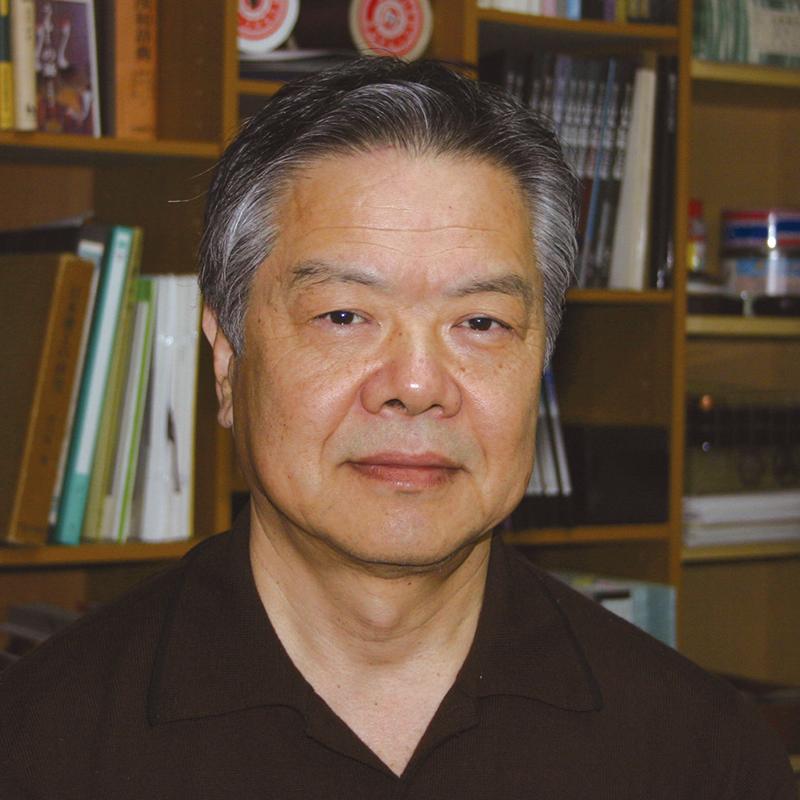

岐阜市玉宮町で昭和41(1966)年創業の富士屋デパート。創業者の竹中一二三さんを訪ねた。

子どもの頃、父の給料後の日曜が待遠しかった。

朝から余所行きに着替え、駅前のデパートへ。

お目当ては、屋上遊園の乗り物と、大食堂のお子様ランチだ。

「家のデパートは、屋上遊園やなしに屋上菜園やて」。一二三さんの言葉通り屋上には、野菜や果物が所狭しと植えられている。

一二三さんは昭和11(1936)年、本巣町の農家で7人兄弟の3男坊として誕生。

中学を出ると、名古屋のメリヤス問屋で小僧に。

「しばらくすると、関東の得意先を巡る出張やわ。そしたら群馬の高崎市に、富士屋洋品店ってえのがあって、よう流行る繁盛店やった。そこの社長に、『何でこんなに流行るんや』って聞いたら、東京へ直接仕入れに出掛け、いいもんを安売るでだと教えられて」。

それならばと、「田舎から5万、友人から5万、自分のなけなしの貯金叩いて5万。全部で15万で、デパートの前身となる富士屋メリヤスを昭和33年に開業したんやて」。

中々抜け目の無い一二三さんは、高崎から嫁まで持ち帰った。

この年、靖子さんと結ばれやがて三男一女が誕生。

「これが富士屋洋品店で販売しとったんやて。そしたら見初められてまって」。一二三さんは、妻に聞こえぬよう声を潜めた。

恐らく眉唾物だろう。

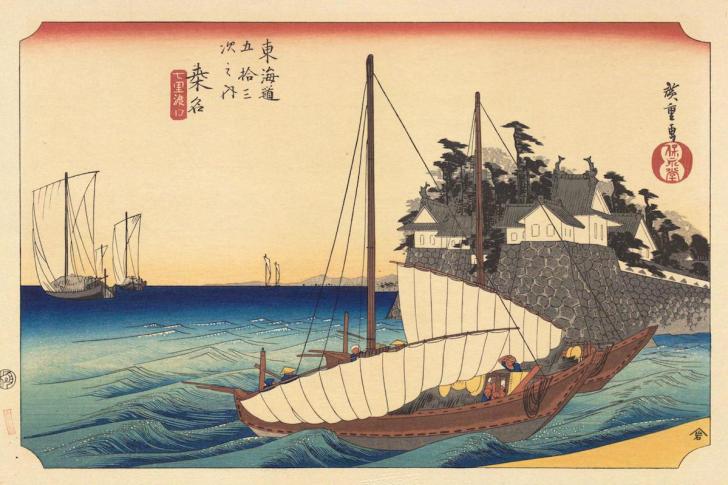

一二三さん21歳、靖子さん19歳の人生の船出と、独立開業という商売の船出でもあった。

「開店したらとにかく売れて売れて。レジに客が行列してまって、段ボールに金を放り込んどったて」。

毎朝7時から深夜0時まで、高度経済成長と歩調を合わせ、若い夫婦は働き詰めの毎日に追われた。

「その内に『あれはないか?これはないか?』って言われるようになって。無いって言うのが癪に障るで、『よおし、30分待っとってくりょ。その間に探して来たるで』って。気がつくと、タバコ、酒類、切手、米穀の販売許可も取ってまっとって、だったら富士屋メリヤスやなしに、何でも扱えるようにデパートにしたろまいって」。

昭和41年、富士屋デパートが誕生した。

開店初日の式典では、クス玉の中から本物のニワトリが10羽も飛び出し大騒動。

あまりの人出にパトカー4台が駆け付け、警官20名が警備にあたる物々しさ。

「ここで商売始めて創めてはや52年。お客さんが『昔からパンツはここのんに決まっとる。他所のパンツじゃあかん』って言ってくれるのが一番やて」。

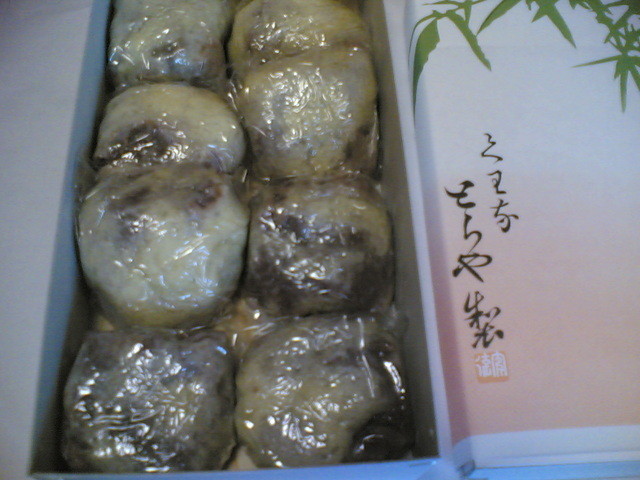

ここには、洒落たデパートと違い、ショーウィンドーやブランド物などない。

1階売り場の一等地には、レジと開けっ広げな事務所が居座る。

壁には孫が書いた習字が翻り、生鮮食品から日用雑貨に、肌着と何でもあり。

だから庶民の百貨店。

「てぇげえ、何がどこにあるかなんて、誰もわからんて。わし以外はな」。

夫婦共白髪で生涯現役を貫く、天晴れ岐阜の萬商人。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。