今日の「天職人」は、岐阜市本町の「納豆職人」。(平成23年5月21日毎日新聞掲載)

朝の食卓カツカツと 小鉢掻き混ぜ糸伸ばし どっちが勝つかいざ勝負 父と競った糸納豆 嫁に来た日が忘られん 「おおい、納豆」と呼ばはるで 甘納豆を差し出せば 醤油垂らしてめしの上

岐阜市本町の三角屋貝﨑商店、納豆職人の貝﨑浩一さんを訪ねた。

鹿児島出身の母にとって納豆と言えば、それは取りも直さず、甘納豆を指したのだろう。

昭和半ばに、所帯を持って間もない新婚当初。

朝餉に父が納豆を所望し、母は何の疑いも抱かず、小鉢に甘納豆を盛って差し出した。

すると極度の近視である父が、甘納豆の上から醤油を垂らし、箸で掻き混ぜご飯の上に掛け、そのまま掻き込んだという。

さすがに母は、父の味覚を疑ったそうだ。

それ以来、倹しい食卓に糸引き納豆が登場するたび、母は新婚当初の「納豆取り違え騒動」話しを持ち出し、一人で笑いこけたものだ。

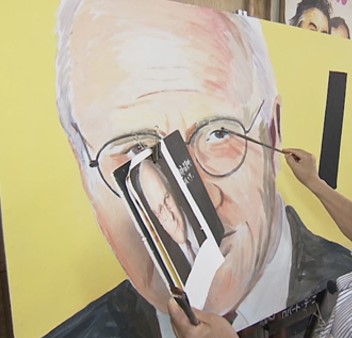

「関西より西では、納豆と言えばやっぱり甘納豆。それに対し中部辺りから東は、東京式の糸引き納豆やね。家が納豆屋を始めたのは、昭和も初め。もともと家の三角屋の創業は、寛永元(1624)年やで、あと10年ちょっとで400年やわ。今の私で14代目。納豆屋を始めたのは、11代目の曽祖父の時代やて。屋号の由来は、ちょうど三叉路の角にあったで三角屋とか。もっとも400年の間には、何度も商売換えもしたようで、鍛冶屋に八百屋、呉服屋やったりと」。

「『岐阜は海が無いのに、なんで家の苗字は、貝の﨑なんやろ。信長公が開いた楽市楽座の頃に、海辺の村から一旗揚げよと、この地にやって来たんやろか』とか。とにかくご先祖さんの由来に、もの凄く浪漫を感じるんやて」。

浩一さんは昭和32(1957)年、3人兄弟の長男として誕生。

大学を出ると、京都の納豆屋で住み込みの修業へ。

2年後帰郷し家業を継いだ。

「京都も岐阜も、気象条件はよう似たもん。納豆は生き物やけど、京都で学んだこととそれほど違わんし、戸惑いなんてなかった。せいぜい違いは、発酵室くらいのもん」。

三角屋の納豆作りは、清流長良川が運んだ伏流水に、大豆を一晩浸す作業から。

そして翌日蒸し上げ、噴霧器を使って納豆菌を満遍なく噴霧。

発酵室へと移して一晩寝かせる。

翌朝、発酵室から取り出し、今度は冷蔵庫でまたゆっくり一晩寝かせる。

すると大豆は、都合3泊4日の旅を終え、全身に繭のような菌糸を纏い、地元の小売店へと出荷されてゆく。

「昔は今と違って、杉板の経木の間に、蒸し上げた大豆を入れ、蝋を引いた紙で封をして発酵させたもんやて」。

昭和60年、関市出身の紀子さんと結ばれ、二男を授かった。

「倅が中学2年のころ。『おめえ家継ぐんか?継がんなら、一筆書け』って言ったったら、畑違いの世界へ就職してまった。だで、先のことなんてわからんて」。

400年続いた家の歴史は、荒れ狂う時代に抗い、生業を転じ活路を拓いた、先祖の尊い足跡だ。

「たとえどんな商売でもええさ。倅らが、ご先祖様から託されたこの家を、守り続けてくれたら」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。