「今日は御馳走やな」。

両手を合わせ、親指と人差し指の付け根に箸を押し戴き、父は必ずそう呟いた。

たとえメザシ一匹に、漬け物だけであったにせよ。

思えば一度たりと父は、飯が不味いと母を詰ったことなどなかった。

敗戦直後捕虜として、極限状態の飢えに喘ぎ、命からがら引き揚げたからか。

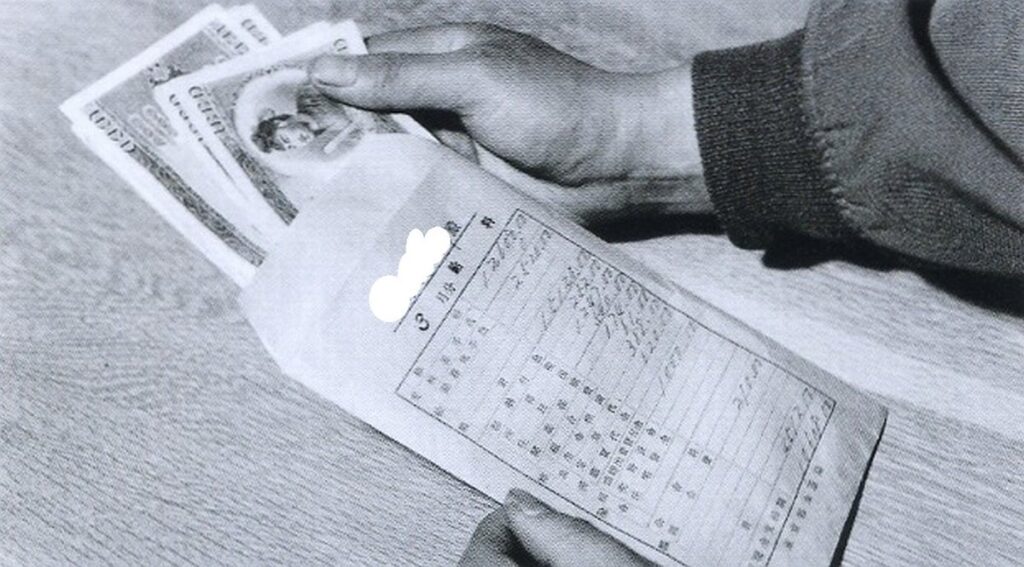

一方母は、父が額に汗し稼いだ薄給を、一円たりと無駄にすまいと、家計の遣り繰り算段に、知恵を巡らせた。

親子三人貧しくも、人並みに笑って暮らせるようにと。

その慣れの果てに誕生したのが、昼の我が家の定番、残り物丼である。

前夜の残り物を組み合わせた、母の苦肉のひと策だ。

「さあ昼やで」。

丼飯の上には、解説不能な料理がテンコ盛り。

前の晩のシュウマイにキンピラ牛蒡、キャベツのトマトケチャップ炒め。

それが一堂に会し、溶き卵を加え油で炒めたものだ。

料理と呼ぶのも憚られる、不思議な出来栄え。

しかしそんなことはお構いなしに、空っぽの胃袋が悲鳴を上げる。

ぼくは父の口癖を真似、「御馳走や」と念じて頬張った。

「…うっ?旨い!」。

キンピラの甘辛さとケチャップの甘酸っぱさに、シュウマイと溶き卵が絡み、微妙な旨味を引き出している。

見た目とは裏腹な旨さに舌を巻き、今度また作って欲しいと母にせがんだ。

すると「そんなもん残り物やで、二度と同じになんか出来るかいな」と。

「御馳走や」。

父の呪文に教えられた。

倹しい食事でも、家族で囲むことこそが、何より贅沢な旨味の決め手だと。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。