今日の「天職人」は、三重県伊賀市上野の「養肝漬(ようかんづけ)蔵元」。(平成21年7月22日毎日新聞掲載)

伊賀の里からお中元 「養肝漬の箱入りよ」 母は何やら嬉しげに 水屋の奥に仕舞い込む 母が買い物出た隙に 「羊羹(ようかん)?ヅケ」を盗み食い 甘いどころかたまり味 中の餡子(あんこ)も紫蘇(しそ)生姜

三重県伊賀市上野中町で慶応元(1865)年創業の宮崎屋六代目主、宮崎慶一さんを訪ねた。

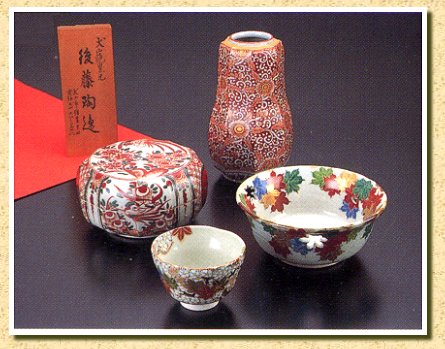

俳人芭蕉生誕の地、三重県伊賀市上野。

町の中心部を東西に貫く大和街道沿いには、今尚昔ながらの町屋や商家がポツリポツリと点在している。

「『何のレバー、漬けたるんですか?』とか、『やっぱり肝臓にいいんですか?』『羊羹が漬けてあるんですよねぇ』なんて、真顔でお客さんから何度尋ねられたことか」。慶一さんは客の口調を真似て見せた。

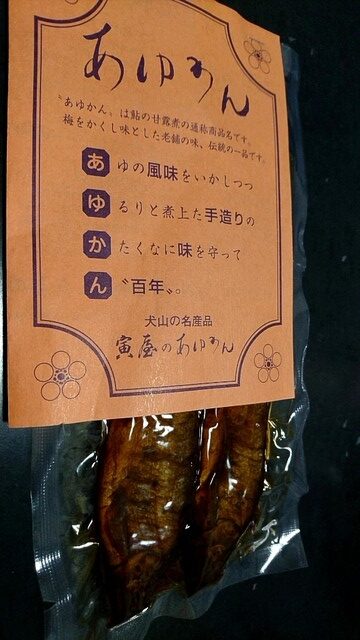

そもそも養肝漬とは、白瓜の芯を抜き、そこに刻んだ紫蘇に生姜や胡瓜を詰め、たまり醤油に漬け込んだもの。

「よう若い頃は『何やこの商品名は?説明するのも、一々手間やし』って、父を問い詰めたもんですわ。中には芯に詰めた具を捨ててから、食べるという人もおったほどやし。でも段々とそれが、お客さんとの会話のきっかけになるんやと気付いて」 。

慶一さんは昭和31(1956)年、長男として誕生。

「元々醤油の醸造元やったんです。だから養肝漬はその副産物。でもそれが、やがて独り立ちして今の世へ。だって江戸時代には漬物屋なんてありませんに。家庭で作るのが当たり前やったでな」 。

東京の大学を出ると、食品流通の世界へ飛び込んだ。

商品の開発と市場調査に明け暮れる毎日。

だが流通革命の波に飲み込まれ、問屋や卸業は再編や合併を繰り返す憂き目に。

「東京という街は、仕事にはいいが、とても人の住むとこやないと思うようになって」 。

昭和56年に帰郷。

父の元で家業を継いだ。

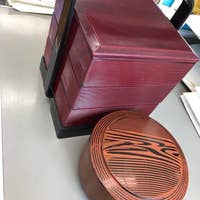

「これから先、何を残すべきか、合理化との狭間で相当考え抜いたもんさ。でもしばらくしてやっと気付いた。醤油樽を残す必要性に。だって日本の漬け物の98%弱は、どれもみんな浅漬けばっかり。でも家のは、乳酸発酵とアミノ酸発酵させた古漬けや。それを促進させる固有の菌が、樽には30種以上も永年住み着いとるんさ。蔵の中のひんやりした空気の中にも。ご先祖様から受け継いだ、ありがたい神々の菌や」。

昭和63年、京都出身の郁子さんと結ばれ、三女を授かった。

養肝漬の1年物は「新味」。

2年以上が「昔味」。

いずれもその主役は、先祖代々が改良を重ねた、伊賀特産の白瓜。

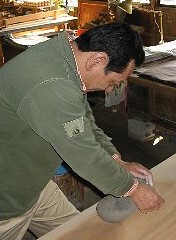

まずは芯を刳り貫き、20~22%の濃度で塩漬けし貯蔵。

同様に塩漬けした野菜(紫蘇、生姜、大根、胡瓜)を刻み、塩漬けした瓜の芯に詰め、樽の中で醤油を12~13%注ぎ入れ本漬けへ。

「浸透圧の作用で、醤油が瓜に染み込み、塩分が吐き出されるんやさ」。

そして味の抜けた醤油を抜き取り、新たに醤油を注ぎ込み、真っ暗な樽の中で深い眠りへと誘う。

樽に住まう菌はやがて神となり、洒脱に俳諧味あふれる養肝漬を育む。

かつて「武士の肝っ玉を養う」とまで謳われた、古里の名産として。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。