今日の「天職人」は、岐阜県高山市の「飛騨ぶり寿し職人」。(平成21年9月30日毎日新聞掲載)

飛騨の土産を紐解いて 瞼を閉じる老いた父 母と二人で旅をした 古い記憶の巡り旅 小皿に分けたぶり寿しと 猪口の熱燗陰膳に 母のアルバム繰りながら 独り語りの手酌酒

岐阜県高山市の飛騨ぶり寿し総本舗、梗絲(きょうし)食品。二代目の今川雅晴さんを訪ねた。

「初めて子供に食べさせた時『美味しいっ』って。笑ってくれたあの表情が、忘れられんし、裏切れんのやさ。だからどうしても、天然のぶり使って無添加やないと。養殖もんのぶりはな、押し鮨にした後に脂が出るもんやで」。雅晴さんは、傍らに控える長男の貴允(たかみつ)さんを見つめながら笑った。

雅晴さんは昭和29(1954)年、4人兄弟の末子として誕生。

大学を中退すると19歳で一人東京へと向った。

「やっぱりなあ、一度は東京って憧れて。父の知人の紹介で、ファッションモデル事務所の、マネージャーをしとったんさ」。

しかし、昭和48年の第一次オイルショックを引き金に、翌年には消費者物価指数が、23%も上昇するという、狂乱物価の大不況時代へ。

「どこもかしこも不景気で、昭和50年には高山へと引き揚げて来たんやさ」。

兄が婿入りした先のスーパーに入り、旅館や料亭向けの鮮魚卸を担当。

その日も普段通りに注文の鮮魚を揃え、得意先の旅館へと向った。

まさか運命の時が、迫っているとは露知らず。

片や富山出身の妻陽子さんは、叔母が営む旅館にたまたま遊びに来ていた。

そこを雅晴さんが見初め、昭和53年に見事心を射抜き結ばれ、やがて一男二女を授かった。

昭和55年には店長に。

充実した日々が続いた。

昭和62年、父は営み続けた食料品と寿しの卸を、突然辞めると言い出した。

「そんなら寿しの卸を受け継ぐわ」と独立。

「家紋が丸に桔梗やで、そこから梗の字を。松倉城の人柱になった、小糸坂の小糸さんから一字。妻とたった二人で始めるんやで、1本より2本で紙縒(こよ)った方が強いで、糸の字を絲(し)に代えて梗絲やさ」。

毎朝早くから、夫婦で寿し作りに明け暮れた。

だが軌道に乗ると、新たな商品構想が頭をかすめる。

「汐ぶりとカブを朴葉で包み、何か新しいもんが出来んもんやろかと。子供背負って、お稲荷さん握りながら考えとったんやさ。そしたら、ご飯類のお土産が少ないことに気付いて。さっそく試作して子供に食べさせたら、これがまたえらい受けて」。

それがぶり寿し誕生の瞬間だった。

その後、商品化に向け改良が加えられ、平成9年に店頭販売を開始。

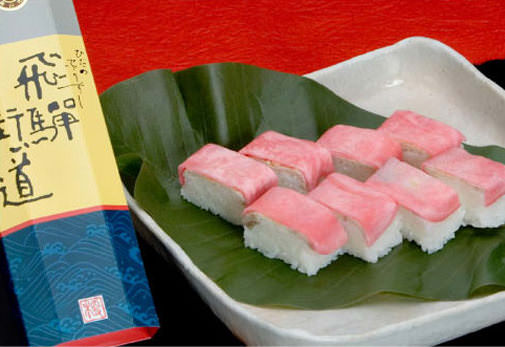

ぶり寿しはまず、ぶりの塩抜きに始まる。

半日水に晒し臭みを抜き、2㍉ほどの厚さに切り、酢通しで一晩。

「ぶりの色飛びを防ぐためにな」。

翌日、丸のまま甘酢に漬け込まれた無着色のカブを、1㍉ほどの厚さに横切りし、押し型に敷き詰め、その上に汐ぶり、生姜の千切り、舎利の順で押す寿しに。

塩漬けした朴葉を広げ、揉みしだき香りを立たせ、ぶり寿しを包(くる)めば完成。

飛騨の味覚が競い咲く。

ほんのり甘く、酸っぱいぶり寿し。

雪深い飛騨人の、温かくやさしい味がする。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。