今日の「天職人」は、三重県志摩市阿児町の「きんこ芋職人」。(平成21年12月9日毎日新聞掲載)

安乗港に吹き降ろす 冬の西風朝まだき 竈の大鍋湯気を立て 母が芋煮る冬支度 炊いて蒸らして天日干し 安乗の風に晒されりゃ 鼈甲色に甘味増す 畑のカラスミきんこ芋

三重県志摩市阿児町の尾崎秋子さんを訪ねた。

「毎年5月の初めころから芋植え始めるんやさ。せやけど畑仕事してあっついやろ。だから今しも1日に2回、海女に行くんやさ。アワビやサザエにフクダメ(トコブシ)獲って、浜へ上がったら海女の仲間とワーワーゆうてな」。きんこ芋作りの納屋の座敷で、秋子さんは柔和な笑みを湛えながら茶を勧めた。

秋子さんは昭和15(1940)年、4人姉弟の長女として誕生。

中学を出るとアルバイトの傍ら、花嫁修業に勤しんだ。

「ここらで女の仕事いうたら、真珠の貝掃除やら、手掘りで土木作業のてったい(手伝い)くらいなもんやさ」。

青年団で章平さん(故人)と知り合い、21歳で嫁入り。

「オート三輪に乗せてもうてな。それが縁やさ」。

やがて一男二女を授かった。

昭和56年、子育てにも一段落ついた頃だった。

「旅館もジャンジャン建つしな。スナックだけでも4軒も出来て。そんな頃に兄が仲間と一緒に、港で旅館を始めて。漁師やった夫が釣り客を相手して、私が宿の食事の世話と、スナックの雇われママやさ」。

朝から夜中まで、旅館とスナックの切り盛りに追われた。

「せやけどあんまりしんどいで、翌年から自分でスナックやりかけたんやさ」。

それから3年。

「きんこやっとるお婆さんがおって、『道具もあるで、あんたてっとうてくれやんか』ゆうて」。

それから平成6年にスナックを閉めるまで、お婆さんからきんこ芋作りのいろはを学んだ。

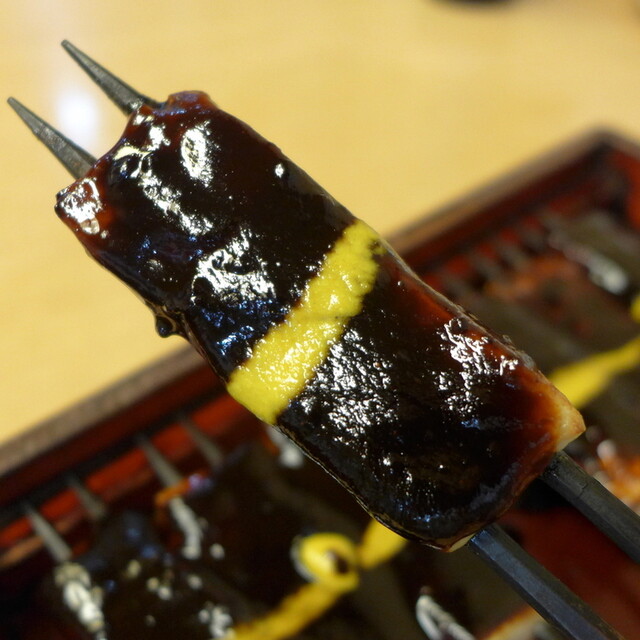

きんこ芋とは、隼人芋(ニンジンイモ)の天日に干し。

毎年2~3月にかけ、畑の畝に種芋を植え、5月初旬、新芽を挿し木。

10月半ば頃の収穫を待ち水に浸け、芋こきして灰汁を抜く。

「それを鍋に空け、ふどこで(竈)で40~50分炊いて、1時間半~2時間蒸すんやさ」。

次いで蒸籠で水切りし、1㌢ほどの厚さに切り分け、木箱にカラスミのように並べ、網を被せ天日干し。

「露が降りやんで、風がソヨソヨする夜の方がよう乾くんやさ」。

およそ1週間。安乗の大自然という菓子匠の手で、きんこは美しい色艶を身に纏い、自らの天然の甘さを際立たせる。

「鼈甲色になったらきんこやさ。オレンジ色ではまだ芋臭いで。甘く潤んだ大自然の香りと味には、だあれも敵やせん」。

秋子さんは自慢のきんこを取り分け、大切そうに袋に詰める。

「これでもこれまでには、色々工夫して来たんやに。芋作りの土の中に、スクモ(籾殻)混ぜてみたり。昔は芋を皮ごと炊いとったのを、今しは皮剥いてから炊くようになったし。薪の火のホトリ一つで、炊き上がりもちごてくるしな。これがガスではあかんのやさ。火力が一定のガスよりも、薪の火みたいにユラユラと斑がある方がええんやで。不思議なもんやさ」。

鼈甲色に日焼けた、安乗の畑のカラスミ。

日差しを浴びて輝くきんこを、秋子さんが愛おしそうに手に取った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。