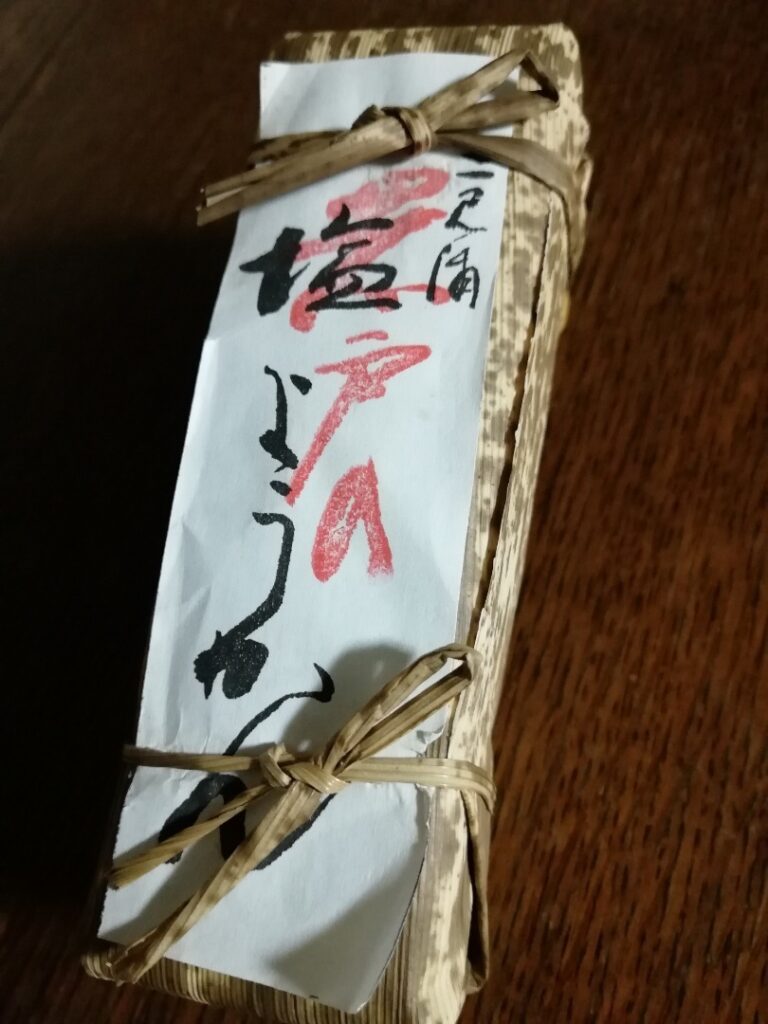

今日の「天職人」は、三重県尾鷲市賀田の「ろっぽう焼き職人」。(平成22年10月2日毎日新聞掲載)

輪内七浦賀田の里 入江に揺蕩う朝霞 熊野詣での古道ゆく 旅人たちも一休み ちょいと一服茶に銘菓 ならばこの地の名物を 姿形は五角でも ろっぽう焼きとこれ如何に

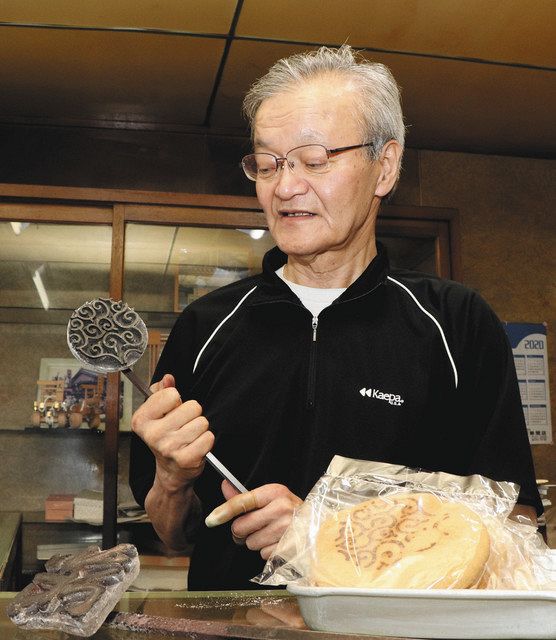

三重県尾鷲市賀田で昭和8(1933)年創業の、みのや製菓舗。二代目主の、大川欽生さんを訪ねた。

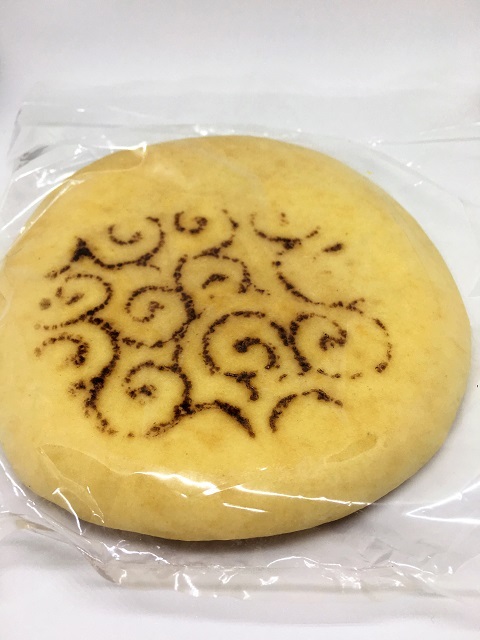

「何で5角形の7面やのに、ろっぽう焼き言うんやろうね。最初は4角の6面やったけど、それやと4隅が生焼けになってしもて。生焼けせんように、4角の面を押し付けて焼いとったら、そのうちに5角形になってもうとったんさ」。欽生さんは、人の良さそうな笑顔で出迎えた。

欽生さんは昭和16年、6人兄弟の長男として誕生。

中学を出ると直ぐ、家業に従事した。

「父も修業に行った、久居(津市)の製菓店で、勉強させてもうて」。

父と共に、郷土菓子の「おさすり」「ろっぽう焼き」の製造に精を出した。

「あのねぇ、おさすり言うんは、米粉の餅に漉し餡入れて、山帰来(サルトリイバラ)の葉に包んだ、柏餅のようなもんやね。ろっぽう焼きゆうたら、元は隣りの曽根町の菓子屋さんが始めたもんで、今はもう家しか作っとらん。これは金鍔の親戚みたいなもんで、漉し餡入れたちょっと小ぶりな5角形やさ」。

親子水入らずの気取らぬ商いは、代々この地に暮らす人々から愛され続けた。

昭和47年、隣りの曽根町からくすみさんを嫁に迎え、やがて二男に恵まれた。

出逢いは?と問うと「あのねぇ。父が曽根町の医者の葬儀に行ったんやさ。それで葬列に加わって歩いとった時、道端で葬列を見送るこれを見つけたんやと。帰って来たらいきなり『お前の嫁さん見つけて来たったで』って」。

義父に見初められたくすみさんが、傍らで少女のようにはにかんだ。

「あのねぇ。この辺りには、7つの浦があって輪内いうんさ。それである時、ろっぽう焼きを輪内焼きにしよかと。近所の知り合いら20~30軒に、アンケートを取ったら、みなろっぽう焼きいう名を変えやんでくれゆうてな」。

ご当地自慢のろっぽう焼き作りは、砂糖、水飴、卵、水、そして隠し味に味醂、醤油を混ぜ合わせることに始まる。

次に小麦粉と炭酸パウダーを入れて混ぜ合わせ、手練で固さを調整。

そして生地に自家製の北海道産小豆の漉し餡を包餡し、鉄板の上で表裏を焼き、周りを5角形に回し焼けば出来上がり。

「昔は山師さんが、1人でいっぺんに40個も食べたのもおったさ」と夫。

「山師さんらは重労働やろ。せやで甘いもんが必要なんと違うやろか。ここらは何と言っても、輪内音頭とろっぽう焼きやでな」。

♪輪内七浦鏡の入江 ちょいとちょいと♪

いきなり目の前でくすみさんが、輪内音頭を口ずさみ踊り出した。

「なっ、古賀メロデーのええ曲やろ」。

夫婦の笑い声は、まだまだ止みそうに無い。

平成14年5月から始まった天職一芸も、この夫婦で404回目。

しかし取材の後、唄って踊ってくれたのは、後にも先にもこれが初めてだ。

物書き冥利に尽きた、尾鷲賀田の浦。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。