今日の「天職人」は、三重県桑名市本町の「酒酛饅頭職人」。(平成22年12月11日毎日新聞掲載)

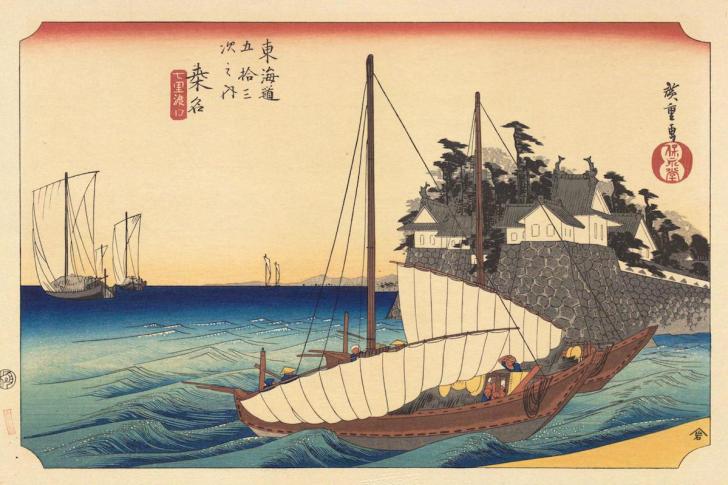

宮へ七里の渡し場は 上り下りの旅人で 桑名城下も大賑わい 「まずはどこぞで茶を啜ろ」 桑名宗社の楼門に 老舗とらやの佇まい 蒸籠の湯気が吹き上がりゃ 「饅頭おくれ」と人だかり

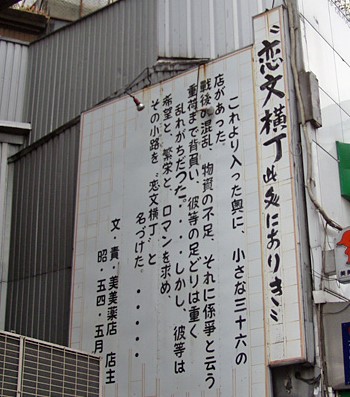

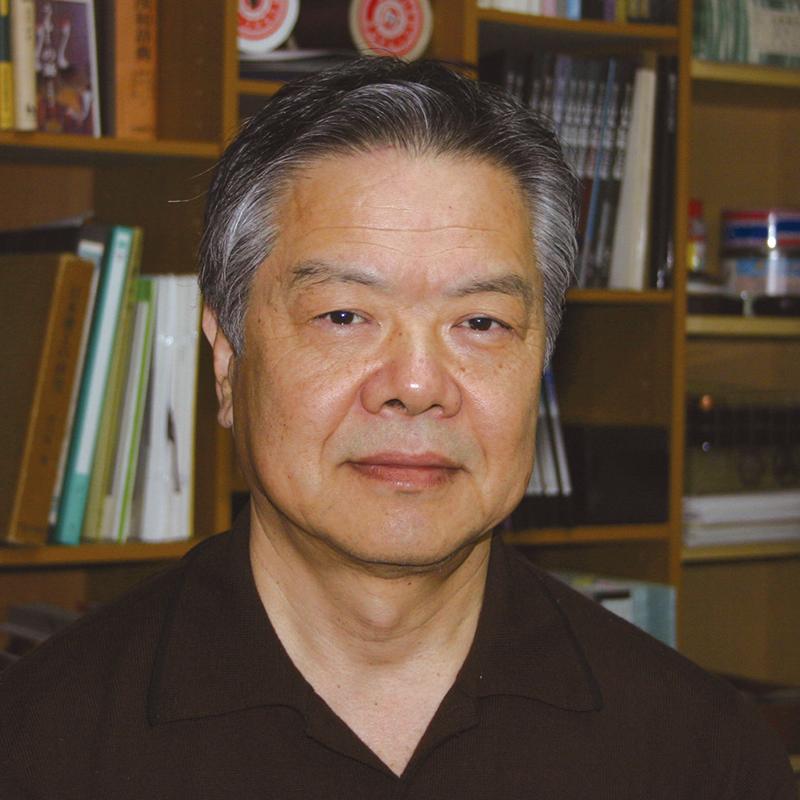

三重県桑名市本町、宝永元年(1704)年創業の「とらや饅頭」。十一代目酒酛饅頭職人の安達仁兵衛さんを訪ねた。

「まんじ(饅頭)トンゴ(10個)おくれ」。

腰の曲がった老婆はガマ口を開き、慣れた手付きで饅頭代を支払う。

「いつもおおきに」。

これまた主も親しげに見送る。

「昔ここらは遊郭やったで、そこへ足げく通う旦那衆らが、土産にってようこうてくれたそうや」。

仁兵衛さんの幼名は年始男。

平成12(2000)年、戸籍上も「仁兵衛」に変え十一代目を襲名した。

昭和36(1961)年、3人兄弟の長男として誕生。

高校を出ると、京都の老舗和菓子店で5年の修業を積み、昭和49年に家業に入った。

「まあどこもせやけど、口伝で教えられて、後は毎日見よう見真似で覚えやんと」。

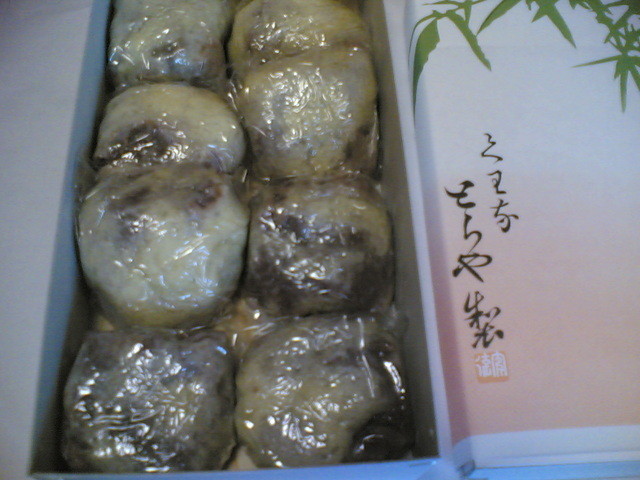

とらや饅頭の命は、何と言っても酒母の元種作りに極まる。

「酒母を作るには、酒税法の定めで免許がないとあかんのやに」。

創業以来、300年以上守り抜かれる伝統の元種作りは、毎晩甕に仕込まれる。

「まず、もち米をお粥さん状に炊き、米麹を合せ発酵。するとやがて乳化し、米が水に浮いて分離してくるで。そしたら酒母がまだ元気なうちに、米汁を甕に移し変え、元汁にすんやさ。まあ後は季節によって、温度と時間がちごて来るけどな」。

翌日、元汁に砂糖と小麦粉を混ぜ生地作り。1時間半ほど寝かせると、プクプクと発酵が始まる。

すると次は包餡。

「北海道産小豆の漉し餡を、生地で包むんやけど、生地が柔らかい汁のような状態やで、タラーッとなっとる。せやでまず生地を鉢から、竹の棒で水飴練るように台へと引っ張り上げ、丸く型抜きしてから餡を包み込むんやさ。」。

次に炭火のホイロで再び発酵。

「酒酛の力で、皮がぷっくり浮いてくんやさ」。

それを蒸籠で10分間蒸し上げれば、東海道を上り下る旅人たちに、こよなく愛され続けた、300年変わらぬ味わいの名代の逸品が完成する。

「酒酛饅頭の特徴は、皮がちょっと酸っぱいけど、餡と一緒に食べるとそれが絶妙の味を醸し出すんやさ。餡にコクがあるし、そりゃ蒸し上りがなんちゅうても一番贅沢やわ」。

保存料など使わぬため、日持ちは2日。

「かと(硬く)なっても、米麹で作ってあるで、しがむ(よく噛む)とまたちごた味わいが出てくんやさ。せやで漁師は、わざわざ硬いのおくれゆうてな」。

気になる跡取りはと問うた。

すると「その前にまずは嫁を貰わんとな。せやけど、いつまでも90近い看板婆さん(母)と二人じゃ都合悪いで、近いうちに嫁もうて子作りに励まんと」。

子どもの頃は、饅頭の摘み食いで歯もなかったとか。

「しかもいっつも蒸し立ての、一番旨いとこばっか!どうにも摘み食いの癖は、この年んなってもちっとも治らんのやさ」。

菓子匠は、子どものような眼をして笑った。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。