今日の「天職人」は、岐阜市今小町の「雪たる満職人」。(平成24年3月31日毎日新聞掲載)

枝垂れ桜も綻べば 伊奈波神社の参道も 紅簪に薄化粧 禿小路か泡沫の 花見の宴春の宵 馳走と美酒にほろ酔えば ちょいと頬張り口直し 真白き銘菓雪たる満

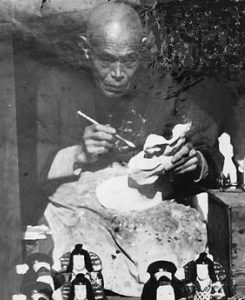

岐阜市今小町で天保元(1830)年創業の奈良屋本店。六代目主の青木利博さんを訪ねた。

切り溜めにずらりと並んだ真っ白な雪たる満。

愛嬌溢れる真ん丸目玉が、柔らかな表情を作り出す。

「卵白と砂糖だけで作ったメレンゲ菓子です。どれも手作りやで、一つ一つ形も表情も違うやろ」。

「この雪たる満は、明治19(1886)年に、三代目の山田留次郎が考案したものです」。

ご維新以降、急速な西洋化が進んだとは言え、高価な卵白をふんだんに使ったメレンゲ菓子は、相応に高価な代物であったに違いない。

利博さんは昭和33(1958)年に、美濃市の和紙原料店の長男として誕生。

「絵が好きでした。それと手先が器用で、物作りが好きやった」。

大学を出ると、紳士服製造会社へ入社。

「当時は好景気で、Tシャツやトレーナーにジャンパーなどの、デザイン企画や営業を担当してました」。

そこで生涯連れ添う伴侶と出逢い、おまけに天職にまで巡り会うとは。

昭和61年、奈良屋直系の次女河合友子さんと、社内結婚で結ばれ、やがて3男に恵まれた。

平成元年、利博さんは会社を辞し、奈良屋の後継者として家業入り。

「そりゃあ大変やったです。だって古い職人は、匁と尺寸の世界で。最初は戸惑いだらけ。それに手取り足取りで、誰も教えてくれんし。全部何から何まで、見て盗めやで」。

周りから、一端の職人と認められるまでに10年を要した。

雪たる満作りは、新鮮な卵を割り、卵黄と卵白に分ける作業から。

まず卵白と白ザラメを専用ミキサーで数時間攪拌。

メレンゲ状になったら、絞り袋に移し入れ、鉄板の上に蝋引き紙を敷き、上から縦6個、横9個を2面、計108個を均等に絞り出す。

「一枚で108個って、何や除夜の鐘みたいでしょ。達磨は、ぼくのその日の気分で絞るから、どれ一つ同じ形はありません」。

そして絞り切ったメレンゲ上部の、尖った部分を水で濡らした親指の腹で押して達磨型に加工。

「1年で一番作業に適しているのは、2~3月の乾季です。夏場は鶏が水を飲むため、卵白がシャビシャビで、メレンゲ自体が光ってしまって」。

続いて乾燥機で48時間の乾燥。

その後、焼き入れした鉄棒の先で、達磨に目入れ。

一つ一つを丁寧に和紙に包んで完成となる。

絞り1日、乾燥2日。

目入れに1日。

職人が、手間ひま惜しまず手塩にかけ、4日目にしてやっと、明治大正昭和平成と4つの時代に愛され続けた、岐阜の誇る銘菓「雪たる満」が愛らしく店頭に並ぶ。

「メレンゲは、気泡との戦いや。中に空気が入って、うっかりすると破裂してまうし」。

日々異なる気象条件と、卵白に白ザラメだけの素材で織り成す、偶然が作り出した賜物。

職人は勘を頼りに、偶然を必然に代え逸品に仕立てる。

それが奈良屋の一子相伝の秘儀だ。

これまで461日に渡りご覧いただきました「天職一芸~あの日のPoem 」は、これにて終了となります。

明日からは、「昭和がらくた文庫」をご覧いただきます!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。