「毎度~っ!奥さん、三河屋で~す。ビール、いつもの場所に置いときますよ。それと今日のご用は、ございませんか~っ?」。

ご近所のオバちゃん連中から、「酒屋のケンちゃんケンちゃん」と、親し気に呼ばれる、御用聞きのお兄ちゃんが、勝手口を開けた。

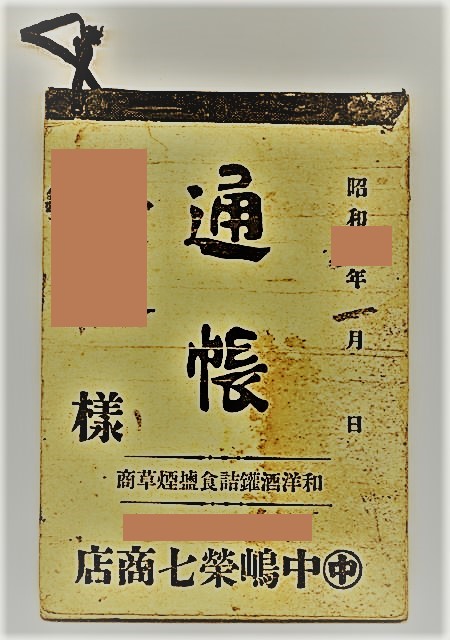

そしてケンちゃんは、手慣れた手付きで、勝手口の扉の内側に吊り下がる、「御通 岡田様」と墨書された、帳簿を広げた。

すると器用に、耳の上に挟んだ鉛筆を抜き取り、芯の先をペロッとひと舐めしては、ササッと何やら書き綴る。

この和綴じの「御通」。

元々は三河屋さんの物で、わが家に割り当てられた帳面だ。

そこにその都度、注文した分だけ、御用聞きのケンちゃんが書き付け、月末に集金すると言う仕組みである。

その帳簿の御通は、「通帳」とも呼ばれ、どこの家でもだいたい勝手口に吊り下がっていた。

「ご苦労さんやねぇ、ケンちゃん。これ道々舐めてき」と、内職の手を止め、顔を覗かせた母が、チリ紙に包んだ飴玉をケンちゃんに握らせた。

「奥さん、おおきに!」。

ケンちゃんは、酒造場の屋号が染め抜かれた、帆前かけのポケットに飴玉を忍ばせ、代わりに何やら取り出した。

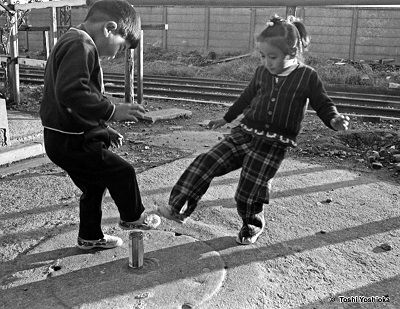

そして配達用の頑丈な自転車に跨りながら、ぼくを手招く。

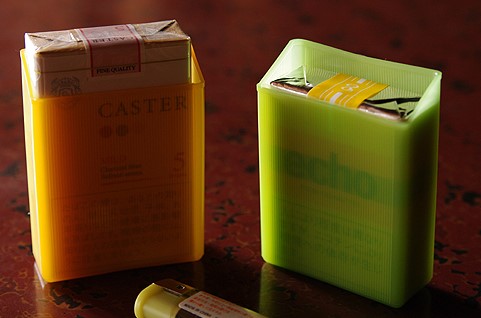

「これ、珍しい外国産のビールの王冠や。欲しいか?」と、ケンちゃんが尋ねた。

ぼくが目を輝かせて頷くと、ケンちゃんは器用に王冠の内側のコルクを剥がす。

そしてぼくのシャツの中に手を入れ、胸元の外に王冠を宛がい、内側から剥がしたコルクで、薄っぺらなシャツの生地を挟んだ。

見事に、友達が誰も持っていない、外国産ビールの、お洒落な即席王冠バッチに仕上がった。

お母ちゃんがケンちゃんにこっそり渡した、飴玉のお駄賃が、世にも珍しい外国産ビールの、王冠バッチに早変わりし、ぼくは友達たちの前で、ずいぶん鼻高々だったものだ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。