祭りの日や誕生日は言うに及ばず、運動会だろうが遠足であれ。

果てはクリスマスから、婆ちゃんの夜伽の席まで。

必ずそこには、お母ちゃんが朝早くから拵えた、お稲荷さんが大皿にこれでもか、と言う程山積みであった。

それこそ晴れの日であれ、褻の日だろうが、忌日であったとしても。

お母ちゃんのお稲荷さんは、わが家の暮らしに、いつも寄り添っていた。

♪トーフー、トフトフ♪

曳き売り豆腐のオッチャンの、ラッパの音が聞こえる。

すると「ちょっとお揚げさん買って来て」と、台所でお母ちゃんの声。

使い古され所々が凹み、小さな穴の開いた、真鍮色のアルマイトの両手鍋と小銭を握らされ、曳き売り豆腐のオッチャンを追った。

既にオッチャンの周りは、鍋や丼鉢を抱えた、近所の子らで鈴なり。

「はいっ、これはオマケや!」と、オッチャンは子どもたち一人一人に、満面の笑みをたたえ、オマケの油揚げ一枚を器に放り込む。

「オッチャン、ありがとう」と、子どもたちは鍋や丼鉢を抱え、その場でオッチャンにペコリと頭を下げ、一目散に家路を急いで帰ったものだ。

「お帰り!」とお母ちゃんはぼくから、アルマイトの鍋を受け取ると、じきに台所から油揚げをコトコトと煮る、甘っ辛い醤油の香りが、小さなわが家を覆い包む。

何とも食欲がそそられた。

得も言われぬ旨そうな香りに、思わず犬小屋から老犬ジヨンも身を乗り出し、鼻をヒクヒクさせたほど。

「お待ちどう様」。

大皿にてんこ盛りのお稲荷さんを、母は卓袱台の中央にお供え物のように恭しく運ぶ。

たった家族三人のわが家で、いったいこんなにものお稲荷さんを、誰が食べるのかと疑問に思う程の量だ。

すると母は経木を広げ、お稲荷さんを5~6個ずつ包み、近所のオバチャンの元へと向かう。

帰りにはお稲荷さんと引き換えに、他所のお宅の煮物やコロッケなんぞを引き換えに。

それがそのままわが家の立派なおかずに早変わりした。

向こう三軒両隣。

相見互いの助け合い。

昭和のご近所付き合いは、平成の世を経て令和へと、遠の昔にその姿を消してしまった。

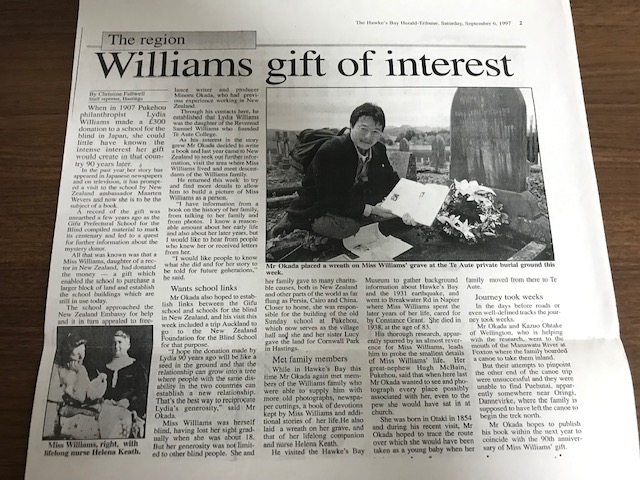

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。