子どもの頃のぼくは、月末の日曜日が待遠しくてならなかった。

朝からよそ行きの服を着せられ、この日ばかりは母も三面鏡の前に座り込み、念入りに紅を注す。

そしてガタゴトとボンネットバスに揺られ、お目当ての駅前百貨店へと母に手を引かれ。

開店間もない通路の両側には、店員が見事に整列し、恭しく傅くように母とぼくを出迎える。

何だか急に王子様にでもなったようで、妙に居心地が悪く、お尻の辺りがこそばゆくてしかたなかったものだ。

それもそのはず。外見こそよそ行きのまともな服に見えるが、人目に付かぬ下着や靴下なんぞは、そこら中綻びだらけ。

母の得意の裁縫で器用に繕われただけ。

だから本当は見透かされているような気がしてならなかった。

だがそれにも増して、慇懃無礼なほどの態度で出迎えられることに、ある種の快感めいたものさえ感じてもいた。

もしかすると月に一度、母もその快感を得たいがためにぼくを引き連れ、給料日後の日曜日に出掛けたのだろうか?

いや、間違いない。

その証拠に、散々売り場を歩き回った末、母が買い求めたものと言えば、80円均一売り場のどこにでもあるような台所用品だったからだ。

何も駅前までバスに乗って、買い求めるほどのものでもないであろうに。

帰りのバスで母は決まってこうつぶやいた。

「あ~あ、ええ目の保養させてまったわ」と。

ぼくのお目当てと言えば、百貨店の7~8階にあった大食堂のお子様ランチ。

母の目の保養とやらにさんざん付き合い、愚図らず何も欲しがらず、粛々とオリコウサンを演じ続ければ、帰り際に母がご褒美代わりに振舞ってくれたものだ。

ご飯に国旗はためく、馨しきお子様ランチ。

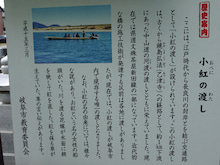

長良川右岸を岐阜市から南へ。

墨俣一夜城を右手に眺めながら、支流の犀川を越え右手の中山道の脇街道へと歩を進めれば、脇本陣跡の酒屋や昔の家並が忽然と現れた。

「家の店で全部揃えて嫁いでった人も、ようけおったんやに。その昔は」。

岐島屋百貨店と書かれた看板を見上げていると、三代目女将の大塚弥生さん(73)が店先で気さくに声を掛けて来た。

「創業100年やで、昔は銀行の代わりみたいなこともしとったみたいやわ。養蚕が盛んで、農機具から下駄や寝具にちり紙まで、今と違って何でもあった。ああ、この上見てみい。何やと思う?」。

帳場の上の天井部分が、六尺四方ほど切り取られている。

「二階の倉庫から、ちり紙なんか直ぐに下ろせるよう細工したるんやわ」。

すると傍らから「この辺は水郷地帯やで、いつ水が来てもいいように2階を倉庫にしたるんやて」と、夫の光男さん(75)。

弥生さんは昭和33年に羽島市から嫁ぎ、二女を授かった。

「この家、奥行きが35間(約63m)もあるもんで、御仏飯持って奥行くのが慣れるまで怖かったもんや」。

弥生さんは達筆な筆遣いで、熨斗や年賀ハガキの代筆も手掛ける。

「熨斗書いとる間、店の中見て回って買ってもらえるやろ」。

弥生さんは屈託なく笑った。

岐島屋は一夜城に非ず。

百年の夜を経て今もなお商い続ける「百貨繚乱店」。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。