「母の嫁入り道具~万能菜切り包丁」

関市の日本刀鍛錬の模様が、年明けに報じられると、毎年決って想い出すことがある。

それは子どもの頃の、わが家にあった包丁のこと。

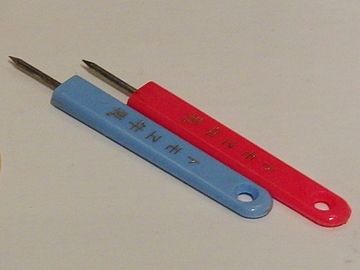

亡くなる寸前まで、母が台所で手にした包丁は、後にも先にもたったの1本きり。

故に大人になるまで包丁と言えば、母が使った「菜切り包丁」だけだと、微塵の欠片さえ疑ったことも無い。

然るに出刃や三徳包丁を知ったのは、随分大人になってからだった。

母の手にした菜切り包丁は、恐らく自らで揃えた、わずかばかりの花嫁道具の一つだった気がする。

新婚以来永い年月で、刀身は真っ黒。

何度も砥ぎに回し、切刃も痩せ細り、晩年には柄が腐り、茎もぐらつきビニールテープが幾重にも巻き付けられていた。

それでも母は、一本きりの菜切り包丁で、魚も捌きゃあ野菜や肉も切り、おまけにリンゴや柿の皮も剥く。

中でも極め付けの圧巻は、バタークリームのバースデーケーキである。

ローソクを吹き消すと、母は何の躊躇いも無く、大根の首でも落とす様に切り分けた。

だがさすがに、ケーキだけは何ともいただけない。

だって切り口の辺りが、妙にネギ臭くて堪らなかったのだから。

しかしそれにしても母は、菜切り包丁1本で一家の台所仕事を、見事なまでに切り盛りしたのだ。

昨日も鏡開きの折り。

餅に纏わり付いた黴を眺め、やはり母の菜切り包丁を思い出してしまった。

水に浸した餅を、母は巧みな手つきで刃元と顎だけを使い、黴を綺麗にこそぎ落としていたものだ。

真っ赤に皸た母の手と、黴を落とした真っ白な餅のコントラストが、今も瞼の奥で揺れる。

石油ストーブの上で湯気を立てるアルミ鍋。

小豆がふっくらと煮立つと、えもいわれぬぜんざいの甘い香りに包まれる。

火鉢の上の焼き網では、小さな餅の欠片が頃合いに焼け、ピューと音を放つ。

ぼくはその姿を間近に眺めながら、焼き餅の欠片たち一つ一つに、こっそりと渾名を付けたもの。

プクゥ~ッと焼けて膨れた餅の表情が、どうにも近所の女の子たちの、怒りっ面に見え来て仕方なくって。

「あっ、お母ちゃん!もう、タカちゃんとフミちゃんが、膨れっ面になったよ!」ってな調子で。

すると母がぜんざいの鍋へと、器用に餅を菜箸で掴み上げて運ぶ。

ぼくはその作業を見上げ、ポカンと口を開け「お母ちゃん!一欠けだけでもどうかお恵みを!」とか何とか、憐れそうな声を上げたものだ。

そしてやっとのお情けで、一欠けか二欠けの焼き餅を手にすると、その先がこれまた一騒動。

一口にも満たぬ焼き餅を、如何にして食べるかが最大の問題だった。

醤油だけの辛口でゆくか、或いは醤油に砂糖で甘辛とすべきか、はたまたいっそ塩だけであっさり味とするか、逆に砂糖だけでいただくか。

散々悩み抜いた頃には、とうの昔に餅も冷え、もう一度炙らねば、歯の立てようもなかったほど。

何でも万能な切れ味を見せた、母の菜切り包丁。

しかしどれだけ齢を重ねようが、子が慕う母への思慕の念だけは、さすがに断ち切れぬと見える。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。