「爪に火を点したバースデーケーキ」

11月の誕生日が近付くと思い出す。

それはもはや、昭和のスイーツ遺産とも呼ぶべき、バタークリームこってりのバースデーケーキ。

それと歳の数を表わす蝋燭だ。

胃もたれしそうなほどこってりとしたバタークリームが、パサパサのスポンジケーキを覆い、葡萄やさくらんぼを真似た、ゼリーのような砂糖菓子のような、得体の知れぬ妙に甘ったるい物が乗っかり、小粒の仁丹に似た銀色の丸いチョコレートが散りばめられていた。

それでも誕生日とクリスマスにしか、トントお目に掛かれない、貴重で尚且つ高価なケーキだった。

「主人の勤めとった工場が潰れて、今は職安通いの日々。有り余るほど蔵に金が唸っとりゃええが。毎日爪に火を灯しながら、今日をやっと生きとるんやで堪忍してな」。

ある夜の事。

トイレに立とうと寝床から起き出すと、玄関から襖越しに薄明かりが漏れ、母と聞き覚えのない物売りらしき男の声がした。

耳を澄ませていると、『爪に火を灯しながら…』と、母の声が耳を衝いた。

なぜならその夜、ぼくの誕生日のケーキのことで、「今年はなあ。お父ちゃんの工場が潰れたもんで、ケーキはいつもの年よりちょっと小さくなるけど我慢してな」と、母がいつになく情けなさそうに小声で耳打ちしていたからだ。

―ええっそんな!ってことは、ケーキが小さくなるのはともかく、蝋燭も買えないから、お母ちゃんが『爪に火を灯す』ってこと?―

子どもながらに、わが家の家計のピンチを、うっすら悟った。

斯くなる上は!

「お母ちゃん、ぼく明日から朝5時起きして、町内をマラソンするからちゃんと起してね!」。

「5時なんてあんた、まだ真っ暗じゃない!」。

「大丈夫だって!裏の純くん家のオジチャンも一緒だし」。

「……」。

裏の純くん家とは牛乳屋さん。

だからぼくはオジチャンの運転する軽トラの荷台に乗り込み、牛乳を玄関先の牛乳箱に入れ、空瓶を回収するバイトの真似事を頼み込んだのだ。

とは言えバイト料なんて、小学生だからとすっかり足元を見られ、小銭稼ぎ程度のもの。

でも毎日頑張れば、お母ちゃんが「爪に火を灯さなくても済む!」と。

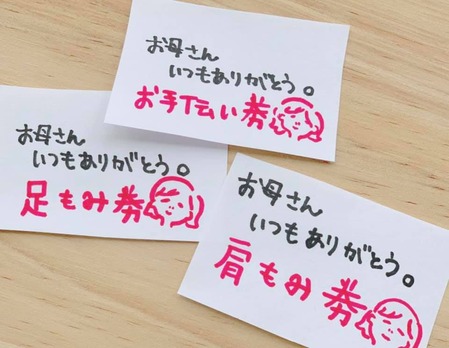

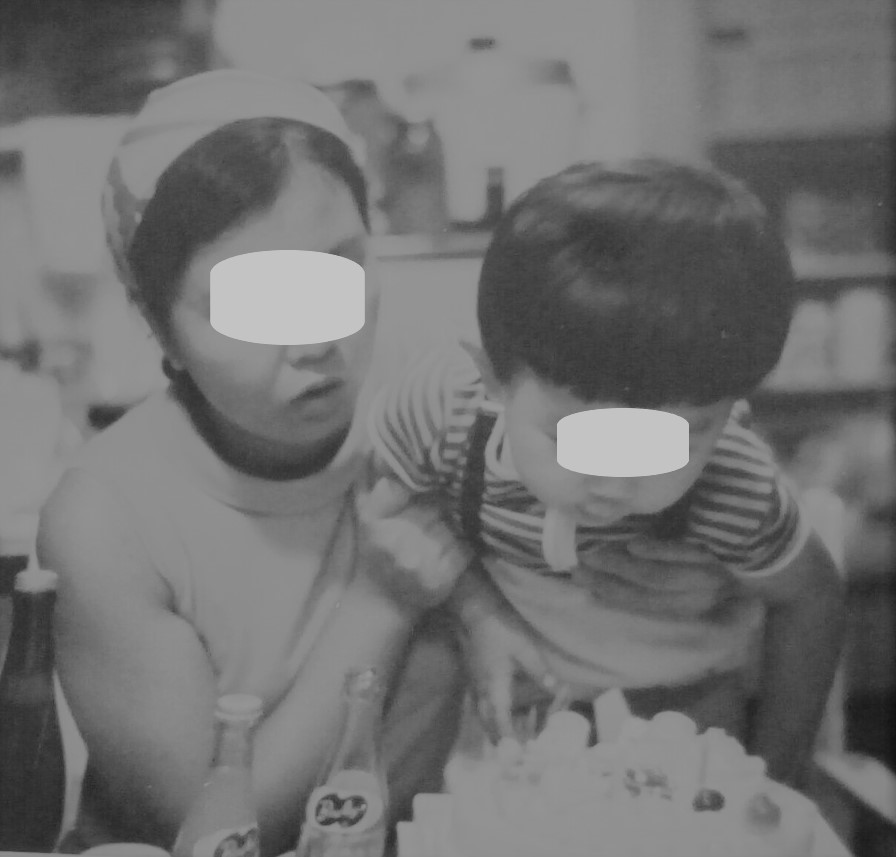

「お誕生日おめでとう!さあ、蝋燭の火を吹き消して!」。

小さなバースデーケーキの上には、ちゃんと9本の蝋燭が灯されていた。

「こんなこと、しなくたってよかったのに」。

お母ちゃんが不意に泣き出した。

牛乳屋のオジチャンから毎日受け取った、小銭の入った紙袋を握り締めながら。

「だって、お母ちゃんが爪に火を灯すって言ってたから!」。

すると母は「爪に火を灯すってのは、昔々の例え話。貧しくって行燈の油を買うお金も無いから、爪に火を灯さなきゃならないって言う。まさかこんな時代に、そんなことする人なんているわけないじゃない!お馬鹿だねぇ、本当にこの子は」と、母は泣き笑いのままぼくを力強く抱きしめた。

抱きしめられた瞬間、フワッと薫った母の甘い匂いを、ぼくはきっと死ぬまで覚えている事だろう。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。