「日の丸羊羹?って風船羊羹?」

「おおっ、こりゃ懐かしい!日の丸羊羹やないかあ!」。

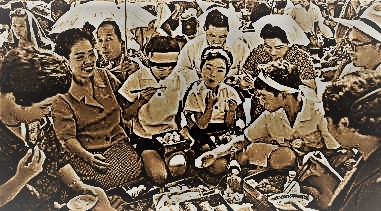

父はぼくが遠足に持って行く、お菓子の袋の中を覗き込んだ。

そして、ゴム風船の中に注入された真ん丸の羊羹を取り出し、愛おしそうに矯めつ眇めつ眺めたものだ。

しかしぼくにしてみたら、何で風船羊羹のことを、父は日の丸羊羹と呼ぶのか、不思議でならなかった。

「これが慰問袋に入って、戦地に届くと嬉しいてなぁ。せやでなんや勿体のうて、大事に最後まで食べやんと、取っといたもんやさ」。

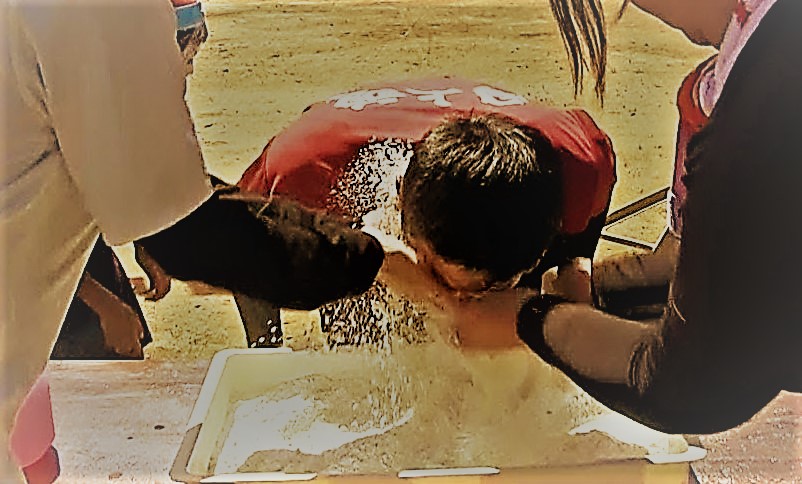

直径3cmほどの真ん丸なゴム風船の中に、羊羹が注入され口が輪ゴムで括られた、ヨーヨー風船の小型版といった感じの一口羊羹。

子どものぼくらは「風船羊羹」と呼んだものだ。

ゴム風船に爪楊枝などの突起物で、ツンと一刺しすると、風船が弾け羊羹がツルッと飛び出す仕掛けである。

思い返せばそれによく似た、ゴム風船入りのアイスクリームも人気だった。

茹で卵くらいの大きさで、風船の先っちょに飛び出た、乳首のような部分を歯で噛み切り、乳飲み子のように溶け出すアイスクリームをチュウチュウと吸ったものだ。

そんな風船羊羹を日の丸羊羹と呼んだ、在りし日の父の記憶が蘇り、同時に風船羊羹が無性に食べて見たくなって、調べたことがあった。

すると風船羊羹の歴史には、子供騙しな駄菓子の羊羹と、決して侮る事など出来ぬ昭和の誕生秘話が隠されていたのだ。

昭和12年。

盧溝橋での衝突から、日本はのっびきならぬ戦争の渦中へと、自ら突き進んで行った。

その後父も、わずか一銭五厘の赤紙一枚で、陸軍歩兵部隊に召集され、中国戦線の最前線へと送り出されたのだ。

日本が戦争の泥沼に足を踏み入れた昭和12年。

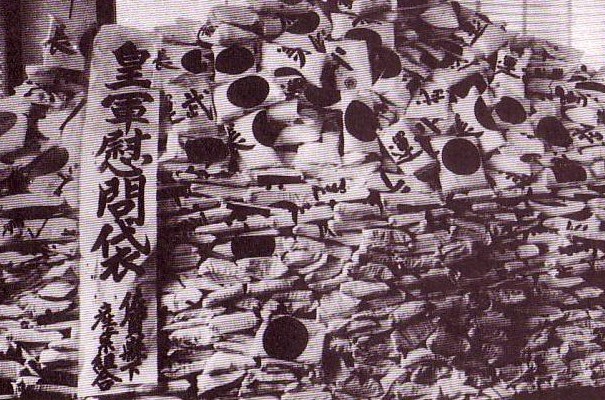

軍から簡単に持ち運べ、日持ちのする羊羹を兵食とし、慰問袋に入れ前線に送りたいと、福島県二本松市の玉嶋屋に相談が持ち込まれる。

そこで当時既に商品化されていた、風船入りアイスクリームのアイスボンボンを参考に、1カ月日持ちする羊羹「日の丸羊羹」が製造されたそうだ。

戦時中はもっぱら「日の丸羊羹」の商品名のまま。

敗戦後現在の「玉羊羹」の商品名に改名され、現在も製造され続けている。

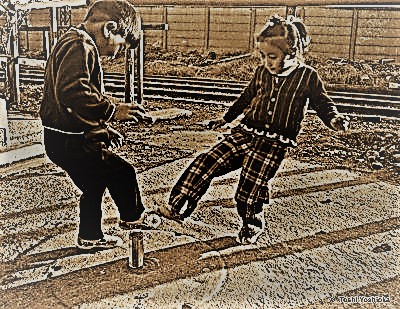

やがて全国でも類似した風船羊羹が作られ、昭和半ばの駄菓子屋にも並んだようだ。

「お父ちゃん、日の丸羊羹、一個食べてもいいよ」。

風船羊羹を懐かし気に手にした父が、嬉しそうな顔を見せた。

「ええんや、こうして久しぶりに眺められただけで」。

父はそう言って、風船羊羹を遠足用の菓子袋に仕舞い込んだ。

戦地の最前線で命を的に曝け出し、四六時中気の休まることも無い極限状態を見舞った日の丸羊羹の甘さ。

それは明日をも知れぬ兵士たちにとって、故郷を偲んで味わう、僅かな平和の一瞬だったのかも知れぬ。

父が日の丸羊羹に手を付けなかったのは、もしかすると戦地に散った戦友の笑顔を思い出し、辛くなるからだったのだろうか?

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。