「高嶺の花の昆虫採集セット!」

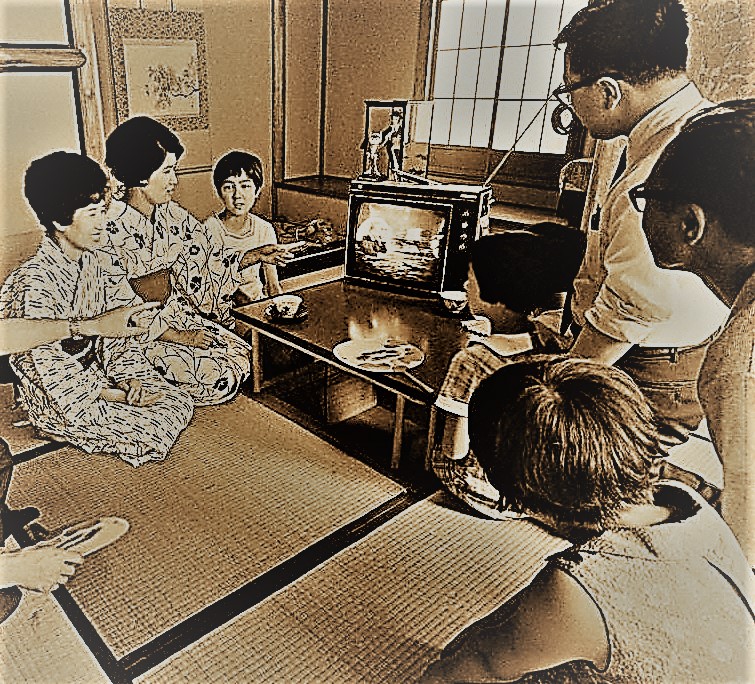

たもを片手に、虫を追う子どもらの姿を、見掛けなくなってもうどれくらいだろう。

巨人大鵬卵焼き世代のぼくらの時代は、夏休みの宿題なんて放ったらかし。

真っ黒な日焼けを勲章に、明けても暮れても虫捕りに精を出した。

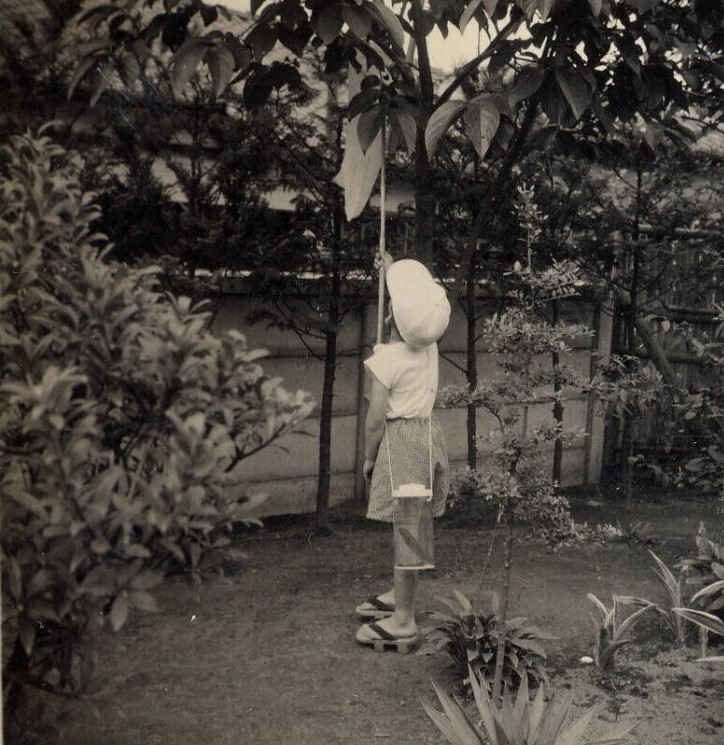

黄ばんだランニングシャツに、擦り切れた半ズボン。

ゴム草履を突っ掛けて麦わら帽子をかぶり、片手に竹の長柄のタモと、首からプラスチック製の虫籠をぶら下げ。

腕白坊主共は皆一様に、示し合わせたかのような格好で、氏神様の境内やら小川の畔を駆けずり回った。

「ねぇ、昆虫標本セットって知っとる?」。

ある日、お向かいサッチャンが突然問うた。

「物すっごく高い物らしいけど、学級委員の佐原君が、お母さんに買って貰ったんだって。捕った虫が腐らんようにする、そんな液体を虫に注射する注射器や、それにピンセットとかもあって。おまけに昆虫を虫ピンで留めて標本にする、コルクの板と、ガラスの上蓋まで付いとるんやと。なあ、ちょっと見せてまってこ!」と。

ぼくらは佐原君家へと向かった。

すると佐原君が、標本箱の底のコルク板に、自慢の昆虫たちを虫ピンで留め、夏休みの自由研究を完成させようとしている真っ最中。

ぼくらはあまりの羨ましさに、溜息交じりに佐原君の手元の、ガラスの上蓋がついた、昆虫標本箱を眺めた。

「お母ちゃん、ぼくも佐原君みたいに、昆虫採集セットと標本箱買って!」とぼく。

するとお母ちゃんは、「そんなもん、他所は他所。家の何処にそんな高価なもん、買うお金があると思っとるんや!」と。

項垂れるぼくを横目で眺め、再びお母ちゃんが言った。

「なぁ~んも心配せんでええ。ちゃあんとお母ちゃんが、恥ずかしないように、まわししといたるで」と。

夏休みも後3日に迫った。

手付かずのままの宿題はもはや手遅れ。

ならばせめて、昆虫たちの死骸だけは山ほどあるからと、自由研究に取り組み始めた。

「ほんならこれを、昆虫の標本箱にしたらええわ」と、お母ちゃんが差し出したのは、身欠き鰊の干物が入っていた、杉板の箱である。

横には「丸ス」と赤字の屋号が摺り込まれているものだ。

やはりどう見ても、ガラスの上蓋の標本箱とは天と地。

しかも菓子箱の上蓋の、縁だけ残して切り取り、裏側からラップをあてがった、似て非なるまがい物。

拍子抜けした顔を見咎められ、「そんなもん、入れもんなんかより、よ~は中身が勝負や。佐原君がよう捕らんかった虫があんのやったら、それで勝負したらええがな!」、とお母ちゃん。

確かに、佐原君の標本は、蝉とカブトムシに蝶とバッタばかりだった。

だがぼくには、初めて捕まえた、自慢のタマムシがあった。

お母ちゃんの一言で、キラキラと不思議な光を放つ、タマムシを標本箱の真ん中に据え、新学期の自由研究を提出した。

するとなぁ~のことはない。皆の標本箱も菓子の空箱の代用やらで、ドッコイドッコイ。

だがぼくの標本箱だけが、塩干物の生臭さを放ち、子どもながらに恥ずかしかった。

今にして思えばお母ちゃんは、高価なガラスの上蓋のついた昆虫箱こそ、買い与えてはくれなかったもが、それよりも大切なことを教えてくれた。

そう言えば当時、母はいつも、「♪ボロは着てても心の錦 どんな花より綺麗だぜ♪」と、水前寺清子の歌を、鼻唄交じりでゴキゲンに歌っていたものだ。

嗚呼、実に懐かしい!

さあそろそろ、迎え火でも焚くとするか!

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。