「卓上お御籤灰皿」

「ねぇお母ちゃん、一生のお願い!一回でいいから、このお御籤引かせて!」。

そう言えば、ぼくは母に対して、これまでに何度「一生のお願い!」と言う台詞を、軽々しくも使った事だろう?

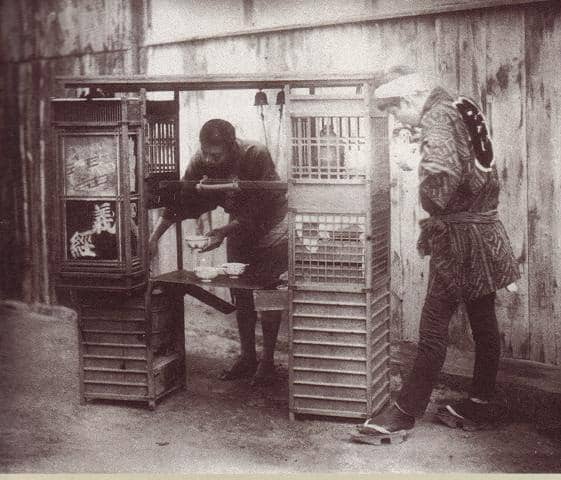

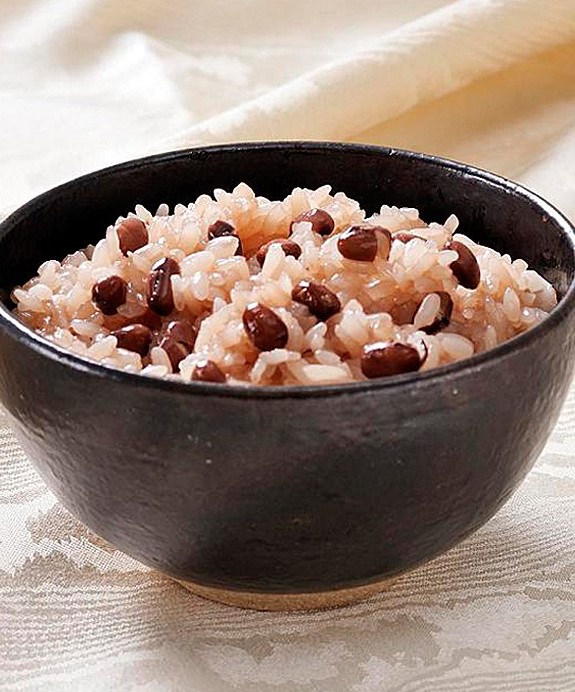

家族連れでごった返す、百貨店の食堂。

入り口脇のショーケースには、本物そっくりな蝋細工のご馳走が居並ぶ。

ぼくも両親も、散々迷いからかした挙句、結局は毎月同じお子さまランチと、中華そばに落ち着き、母が入り口で食券を買い求めた。

そしてもう食べ終わりそうな席の近くに陣取り、席が空くのをひたすら待ったものだ。

しかしこれがまた運が悪いと、一旦食べ終わったかに見えたものの、気を持たせるように徐にオバちゃんが立ち上がり、再び食券売り場へ。

「あ~あ…」。

言葉にならない溜息を上げ、その場にへたり込みそうになったこともしばしば。

しばらくすると何とも贅沢な、プリンアラモードやらソフトクリームが運ばれて来て、こっちは今更食事を終えそうな家族連れを探して、移動するのもままならずただただ待ち惚け。

そんな運の良し悪しをグイッと呑み込み、やっとのことデコラ張りの4人掛けテーブルに席を得たところだ。

どこのデコラ張りのテーブルの中央にも、プラスチック製の割り箸入れと、卓上お御籤灰皿が置かれていた。

この卓上お御籤灰皿とは、高さ12~13cmほど、直径12cmほどの円柱形。下に脚が付き、天辺にブリキの灰皿が載っている。

そして円柱部分が12等分に分かれ、「1月生まれ」から「12月生まれ」と表示され、その上部に100円玉の投入口が開いていた。

硬貨を投入し、円柱の下部にあるレバーを引くと、幅2.5cmほどで真ん中がビニールの輪っかで止められた、巻紙状のお御籤がコトリと落ちると言う仕組みであった。(それから程なく、誕生月の表示から、誕生星の表示に切り替わった記憶がある)

「ねぇお母ちゃん、一生のお願い!一回でいいから、このお御籤引かせて!」。

思えばいかにも安っぽい「一生のお願い!」の呪文を、もう一度唱えて見た。

しかしお母ちゃんには、トンと通じる気配すらない。

むしろ気付かぬふりをしていたのかも知れない。

とは言えこっちとて、駄目元で呪文を繰り返す。

するとまるで顔の周りを、五月蠅く飛び回る蠅を追い払うかのように、「そんなもんやめとき!お母ちゃんたーの中華そば(ぼくの微かな記憶によると、確か中華そば一杯は70円くらいだった)もう一杯食べたって、まんだお釣りが来るほどなんやで!」と。

確かに当時のお小遣いなんて、一日たったの10円。

しかもそれすら、毎日内職の針仕事をする母の膝前に座り込み、ご本尊でも拝み倒すようにして、やっとのことでガマグチから10円玉一枚を手にしたものだ。

「ほれみぃ、周りの人んたーなんて、だーれもやっとる人おらんやろ!」。

母が追い打ちをかけた。

お御籤一つに大枚100円を投じるならば、両親が注文した一番安い中華そばも、豪華な叉焼入りにしてあげるべきだと、幼いながらも妙に納得してしまったものだ。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。