「煙草の煙の輪っか」

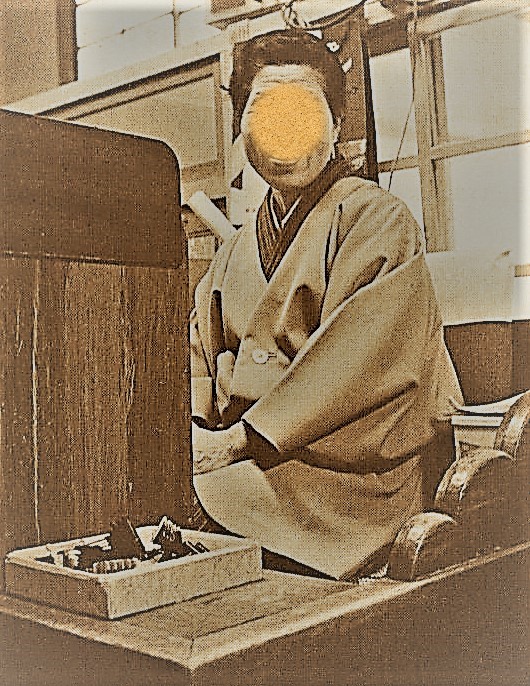

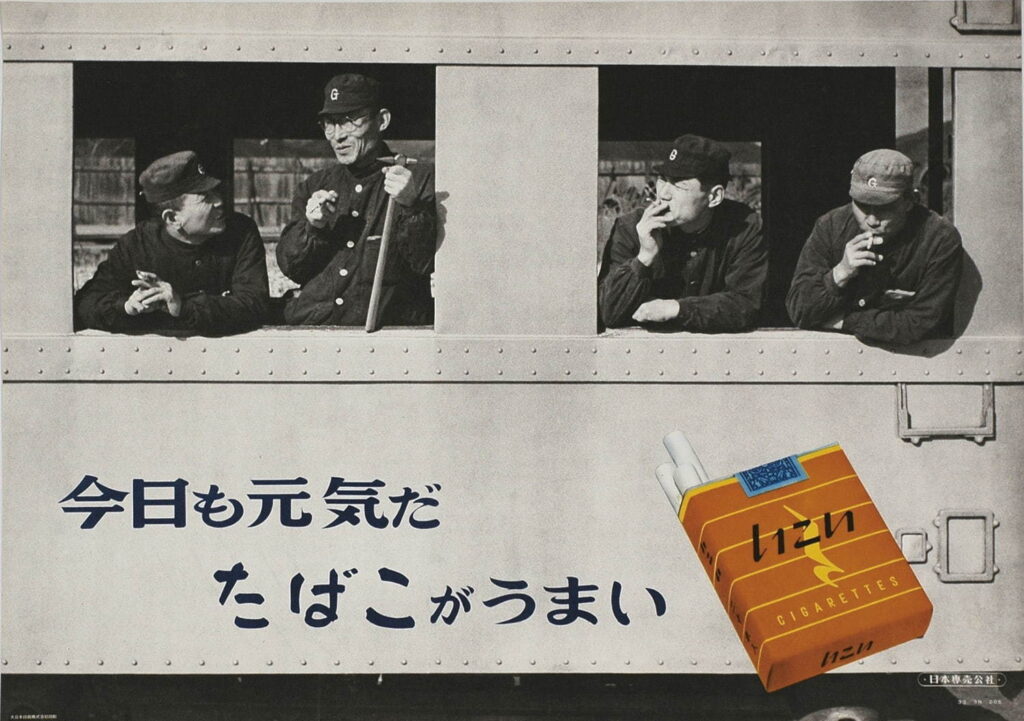

昭和半ば。

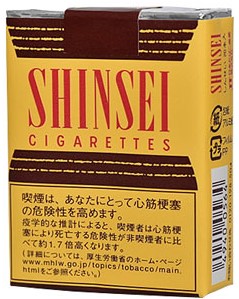

お父ちゃんのホンコンシャツは、いつも煙草の匂いがした。

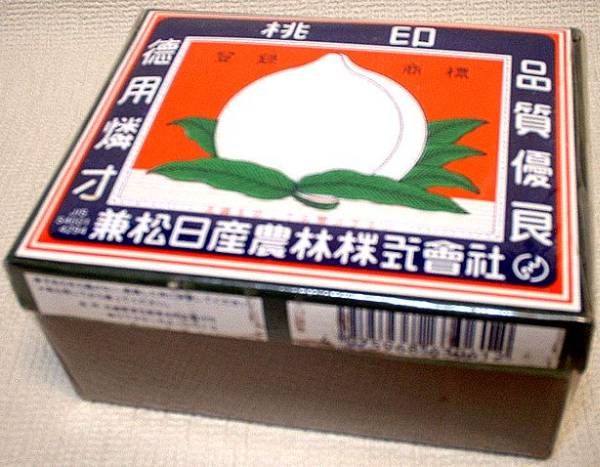

胸ポケットには、プラスチックの煙草入れと、桃印のマッチ箱。

両切り煙草の「SINSEI」を一本抜き取り、左手の親指の爪に当てトントントン。

縁側の陽だまりに腰かけ、マッチで火を灯す。

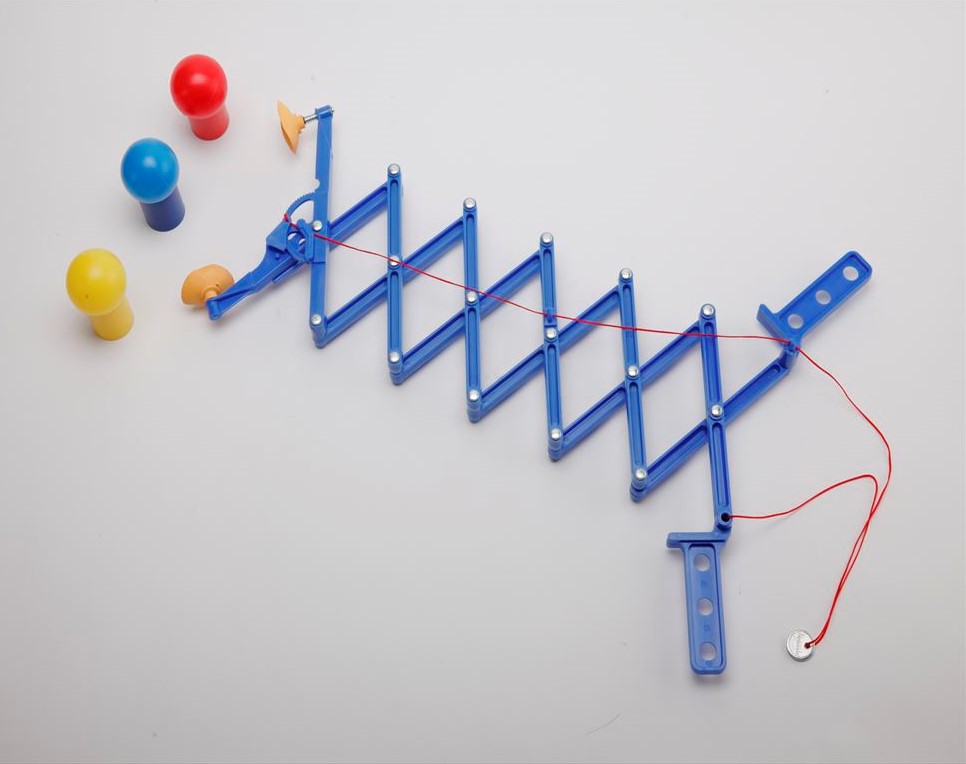

そして煙草を大きく吸い込むと、顔を上に向けて口を開き、右手で頬を軽くポンと一叩き。

するとあら不思議!

白いドーナツのような大きな輪っかが空へと舞い上がり、そよぐ風になびき姿を変え、やがて周りの風景に溶け入る。

「父ちゃん、もっと輪っか出して!」とぼくがねだる。

すると父は嬉しそうに、小さな輪っかを連ちゃんで吐き出したり、特別大きな輪っかを吐き出す。

ぼくは父とのそんな戯れが好きだった。

そして何度もその輪っかを手に取ろうと負いかけもしたものだ。

でもあとちょっとと言うところで、いつもいつも煙の輪っかにものの見事にはぐらかされた。

ある日のことだ。

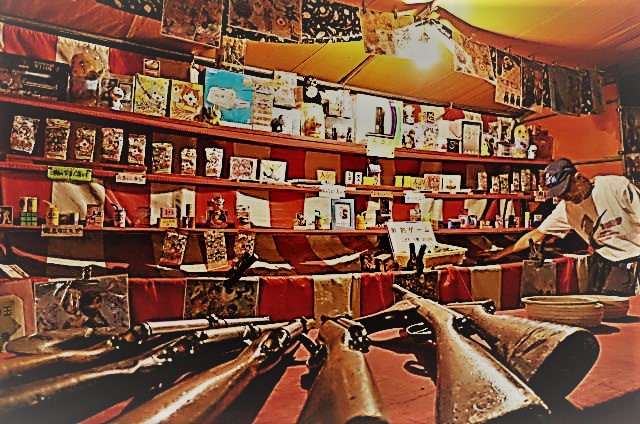

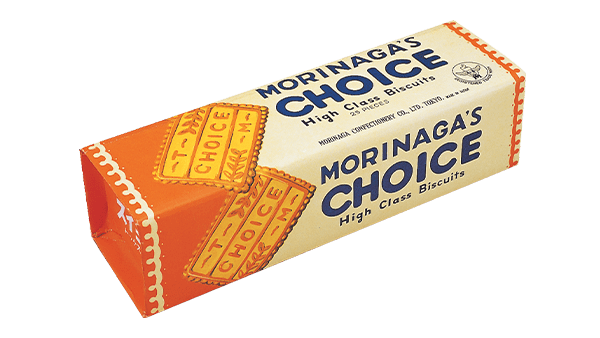

毎日母から貰えるお小遣いを貯め、近所の駄菓子屋で、念願だったシガーチョコを手に入れた。

どうしてもお父ちゃんの真似をしてみたくって。

台所の一口コンロに母が火を点けるために置いてある、大きな徳用の桃印のマッチ箱を拝借し、縁側に陣取った。

まるで父の仕草をなぞるようにして、シガーチョコを一本抜き取り、左手の親指の爪に当てトントントン。

そしておもむろに口に咥え、マッチで火を灯した。

しかし本物のお父ちゃんの「SINSEI」とは異なり、吸っても吸っても煙を吸い込めなければ、火も灯らない。

やがて洗濯物を取り込もうと、縁側へやって来た母に見つかり、「あんたぁ、何やっとんの!見て見やあ、シャツやズボンにチョコが垂れてまっとるがね!」と大目玉。

近所の子らと缶蹴りに講じていた時だ。

何の話からか、「家のお父ちゃん、ものすっごい大きな、煙草の煙の輪っか作るんやぞ!」と、自慢話しが始まった。

すると皆も口々に、「家のお父ちゃんの方が、絶対大きな輪っかや!」と、負けず嫌いの応酬へと発展。

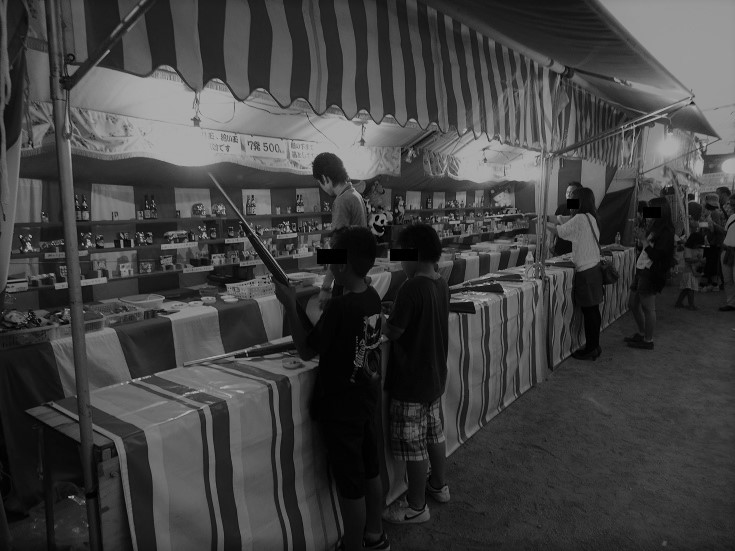

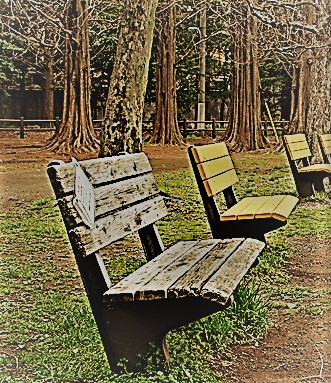

すると皆から一目置かれていたマー君が、「だったら皆で、お父ちゃんをこの公園に連れ出して、煙の輪っか競争をしたらどうやろ」と一言。

ぼくらは言葉巧みに、それぞれの父親を公園へと誘いだした。

「ねぇねぇお父ちゃん、お友達のオジチャンたちと一緒に、このベンチに座って!」と。

するとマー君が、「これから誰のお父さんが、一番大きな煙の輪っかを作れるか、競争していただきます」と、高らかに告げた。

3人掛けのベンチ2台、計6人のお父ちゃんたちは、一斉にホンコンシャツの胸元から煙草ケースを取り出す。

「よーいドン!」。

マー君の掛け声で、お父ちゃんたちは一斉に煙草に火を点け、プカプカと白い煙の輪っかを吐き出し始めた。

ところがどこのお父ちゃんが吐き出す煙の輪っかも大同小異。

ぼくらにはその優劣など見極められようもない。

するとたまたま、買い物帰りのお母ちゃんが通りかかり、その異様な光景に目を止めた。

「お父ちゃん、そんなとこで何やっとんの!いつまでも油打っとらんと、さっさと帰って台所の棚吊ってよ!」と、お母ちゃんの一声。

たったその一声で、「煙の輪っか競争」も見事に煙に巻かれてしまった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。