2000年10月24日 毎日新聞朝刊掲載

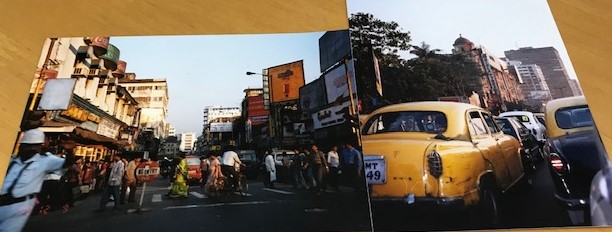

「ちょっと待ってよ!カルカッタ」

「ちょっと待ってよ!もう、どうなっとるの!」。

同行したイラストレーターの、記念すべきカルカッタ上陸第一声だ。(※2001年までは英語化されたカルカッタ (Calcutta) の名称が用いられたが、2001年以降ベンガル語の呼称「コルカタ」に正式名称が変更された。)

まるでこの先2週間に及ぶインド取材が、感動と興奮に満ち溢れるであろうことを、予言するかのような一言でもあった。

1999年暮れ、ぼくと彼は関空発のエアー・インディアでインド東部の最大都市カルカッタへと向かった。

なにゆえ怪しいオヤジ二人のインド珍道中かと言えば、彼がカリーテンプル支援のためイラスト制作を申し出、会の募金活動にポストカードを発売することになったからだ。

これまでの彼は、海外と言えばパリしか知らず、洗練されたヨーロッパ文化に純正培養されていた。

だから夜中にもかかわらず、人人人でごった返す暗くて狭く、とにかくくそ暑いカルカッタ国際空港に早くもビックリ。

唖然とする彼を引き連れ、タクシー乗り場へ。

いきなり闇に溶け入りそうなほど真っ黒な老若男女が、ぼくらを狙い定めたように取り囲む。

もちろん顔見知りでも無ければ、親類縁者であろうはずなどない。

一方的にヒンディー語かベンガル語が浴びせられる。

するといつの間にか彼のスーツケースを乗せたカートは、少年の手で人波を掻き分け進んでいるではないか!

「いっやーっ!みんな何だかとっても親切なんだもん!」と、感慨ひとしおの彼。

ぼくは思わず、「アッチャー!」。

少年はタクシーのトランクに、手慣れた様子でスーツケースを積み込む。

やっとのことで取り巻きを振りほどき、無事に冷房がギンギンのタクシーに乗り込んだ。

いざ出発!

しかしタクシーのドアの外には、彼が勝手に善意のサポーターと勘違いした少年の姿が!

窓ガラスをドンドンと両手で叩き、大声を張り上げながら動き出したタクシーに追いすがる。

何事かと言わんばかりに驚いた表情の彼を尻目に、ガイドのバサックがバッサリ一言。

「少年はあれが商売ネ。人の好さそうな外国人を見つけては、頼まれもしないのに勝手に荷物を運んでお金貰うネ。だから少年は言っている。外国人の中でも、一番のお得意様は日本人だって!」。

その後、ホテルまでの車中、カルチャーショックの洗礼が応えたのか、彼は終始無言のままだった。

このブログのコメント欄には、皆様に開示しても良いコメントをドンドンご掲示いただき、またその他のメッセージにつきましては、minoruokadahitoristudio@gmail.comへメールをいただければ幸いです。